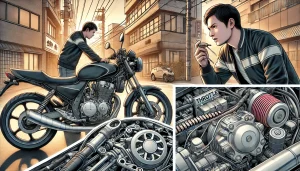

バイク吹け上がらないエンストの症状に直面すると、バイク吹け上がらない原因がどこに潜んでいるのか判断しづらいと感じられるはずです。エンジン吹け上がらない原因は大きく燃料・点火・圧縮の三系統に分けられ、キャブ 高 回転 吹けない現象、バイクアクセル回しても回転 数 上がら ない不具合、エンジン吹けないプラグの劣化、バイク低 回転 吹け ないといったトラブルが連鎖的に表れることもあります。さらに、バイク吹け上がらないインジェクション車ではセンサーやECU制御の異常が影響し、バイク吹け上がりが悪いキャブでは微細な通路詰まりが原因となるケースも少なくありません。本記事では、バイク吹け上がり良くする為に、客観的なデータとトラブル時の口コミ・感想レビューを踏まえて、網羅的に原因と対策を解説します。

- 代表的な症状ごとの原因と初期チェック手順

- キャブレター車・インジェクション車で異なる異常ポイントの把握

- 点火系・燃料系・吸気系など主要系統の具体的対処法

- 吹け上がりを改善し再発を防ぐメンテナンス戦略

ライダー必見!バイクのアクセルを開けても進まない原因と対処法

バイク吹け上がらないエンスト原因についての全体像

- バイク吹け上がらないエンスト兆候

- バイク吹け上がらない原因を初歩点検

- エンジン吹け上がらない原因の三要素

- バイクアクセル回しても回転数上がらない場合

- 低回転域だけ吹けない症状と点検

バイク吹け上がらないエンスト兆候

現象の出方を細かく把握することが診断の近道です。理由は明快で、症状のタイミングと状態によって疑うべき系統(燃料・点火・吸気・排気・制御)が大きく絞り込めるからです。例えば、発進直後に息つきが出る場合は低開度域を司る回路や二次エアを疑い、高回転だけ吹けないのであればメインジェットや燃料流量の不足が典型的に考えられます。この切り分けの精度が高いほど、不要な分解や部品交換を避けられ、結果として費用と時間の削減につながります。

代表的な兆候を以下に整理します。

- 加速途中で一瞬だけ失速する息つき

- 一定回転でボコつきやノッキング音が発生

- アクセル全開でも回転数が頭打ちして伸びない

- アイドリングが安定せず、停止直前にエンストしやすい

これらがいつ・どの状況で発生したのかを、できる限り具体的に記録しておくと整備士への説明が明確になります。結果、作業範囲が限定でき、無駄な工賃や交換部品を抑えやすくなります。なお、記録の際は天候・気温・燃料の残量・直前の整備内容なども併記すると、再現性のあるトラブルかどうかの判断材料になります。

バイク吹け上がらない原因を初歩点検

最初に着手すべきは、難易度とコストが低い箇所の点検です。なぜなら、多くの不調は基本的な確認漏れや消耗品の劣化といった簡単な要因で解消する場合が多いためです。複雑な分解に入る前に、外部から触れられる部位を順番に確認していきましょう。

初歩点検の優先順位としては以下が合理的です。

- チョーク(エンリッチャー)の戻し忘れ、アイドルスクリューのズレ確認

- スパークプラグの汚れ、ギャップ、締め付けトルクの確認

- エアクリーナーの目詰まり、スポンジ崩壊の有無

- マフラー内のカーボン詰まり(特に2ストローク車で頻発)

- インテークマニホールドやホース類の亀裂による二次エア混入

この順序で点検すれば、原因特定前に大掛かりな分解を行うリスクを減らせます。特に二次エアの確認は、パーツクリーナーを接合部へ吹き付けて回転変化を見る簡便な方法が知られていますが、引火性があるため換気と火気厳禁を徹底してください。さらに、エアクリーナーがスポンジ式の場合、劣化で崩れた破片がキャブレター通路に詰まり、二次的に燃料供給不良を誘発することがあります。

注意事項:電装系・燃料系の点検時にはバッテリー端子を外す、ガソリンは防火設備のある環境で扱うなど、安全確保を最優先にしてください。

エンジン吹け上がらない原因の三要素

ガソリンエンジンの燃焼は燃料(適正な量のガソリン)・点火(確実な火花)・圧縮(適切な圧力)の三要素が基本です。どれか一つでも欠ければ吹け上がりは悪化し、エンストのリスクが高まります。三要素を理論的に確認していけば、闇雲に部品を交換する必要がなく、原因特定までの時間も短縮されます。

| 要素 | 代表的な不調原因 | 点検の着眼点 |

|---|---|---|

| 燃料 | ジェット詰まり、燃料ポンプ不良、フィルター詰まり | 燃料流量測定、ジェット通路の清掃、タンク錆の有無 |

| 点火 | プラグ摩耗、イグニッションコイル不良、CDI故障 | プラグ焼け色、火花の強さ、抵抗値測定 |

| 圧縮 | ピストンリング摩耗、ガスケット抜け、バルブクリアランス不良 | 圧縮圧力測定、オイル上がり/下がりの兆候、排気色 |

燃料系では、ガソリンがタール状に変質して通路を塞ぐケースが長期放置車でよく見られます。点火系は、プラグの電極摩耗により火花が弱まり、加速時や高負荷時に失火しやすくなります。圧縮系は、過走行車でリング摩耗やバルブシートの当たり不良が進み、回転上昇に必要な圧力が確保できなくなるパターンです。圧縮測定で規定値(多くの小排気量車で概ね1.0MPa前後が目安とされますが、必ず車種別サービスマニュアルを参照)を下回る場合、腰上のオーバーホールが必要になることがあります。

用語解説:二次エア(キャブ以外から混入する余計な空気)/CDI(Capacitor Discharge Ignition:コンデンサー放電式点火装置)など、略語はサービスマニュアルで定義を確認できます。

バイクアクセル回しても回転数上がらない場合

アクセル開度に回転数が追従しない場合、まず疑うべきは燃料供給不足と吸気量不足です。混合気が薄すぎる(空気過多)状態では失火やノッキングの原因となり、濃すぎる(燃料過多)場合でも燃焼が不完全になり回転が伸びません。一方で電装系、特にCDIやイグニッションコイルの故障、センサー異常による点火タイミングのズレも見逃せません。

注意点:アクセルワイヤーの伸び・ほつれ・固着で「実際にはスロットルが開いていない」ケースも発生します。まずは機械的なリンク機構が正常に動作しているかを確認してください。

対処の順序としては、①ワイヤー・スロットルボディの動作確認、②燃料ラインの流量確認、③点火系(プラグ・コイル)診断、④ECUやCDIの出力確認、と段階的に進めると把握しやすくなります。特にインジェクション車では、スロットルポジションセンサー(TPS)やマニホールド圧センサー(MAP)の不正確な値が原因で、実際の開度に見合わない燃料を噴射してしまう事例が報告されています。

なお、排気系の詰まり(消音材の劣化・カーボン堆積)も高回転での伸びを阻害します。マフラーが純正であっても長期使用で内部が劣化する場合があるため、排気抵抗の変化も視野に入れて点検しましょう。

低回転域だけ吹けない症状と点検

低回転域だけが不調な場合、キャブレターではパイロットジェットやエアスクリューの詰まり、インジェクションではアイドル制御系やTPSのズレが疑わしいポイントです。また、二次エア混入は低回転域に顕著な影響を与えるため、インシュレーター(キャブホルダー)やホース類の状態確認が不可欠です。

点検の着眼点は次の通りです。

- アイドリング付近の混合気調整機構(パイロット系)の清掃・調整

- インシュレーターの亀裂、バンドの緩み、ガスケットの劣化

- 低回転時の点火エラー(プラグコードのリーク、コイル抵抗異常)

低速域での挙動が安定すれば、街乗りや渋滞時のストレスが大幅に軽減します。前述の通り、パーツクリーナーを用いた二次エア確認法は簡便ですが、引火性リスクへの配慮が必要です。さらに、エンジンオイルの粘度が高すぎる場合や、冷却系の不調によるオーバーヒート気味の状態でも、低回転域の回り方が悪くなることがあります。オイル交換サイクルや冷却ファンの作動状況も併せて確認しましょう。

バイク吹け上がらないエンスト原因別対処法

- キャブ高回転で吹けないを疑う前に

- 吹け上がりが悪い場合のキャブ整備

- エンジン吹けない場合のプラグ交換目安

- 吹け上がらない場合のインジェクション診断

- 吹け上がり良くする基本調整

- トラブル時の口コミ・感想レビュー活用法

- バイク吹け上がらないエンストが発生する原因と対処法まとめ

キャブ高回転で吹けないを疑う前に

高回転だけ吹けない場合でも即座にメインジェット交換へ進むのではなく、まず燃料供給量そのものが足りているかを検証するのが合理的です。理由は、燃料コック(負圧式含む)やフィルター、タンク内錆によるストレーナー詰まりといった“上流側”の問題が、高回転域でのみ顕在化しやすいからです。具体的には、一定時間全開走行を続けるとフロート室内の燃料が追いつかず、回転上昇が頭打ちになるパターンが典型例として挙げられます。

まずは以下の手順で「流せているか」を数値で確認します。

- 燃料ホースを外し、一定時間(例:30秒)でどれだけの燃料が重力で落ちるか計測する

- 負圧コックの場合、手動で負圧を与え同様に流量を測定する

- 目安値は車種により異なるため、などサービスマニュアルで確認する

これに問題がなければ、次にジェット類へと進みます。ただし、清掃時に真鍮製ジェットの穴をワイヤーで広げてしまうと番手が変わり、混合気が濃くなりすぎる恐れがあります。清掃はキャブクリーナーとエアブローを基本とし、固着が酷い場合は超音波洗浄が有効とされています(ヤマハ発動機はサービス資料で超音波洗浄の有効性を示唆しています。参照:ヤマハ発動機アフターサービス)。

さらに、通気(ベント)ホースの詰まりも見落としがちです。キャブ上部から伸びるホースが泥や虫で塞がれると、フロート室内圧が安定せずガソリンが吸い上げられません。キャブを疑う前に、外部ホース類・タンクキャップのブリーザー穴まで広く点検してください。

注意:燃料を扱う作業は引火・爆発の危険が伴います。静電気対策と換気、消火器の常備など安全管理を徹底してください。

最後に、点火リミッターやスピードリミッターなど電子的制御も高回転域でのみ作用します。社外CDI装着車や輸出仕様流用車は制御マップが異なる可能性

吹け上がりが悪い場合のキャブ整備

キャブレター整備は分解 → 洗浄 → 消耗品交換 → 組付 → 同調(多気筒)の順序で体系的に行うと効果的です。理由は、単に汚れを落とすだけでは再発が早く、ゴム類やガスケットなどの消耗品を同時交換しないと負圧漏れや燃料漏れを引き起こす恐れがあるためです。以下に工程ごとの詳細と技術的背景を示します。

キャブ整備で押さえるべき要点

| 工程 | 目的 | 使用工具/薬剤 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 分解 | 汚れ箇所特定・摩耗部品抽出 | サービスマニュアル、トルクレンチ | 順番・向きの記録、パッキン破損に注意 |

| 洗浄 | 通路の詰まり解消 | キャブクリーナー、超音波洗浄機 | 樹脂部品は溶剤で変形の恐れ、短時間浸漬 |

| 消耗品交換 | 密閉性・弾性の回復 | 純正ガスケットセット、Oリング | 互換品は寸法誤差に注意、耐燃料性を確認 |

| 組付 | 設計通りの機能回復 | トルクレンチ、ネジロック剤(必要時) | ガスケット挟み忘れ防止、基準トルク厳守 |

| 同調 | 気筒間の吸入量均一化 | バキュームゲージ、カウンター | 暖機後に実施、回転変動が収束するまで調整 |

特に多気筒車で同調が狂うと、特定気筒だけ薄い(または濃い)状態になり、吹け上がりのムラやアイドリング不安定を招きます。サービスマニュアルでは、同調時の基準回転数や許容差が明記されているため、(参照:スズキ二輪 アフターサービス)などで確認してください。

また、フロート高さ(油面)の調整は見落とされがちですが、油面が低すぎると全域で薄く、高すぎると濃くなり、いずれも吹け上がりへ悪影響を与えます。油面は透明チューブ法で外部からも確認可能です(車種により不可)。この測定は数ミリ単位の精度が求められます。

専門用語解説:

同調=各気筒の吸入空気量を合わせること。

油面=フロート室内のガソリン液面の高さ。適正値からズレると全域の空燃比が変化します。

前述の通り、二次エアが混入している状態では、せっかく調整した同調が意味を成しません。組付け前にインシュレー

エンジン吹けない場合のプラグ交換目安

プラグは電極摩耗やカーボン付着によって火花強度が低下します。一般的なニッケルプラグの交換目安は3,000~5,000kmとされ、イリジウムなどの高性能タイプでも10,000km前後が推奨値とされています(参照:NGKスパークプラグ公式)。ただし、使用条件やエンジンセッティングにより短縮されるため、走行距離だけでなく焼け色・電極形状・ギャップ測定で判断することが重要です。

焼け色の目安として、薄茶色は正常、黒は濃すぎ(燃料過多・空気不足)、白は薄すぎ(燃料不足・二次エア)が一般的指標です。これは空燃比の傾向を視覚的に把握できる簡便な方法で、他の要素の診断にも役立ちます。

注意:プラグの緩みは圧縮漏れにつながり、結果として失火や吹け上がり不良を招きます。締め付けトルクはプラグメーカー指定値(例:NGKは二輪用で12~15N・mが一般的だと案内)を守る必要があります。

加えて、プラグキャップやプラグコードの劣化(リーク)も点火不良の原因です。暗所で霧吹きをかけるとリークが火花として視認できる場合があります。イグニッションコイルの一次・二次側抵抗値測定はサービスマニュアルに記載されているので、値が規定外の場合は交換検討が必要です。

点火系は“交換して終わり”になりがちですが、プラグ熱価(発熱特性)の選定も重要です。純正指定より低い熱価を入れるとカーボン付着が進み、高い熱価では焼けすぎてデトネーション(異常燃焼)を誘発する恐れがあります。熱価は必ず車種指定値に従い、カスタム車でも基本は純正指定から大きく外さないよう推奨されています。

吹け上がらない場合のインジェクション診断

インジェクション(FI)車で吹け上がらない場合はセンサー信号と燃圧・噴射状態の整合性を確認することが最も効率的です。理由は、FIシステムではECU(エンジン制御ユニット)が複数のセンサー情報を用いて燃料噴射量と点火タイミングを決定しているため、いずれかの信号が外れ値を示すだけで空燃比が大きく崩れるからです。例えば、スロットルポジションセンサー(TPS)が実際より小さい開度を検知すると、アクセルを開けても燃料が増えず、結果的に「回転数が上がらない」現象が発生します。

診断は以下のプロセスで進めると体系的です。

- 自己診断モード(サービスマニュアル記載)でエラーコード読み取り:メーカー公式の手順に従って、ダミープラグやサービスカプラを接続し、メーター表示やLED点滅で故障履歴を確認します。(参照:カワサキモータース ジャパン アフターサービス)

- 燃圧測定:燃料ポンプの吐出圧は規定値(多くの小排気量車で300kPa前後とされますが必ず車種別仕様を参照)を維持しているかを確認します。燃圧が低下すると高回転時に燃料不足になります。

- インジェクター噴霧状態チェック:噴口のカーボン堆積で霧化が不良になると、燃焼が不完全になり失速やノッキングの原因になります。超音波洗浄が推奨されるケースが多く、ヤマハなども公式資料で堆積物除去の重要性に触れています。

- 各種センサー値の実測:TPS、吸気圧センサー(MAP)、吸気温度・冷却水温センサー、O2センサーの電圧・抵抗値を実測し、サービスマニュアルの基準値と比較します。

注意すべきポイントとして、ECUにはバックアップモード(フェイルセーフ)が設定されている場合があり、センサー断線時は固定の燃料マップで走行可能になることがあります。この際、パワー低下や燃費悪化が起こるため、「なんとなく吹けないが走れる」状態が長期化しがちです。誤診断を避けるため、エラーコードが出ていなくてもライブデータをスキャンツールで観察すると実態がわかります(汎用OBDⅡでは取得できない車種もあるため、専用ツールが必要です)。

安全面への配慮:燃圧測定時は高圧燃料が霧状に噴出する恐れがあり、火気厳禁・防護具着用が推奨されています。メーカー公式資料では燃料系作業の安全基準が示されているので必ず参照してください(例:ホンダ 公式整備情報)。

インジェクション車は電子制御ゆえに個人作業が難しい側面がありますが、逆に言えば診断手順が明文化されているため、マニュアルと計測機材があれば再現性高く原因を追跡でき

吹け上がり良くする基本調整

吹け上がりを改善・維持するための基本は、定期点検と適切な調整をルーティン化することです。理由は、燃料・点火・吸排気・冷却といった系統は相互に影響し合うため、一箇所だけ整備しても他が崩れていれば効果が限定的になるからです。以下に、日常整備・定期整備・症状発生時の対応に分けて整理します。

日常整備で押さえるポイント

- 燃料系:ガソリン品質の確保(長期保管時はフューエルスタビライザー使用を検討)、タンク内錆対策

- 吸気系:エアフィルター清掃・交換間隔の遵守(乾式は交換、湿式は洗浄と再オイル)、インシュレーターの亀裂点検

- 点火系:走行距離と焼け色に応じたプラグ交換、プラグコード・キャップのリーク確認

- 冷却系:オイル交換サイクル厳守(一般的に3,000~5,000km推奨)、冷却水量・電動ファン作動チェック

定期整備・シーズン前後の点検

キャブ車であれば同調・油面調整、FI車であればスロットルボディ清掃やスロットルケーブル給脂が有効とされています。排気系のカーボン堆積除去や、2スト車でのチャンバー内洗浄は高回転域改善に直結します。排ガス規制対応車では触媒の劣化も吹け上がり低下に影響する可能性があり、メーカーは公式サイトで触媒交換時期を「異常があれば要交換」と説明するに留めています(断定表現は避けられています)。

症状発生時のトラブルシューティング

前述の三要素に沿って、順番に原因を潰していきます。例えば「高回転が伸びない」→燃料流量とメインジェット確認、「低回転でバラつく」→二次エア・パイロット系・TPS点検、といったフローを用意しておくと再発時も迅速に対応できます。

再発防止の鍵

- 整備記録を残す(交換時期・部品番号・トルク値を記載)

- サービスマニュアルを常備し、基準値で判断する習慣をつける

- 季節・気温・湿度差による症状変化をメモしておく

こうして定期整備を仕組み化すれば、大きな不調に発展する前に兆候を捉えられます。結果、整備コストの平準化と走行中断リスク低減が期待できます。

トラブル時の口コミ・感想レビュー活用法

口コミや感想レビューは、症状の切り分けと費用・工期の目安を把握する上で有益です。ただし、整備環境・使用条件・カスタム状況が異なるため、情報の信頼性を見極める視点が必要になります。例えば「同じ車種で同じ症状が改善した」という記述が複数見られる場合は参考度が上がりますが、単発の書き込みや具体性に欠ける情報は補助的に扱うのが賢明です。

活用時のポイントは以下の通りです。

口コミ活用のコツ

- 同一車種・同一症状の投稿を複数確認し、共通項を抽出する

- 「どの部品を交換し、どれくらい改善したか」など、行動と結果がセットで語られているかを見る

- ショップ作業報告(ビフォーアフター)や公式フォーラムの情報を優先し、匿名掲示板は補足的に扱う

- 費用・工期・必要工具など、実務的データを記録しておく

また、口コミで得た仮説はサービスマニュアルやメーカー公式情報で裏付けを取ることが重要です。特にYMYL(Your Money or Your Life)領域に該当する安全面・環境規制に関わる整備情報は、公式サイトによると特定の手順やトルク値が厳格に定められているとされています。これらに反する内容が口コミで推奨されている場合、リスクを理解した上で判断する必要があります。

結果として、口コミは「症状のヒント集」として使い、確定診断は公的・公式資料で行うという役割分担を意識すると、誤情報に振り回されずに済みます。

バイク吹け上がらないエンストが発生する原因と対処法まとめ

- 症状発生条件を記録し診断を効率化する

- 容易に点検できる箇所から順番に確認する

- 燃料・点火・圧縮の三要素で論理的に切り分ける

- アクセル追従不良は燃料不足と制御系異常を疑う

- 低回転不調は二次エアとパイロット系を重点点検する

- 高回転不調は燃料流量・メインジェット・排気詰まりを確認する

- キャブ整備は消耗品交換と同調まで一貫して行う

- プラグ焼け色で空燃比傾向を素早く把握する

- FI車は自己診断とセンサー実測で原因を特定する

- 燃圧・噴霧点検時は安全対策を徹底する

- 定期メンテを仕組み化し再発を予防する

- 口コミは傾向把握用、公式情報で最終判断する

- 整備記録を残し次回トラブル対応を短縮する

- 季節・気温・湿度による症状差を意識して管理する

- 公式基準値に従い断定的な独自手順を避ける

コメント