「大型二輪免許がすごい」と検索する方の多くは、その免許がなぜ特別視されるのか、実際に取るべきかどうか迷っているのではないでしょうか。本記事では、大型バイクの何が魅力ですか?という素朴な疑問から始まり、大型二輪免許をいきなり取得は可能?といった実用的な内容まで、初心者でも分かるよう丁寧に解説します。普通・小型との違いと“かっこいい”理由や、大型自動二輪の基礎スペック:排気量、CC、車種クラスを比較する項目では、バイク選びに役立つ情報を紹介。さらに、大型二輪免許の取得ステップと合格までの流れ、大型二輪免許の所持率は?といった実情にも触れています。実際に取得を考える上で気になる、大型二輪免許は難しいですか?や、維持費用・車検・事故リスクとは?といった現実的なポイントもカバー。また、普通二輪から大型二輪の限定解除費用はいくら?という費用面の疑問や、お金と体力・安全面のデメリットは?といった注意点にも具体的に言及。もちろん、大型二輪免許のメリットや、大型二輪免許で乗れる人気・最新バイクモデルとメーカー特徴についてもまとめています。

最後に、免許が取れなかった人の声や、大型二輪免許廃止の噂は本当か?といった気になる話題も取り上げながら、「大型二輪免許がなぜすごいのか」を多角的に解説していきます。

記事のポイント

- 大型二輪免許の魅力や他免許との違い

- 取得方法や教習内容、かかる費用

- 所有や運転に伴うメリットとデメリット

- 人気の大型バイクやメーカーの特徴

大型二輪免許がすごいと言われる理由とは

- 大型バイクの何が魅力ですか?

- 大型二輪免許をいきなり取得は可能?

- 普通・小型との違いと“かっこいい”理由

- 大型自動二輪の基礎スペック:排気量、CC、車種クラスを比較

- 大型二輪免許の取得ステップと合格までの流れ

- 大型二輪免許の所持率は?

大型バイクの何が魅力ですか?

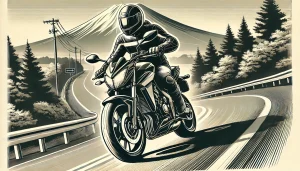

大型バイクの魅力は、ゆとりある走りと圧倒的な存在感にあります。

排気量が大きいことで加速性能や安定性が高く、長距離ツーリングでも疲れにくいという特徴があります。

例えば、高速道路を巡航する際にはエンジンの回転数を抑えて走れるため、振動が少なく快適です。また、登り坂や追い越しなどでのパワーにも余裕があるため、ストレスを感じにくくなります。

さらに、大型バイクは車体が大きくデザインも凝っているモデルが多いため、街中で目立ちやすく、所有する満足感も高まります。これは見た目だけでなく「堂々とした走り」そのものが魅力になっているとも言えるでしょう。

ただし、車両価格や維持費が高めである点や、取り回しにある程度の体力が必要なケースもあります。購入前には、目的や体格に合った車種選びが重要です。

大型二輪免許をいきなり取得は可能?

はい、教習所によっては初めから大型二輪免許の取得にチャレンジできます。

ただし、すべての教習所で実施されているわけではないため、事前の確認が必要です。

大型二輪免許をいきなり取得する場合、運転経験のない方でも申し込み自体は可能です。必要な教習時間は、普通自動車免許をすでに持っていれば技能31時間と学科1時間が基本です。

ただし、多くの教習所では安全面の理由から、まず普通二輪免許を取得してから大型へステップアップすることを推奨しています。特にバイクに乗るのが初めての方は、いきなり大型を選ぶと操作や車体の重さに戸惑うことがあります。

そのため、費用と時間に余裕があるなら普通二輪免許を先に取得する方が、結果としてスムーズに免許取得を進めやすくなります。

普通・小型との違いと“かっこいい”理由

普通・小型との違いは、運転できるバイクの排気量と車格にあります。

大型二輪免許があれば、401cc以上のすべての二輪車を運転できます。

一方、普通二輪免許では400ccまで、小型限定免許では125ccまでに制限されます。そのため、選べるバイクの種類が大きく異なり、特に海外製の高性能モデルやハイエンドな国産車はほとんどが大型バイクです。

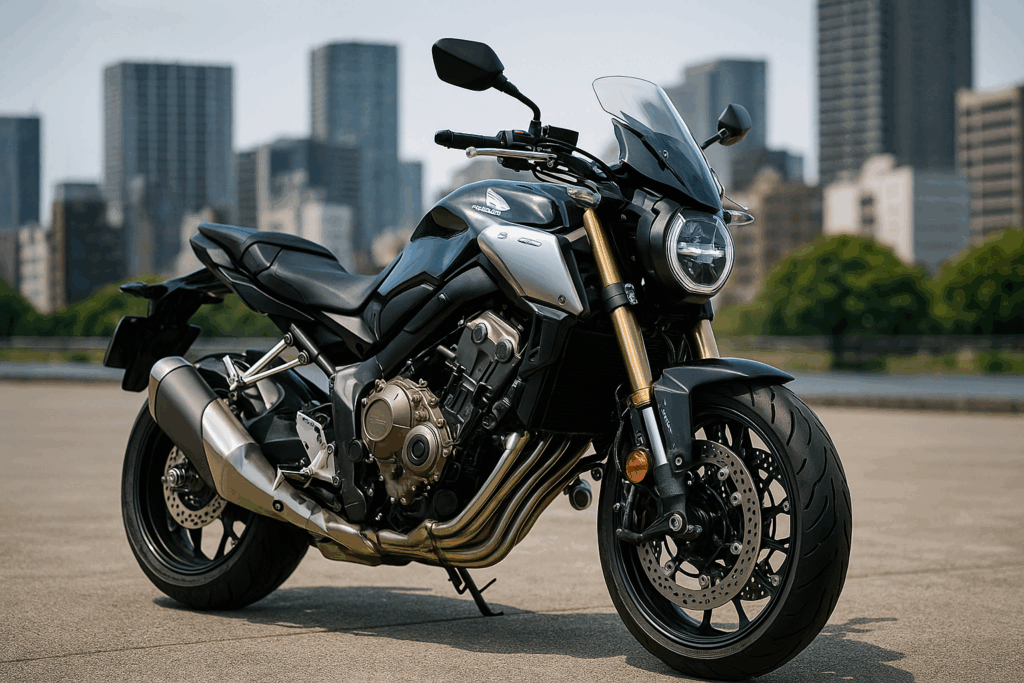

“かっこいい”と言われる理由のひとつは、この選択肢の広さとデザインの迫力にあります。たとえば、ホンダの「CB1300」や「アフリカツイン」などは重厚なデザインと性能が特徴で、見た目も乗り味も普通・小型バイクとは別格です。

また、大型バイクは全体のシルエットが大きく、跨るだけで存在感が出ます。特に背の高いライダーには車体とのバランスも良く、「似合う」「絵になる」と感じられるケースも多いでしょう。

ただし、見た目だけでなく安全な運転技術が求められるため、見栄だけで選ぶことなく自分に合ったサイズを見極めることが大切です。

大型自動二輪の基礎スペック:排気量、CC、車種クラスを比較

大型自動二輪は、排気量401cc以上のバイクを指します。

排気量が大きいほどエンジン出力が高く、走行性能にも余裕が生まれます。たとえば、600cc台のミドルクラスや、1,000cc以上のリッタークラスなどが存在します。

車種クラスで見ると、スーパースポーツ、アドベンチャー、ネイキッド、ツアラー、クルーザーなど幅広いジャンルが用意されています。たとえば、ホンダの「CB1300」はネイキッドの代表格であり、「CRF1100L アフリカツイン」はオフロード寄りのアドベンチャータイプです。

これにより、用途や好みに合わせて車種を選ぶ自由度が非常に高いのが特徴です。ただし、車体が大きく重量もあるため、初心者にはやや扱いづらい場面もあります。

大型二輪免許の取得ステップと合格までの流れ

大型二輪免許の取得には、主に教習所を利用する方法が一般的です。

まず教習所に申し込み、視力や運動能力などの適性検査を受けます。普通二輪免許をすでに持っている場合、学科教習は免除され、技能教習12時限のみで卒業検定に進むことができます。

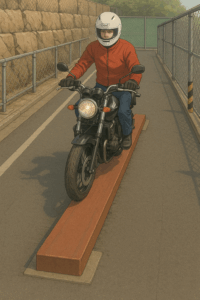

技能教習では、一本橋やスラローム、急制動、波状路などの実技を練習します。波状路は大型二輪教習に特有の項目で、立ち乗りでバランスを取る技術が求められます。

すべての教習を終えたら卒業検定を受け、合格すれば卒業証明書が発行されます。これを持って運転免許センターで申請手続きを行えば、大型二輪免許が正式に交付されます。

スラローム攻略できる?大型二輪が難しいと感じる理由や克服方法について解説

大型二輪免許の所持率は?

大型二輪免許の所持率は、普通二輪と比べるとやや低めです。

2022年時点での統計では、大型二輪免許保有者は約789万人とされ、全体の二輪免許保有者の約4割を占めています。

この数字は、以前より増加傾向にあるものの、普通二輪免許に比べると依然として少数派です。その背景には、取得の難易度や費用の高さ、大型バイクの維持コストが影響していると考えられます。

また、車両の価格や取り回しの難しさから、実際に大型バイクに乗っていないペーパーライダーも一定数存在します。したがって、免許保有=利用者数とは限らない点にも注意が必要です。

大型二輪免許はすごいのかメリットとデメリット

- 大型二輪免許は難しいですか?

- 維持費用・車検・事故リスクとは?

- 普通二輪から大型二輪の限定解除費用はいくら?

- お金と体力・安全面のデメリットは?

- 大型二輪免許のメリット

- 大型二輪免許で乗れる人気・最新バイクモデルとメーカー特徴

- 免許が取れなかった人の声

- 大型二輪免許廃止の噂は本当か?

大型二輪免許は難しいですか?

大型二輪免許の取得は、初心者にとって決して簡単とは言えません。

教習所では、重い車体を扱う技術や波状路などの特有の課題に対応する必要があります。

特に、初めてバイクに乗る方がいきなり大型に挑戦すると、バランス感覚や操作に苦労することが多いです。逆に、普通二輪免許を取得済みである程度バイクに慣れている方であれば、教習内容の理解や実技の進行もスムーズです。

また、教習所の合格率は高めですが、それは「しっかり練習すれば誰でも合格できる」ことを意味します。ただし、油断せず、教官の指導を丁寧に聞きながら確実に技術を身につける姿勢が求められます。

維持費用・車検・事故リスクとは?

大型バイクを所有すると、維持費やリスクが増えることも知っておくべきです。

まず、排気量251cc以上のバイクには2年ごとの車検が必要になります。これにより整備費用や点検代が定期的にかかります。

加えて、大型バイクは燃費が悪く、タイヤやオイルなどの消耗品も高額な傾向があります。年間で見ると、保険や駐車場代を含めて10万円以上の維持費がかかるケースも珍しくありません。

また、スピードが出やすいため、万が一の事故時のダメージが大きくなることもあります。特に初心者の場合は、過信せず、安全運転を徹底することが重要です。楽しく長く乗るためには、定期的な整備と無理のない運転が欠かせません。

普通二輪から大型二輪の限定解除費用はいくら?

普通二輪免許をすでに持っている方が大型二輪免許を取得する場合、限定解除という形でステップアップが可能です。

この場合、教習所でかかる費用はおおよそ10〜15万円程度が一般的です。

教習時間は技能12時間のみで、学科の受講は免除されるため、全体のスケジュールも短く済みます。ただし、地域や教習所によって金額に差があるため、複数校を比較してみるとよいでしょう。

また、教習期間が短い分、1時間ごとの集中度が求められます。日常的にバイクに乗っている人であれば、比較的スムーズに進みやすいですが、しばらく運転していない方は感覚を取り戻してから挑戦するのが安心です。

お金と体力・安全面のデメリットは?

大型二輪免許を取得・維持するには、それなりの負担があります。

まず費用面では、教習費用が10万円以上かかるほか、大型バイク自体の購入費や任意保険、車検、燃費、メンテナンス代なども高額です。

次に体力面についてですが、車体が重く取り回しが難しいため、特に信号待ちや低速時は疲れやすくなります。立ちゴケを防ぐためには、ある程度の筋力とバランス感覚が求められます。

また、安全面にも注意が必要です。大型バイクは加速力が高いため、慣れないうちは操作を誤るリスクもあります。スピードが出るぶん、転倒や衝突時のダメージも大きくなります。乗る前にはプロテクターや安全装備をきちんと整えることが重要です。

大型二輪免許のメリット

大型二輪免許の最大の利点は、排気量に制限なくすべてのバイクに乗れることです。

この免許を持っていれば、MT車もAT車も含めて、401cc以上のすべてのバイクが対象になります。選べる車種が格段に広がるため、「乗りたいバイクが大型だった」という場合でも制限なく選択できます。

また、教習を通じて高度な運転技術が身につくため、公道での安全性も高まりやすくなります。大型バイクはトルクや安定性に優れ、長距離ツーリングや高速走行にも適しています。

さらに、見た目の迫力や所有感の高さも魅力です。いわゆる「バイクに乗っている感」が強く、自分のライディングスタイルに個性を出したい人にもおすすめできます。

大型二輪免許で乗れる人気・最新バイクモデルとメーカー特徴

大型二輪免許を持っていれば、国内外のさまざまなハイパフォーマンスバイクを選べます。

たとえばホンダでは、電子制御技術が豊富な「CRF1100L アフリカツイン」や「CB1300シリーズ」、オートマチック機構DCTを搭載した「Rebel 1100」などが人気です。

ヤマハでは「テネレ700」や「MT-09」など、冒険心やスポーティさを重視したモデルがラインアップされています。スズキなら「隼(ハヤブサ)」のようなメガスポーツが象徴的で、カワサキは「Z900RS」や「Ninja」シリーズが支持を集めています。

さらにBMWやハーレーダビッドソン、ドゥカティなどの海外メーカーも含め、個性的な大型モデルに乗れるのが特徴です。メーカーごとにエンジン特性や設計思想が異なるため、比較しながら選ぶ楽しさも大きな魅力のひとつです。

免許が取れなかった人の声

大型二輪免許の取得に挑戦したものの、途中で断念した方々の声には共通点があります。主な理由として、教習中のバイク操作の難しさや、体力的な負担が挙げられます。特に、車体の重さや取り回しの難しさに苦労するケースが多いようです。また、教習所のスケジュールや費用面での負担も、継続を難しくする要因となっています。これらの声から、事前に十分な準備と覚悟が必要であることがわかります。

大型二輪免許廃止の噂は本当か?

一部で「大型二輪免許が廃止される」との噂が流れていますが、現時点でそのような公式な発表や計画は確認されていません。むしろ、大型二輪免許の取得者数は増加傾向にあり、2023年には過去最高の約10万人が新たに取得しています 。このような状況から、大型二輪免許の廃止は現実的ではないと考えられます。

大型二輪免許がすごいと言われる理由まとめ

- 401cc以上のすべてのバイクに乗れる唯一の免許である

- 高速道路走行や長距離ツーリングに圧倒的に強い

- エンジンパワーと安定性により快適な走行が可能

- 海外製や高性能モデルを含む豊富なバイクを選べる

- 見た目や存在感があり所有満足度が高い

- スーパースポーツからクルーザーまでジャンルが多彩

- 高速巡航時の静粛性と快適性が普通二輪とは異なる

- 大型教習特有の課題をクリアすることで操作技術が磨かれる

- 教習所では普通二輪保有者なら短期間で取得可能

- 普通二輪からの限定解除も比較的低コストで可能

- 教習所によっては初心者でもいきなり取得ができる

- 所持率は少数派であるがゆえに特別感がある

- 維持費や装備費は高めであるが性能に見合っている

- 重量車を扱うには一定の体力と慣れが必要となる

- 免許を取得することでライダーとしての自由度が広がる

コメント