この記事では、多くのバイク愛好者が直面する問題、すなわち「バイク卒検一回目の合格率」の低さに焦点を当てています。この問題を解決するための具体的な方法やアドバイスが紹介されており、初心者から経験者まで、より高い合格率を目指すすべてのバイク乗りに役立つ情報が満載です。一回目の試験での合格を目指す方々にとって、この記事は必読の内容となっています。

記事のポイント

- 一回目のバイク卒検の合格率の現状と背景

- 合格率を上げるための具体的な方法やアドバイス

- 卒検の難易度とそれに対する対策

- 一発試験の特徴とそのメリット・デメリット

バイク卒検合格率一回目とその背景

- 卒検の難易度とは

- 卒検に落ちる確率

- 卒検に受かる気がしない時の心構え

- 実際の卒検の流れ

- 卒検でのおまけ情報

- 卒検に落ちた時のショックと立ち直り方

- 卒検に3回落ちた場合の対処法

- 卒検に4回目の挑戦

卒検の難易度とは

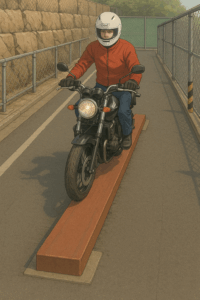

バイクの卒検は、学科と技能の2つの試験から成り立っており、特に技能試験は多くの受験者が難易度の高さを感じる部分です。技能試験では、スラロームや坂道発進、踏み切り通過などの実技が求められ、持ち点100点の中から減点法で判定されます。合格基準は70点以上であり、1つのミスに対して5点以上の減点があるため、ミスが重なると試験が中止となることも。また、方向転換の試験では、狭い道路でのUターンが求められ、これが多くの受験者にとっての難関となっています。転倒や足をついてしまう、縁石にぶつかると減点となるため、バイクの操作技術が試されるポイントです。一方、学科試験では、交通ルールやバイクの基本知識に関する問題が出題され、これもまた合格への大きな壁となっています。

難易度が高すぎるわけではないですが、

しっかりとした準備と練習が必要ですよ

卒検に落ちる確率

バイクの卒業検定、通称「卒検」は、多くのバイク愛好者にとって大きなハードルの一つです。現在、一回目の卒検合格率は約60%とされており、これは10人中6人が一回目での挑戦で合格を手にしているということを意味します。しかし、この数字は一概に全国平均としてのものであり、地域や教習所によっては異なる結果が出ていることも確認されています。特に、都市部と地方部では合格率に差が見られることが多いです。また、卒検の内容は実技と筆記の2部構成となっており、それぞれの試験においても落とされるポイントや難易度が異なります。実技試験では、特定のコースを走行しながらの技能披露が求められる一方、筆記試験では交通ルールやバイクの基本知識に関する問題が出題されるため、しっかりとした前準備と理解が必要となります。

落ちた回数について興味がある方はこちらの記事もおすすめです。

バイク卒検で落ちた回数が多い?検定中止と言われない?合格や挑戦のポイント

初めての受験者や再受験者にとって、これらの情報を踏まえた上での対策が合格への近道となるでしょう

卒検に受かる気がしない時の心構え

多くの受験者が「受かる気がしない」と感じるのは自然なことです。実際、卒検の環境は教習時とは異なり、天候や体調、使用するバイクの調子など、多くの変数が影響を及ぼします。このような不確定要素に対して不安を感じるのは当然です。しかし、重要なのはその不安をどう乗り越えるかです。

過去の合格者の経験談を参考にすることは有効ですが、それだけでは不十分です。繰り返し練習を行うことで技術的な自信をつけることはもちろん、卒検コースを暗記し、当日の流れを頭に描くことで精神的な安定を図ることが推奨されます。

卒検はバイクに触れた瞬間から終了するまでが評価の対象となるため、一つ一つの動作を丁寧に行うことが求められますね

最後に、卒検に落ちることは決して恥ずかしいことではありません。多くの受験者が何度かの挑戦を経て合格しています。失敗を恐れず、前向きな気持ちで挑戦することが最も重要です。

実際の卒検の流れ

バイクの卒業検定、通称「卒検」は、多くのバイク愛好者にとって大きな関門となる試験の一つです。この試験は、バイクの運転技術を確認するためのもので、合格することでバイクの免許を取得することができます。

卒検の当日、受験者はまず受付で必要な手続きを行います。その後、筆記試験が行われます。この筆記試験では、交通ルールやバイクの基本的な知識に関する問題が出題され、一定の点数以上を取得することが求められます。

次に実技試験が行われます。この実技試験では、指定された技能を正確に披露することが必要です。具体的には、スラローム、坂道発進、踏み切り通過などの技能がテストされます。この試験は持ち点が100点からスタートし、減点法で判定されます。試験終了時に70点以上残っていれば合格となります。

ただし、1つのミスごとに5点以上の減点があるため、ミスを連発すると試験が中止となることもありますよ

バイクの卒検は、車の免許試験とは異なり、難易度が高いとされています。実際、一回で合格する受験者は少なく、何度もチャレンジする人も多いのです。これは、バイクの扱いに慣れていない、または恐怖心を持っているため、中々合格できないことが多いからです。

このような背景を持つバイクの卒検ですが、しっかりとした準備と練習を行うことで、合格への道は開けます。現在、挑戦中の方やこれから免許取得を検討している方は、この情報を参考にして、しっかりとした準備を行い、合格を目指しましょう。

卒検でのおまけ情報

卒検を受ける際、多くの受験者は緊張や不安を感じるものです。そんな中、一部の試験場では受験者に対して「おまけ」として有益なアドバイスやヒントを提供してくれることがあるという噂が飛び交っています。これは、受験者がより良い結果を出すためのサポートとして行われているとされています。

しかし、この「おまけ情報」の真相はどうなのでしょうか。実際には、試験場や教習所によって提供される情報やサポートの内容は異なることが多いです。例えば、一部の試験場では、試験前のブリーフィング時に特定のポイントや注意点を強調して教えてくれることがあります。これは、受験者が試験中にミスを減らすためのアドバイスとして非常に有効です。

また、実技試験の際には、特定の技能に関するアドバイスやヒントを提供してくれる教習所も存在します。これにより、受験者は試験中に迷わずスムーズに技能を披露することができるようになります。

しかし、これらの「おまけ情報」に頼りすぎるのは危険です。

基本的な技能や知識をしっかりと身につけることが、卒検合格への最短ルートと言えるでしょう

卒検に落ちた時のショックと立ち直り方

卒検に落ちるという経験は、多くの受験者にとって大きなショックとなります。特にバイクの卒検は、自分の技量が直接試される試験であるため、1つのミスが気持ちを大きく動揺させることがあります。

実際、多くの受験者が蛇行運転や方向転換などの試験でつまづき、その結果として落ちてしまうことが多いですよ

しかし、このような失敗を経験することで、次回の試験に向けての準備やモチベーションを高めることができるのです。失敗は避けられないものとして捉え、それを次回に生かすための学びとすることが大切です。例えば、方向転換の試験での失敗を振り返り、しっかりとバイクを寝かし込む技術や目線を上げた運転方法を練習することで、次回の試験での成功に繋げることができます。

また、卒検に落ちた原因をしっかりと分析し、それに対する対策を練ることが重要です。走行姿勢の改善や停止位置の確認など、小さなミスを減らすための練習を重ねることで、次回の試験に臨む自信を持つことができるでしょう。

卒検に3回落ちた場合の対処法

バイクの卒検に3回連続で落ちるという経験は、受験者にとって非常に大きな打撃となります。しかし、このような状況に陥った場合でも、焦らず冷静に次のステップを考えることが大切です。

まず、3回の試験での失敗の原因を深く分析することが必要です。具体的にどの部分でミスが多かったのか、どの技能が不得意であったのかを明確にしましょう。例えば、特定の操作やコースの一部でのミスが繰り返されている場合、その部分に特化した練習を増やすことが考えられます。

次に、教習所や試験場の変更を検討することも一つの方法です。異なる環境や教習所の指導法によって、新たな視点やアドバイスを得ることができるかもしれません。

また、卒検に落ちた経験がある方々の経験談やアドバイスを参考にすることも有効です。特に、複数回落ちた経験がある方の話は、自身の状況と似ているため、具体的な対処法や心構えを学ぶことができます。卒検の失敗は決して自分の技量や能力の低さを示すものではありません。

多くの受験者が何度かの挑戦を経て合格しており、失敗を経験として捉え、前向きに次回の試験に臨むことが大切ですよ

卒検に4回目の挑戦

4回目の卒検挑戦は、多くの受験者にとって大きなプレッシャーとなります。この段階での挑戦は、過去の失敗を糧に、新たな視点やアプローチでの取り組みが求められます。過去3回の経験から得られた知識やフィードバックを活用し、試験のポイントを押さえた対策を立てることが必要です。また、心の準備として、自分自身を信じる姿勢を持ち続けることが大切です。4回目の挑戦は、ただの再挑戦ではなく、これまでの経験を最大限に活かすチャンスと捉え、前向きな気持ちで試験に臨むことが成功の鍵となります。

バイク卒検合格率の一回目合格率を上げるためのポイント

- 卒検に落ちる原因とその対策

- 一発試験の合格率

- 大型二輪と普通二輪の合格率の違い

- バイクの経験値と合格率の関連性

- 一発試験のメリットとデメリット

バイクの卒検一回目の合格を目指すためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。以下では、そのポイントについて詳しく解説していきます。

卒検に落ちる原因とその対策

バイク卒検に落ちる主要な原因として、以下の点が挙げられます。

- 練習不足: 卒検の内容は多岐にわたり、特にスラロームや方向転換などの技術的な部分での練習が不足していると、試験での失敗が増える傾向があります。特にスラロームの試験は、多くの受験者が難しいと感じる部分であり、これが落ちる原因となることが多いです。

- 緊張: 試験のプレッシャーにより、普段できる技術もできなくなることがあります。特に方向転換や停止位置のミスは、緊張によるものが多いです。

- 安定感の不足: 走行中の安定感が不足していると、フラフラとした運転になり、これが減点の原因となります。

二輪車は、ある程度の速度を出さないと容易に転倒するため、スピードを抑えすぎると失敗の原因となることがありますよ

これらの原因を解消するための対策としては、以下の点が考えられます。

- 十分な練習: 卒検の内容をしっかりと理解し、それに基づいて練習を重ねることが必要です。特に技術的な部分は、繰り返しの練習を通じて身につけることが大切です。

- リラックスする方法の取り入れ: 試験の前に深呼吸をする、リラックスする音楽を聴くなど、緊張を和らげる方法を取り入れることで、試験時のパフォーマンスを向上させることができます。

- 安定した運転の習得: 安定した運転をするためには、バイクの操作に慣れることが必要です。特に速度のコントロールやバランス感覚を養うことで、安定した運転が可能となります。

これらの対策を取り入れることで、卒検の合格率を向上させることが期待できます。

一発試験の合格率

一発試験は、多くの受験者が挑戦するバイクの免許試験の一つですが、その合格率は一般的に低いとされています。具体的には、普通二輪の一発試験の合格率は約5.3%、大型二輪では約19%となっています。これは、20人受験すれば平均して1人しか合格しないという厳しい数字を示しています。この低い合格率の背後には、受験者の多くがバイクの運転経験が少ないことや、試験の難易度が高いことなどが影響しています。しかし、これらの数字を見ても、適切な準備と練習を行えば合格のチャンスは十分にあります。

過去の受験経験を活かし、失敗を糧にして再挑戦することで、合格への道は開けるはずです

大型二輪と普通二輪の合格率の違い

バイク卒検の合格率には、バイクの種類や受験者の経験によって差があります。特に、大型二輪と普通二輪の合格率には顕著な違いが見られます。2018年の統計によれば、大型二輪の合格率は91.4%と非常に高い一方、普通二輪の合格率は85.2%とやや低めです。この違いの背景には、大型二輪の受験者にはすでに普通二輪の経験を持つ人が多く、その経験が合格率の向上に寄与していると考えられます。また、普通二輪の受験者にはバイクの経験が少ない人も多く、それが合格率の低下の一因となっています。

バイクの経験や練習の積み重ねが合格率に大きく影響することがわかりますね

バイクの経験値と合格率の関連性

バイクの運転経験は、卒検の合格率に直接的な影響を及ぼす要因の一つです。経験が豊富な受験者は、試験の際の緊張を軽減し、技術的な課題にも柔軟に対応することができます。実際、大型二輪の受験者の中には、すでに普通二輪の経験を持つ者が多く、その結果として大型二輪の合格率は約19%と、普通二輪の約5.3%と比較して高い傾向にあります。このデータからも、バイクの経験が試験の成功にどれだけ寄与するかが伺えます。

卒検に挑む前には、実際の道路環境での運転経験を積むことが、合格への近道となるでしょう

一発試験のメリットとデメリット

一発試験は、運転免許試験場で直接試験を受ける方法で、特にバイク免許の取得において人気があります。この試験方式の最大の魅力は、合格すれば迅速に免許を取得できる点にあります。

自動車教習所のコストや時間を気にする受験者にとっては、費用的なメリットが大きいですね

しかしながら、一発試験の技能試験は非常に難易度が高く、特にバイクの場合、合格率は約5%から20%の間となっています。このような厳しい試験環境の中で、受験者は適切な技能と知識を持って挑戦する必要があります。また、試験に受からない場合、再受験のたびに時間と費用がかかるというデメリットも考慮する必要があります。

バイク卒検合格率一回目についての総括

- 卒業検定はバイクの運転技能を評価する試験である

- 合格率は学校や生徒の努力により異なる

- 一回目の合格を目指す生徒は多い

- 実技試験の内容は公開されているため、事前に確認が可能である

- 合格するためには十分な練習が必要である

- 練習時にはインストラクターのアドバイスを受け入れることが重要である

- 試験当日は冷静な判断力が求められる

- 無駄な緊張は避け、リラックスして試験に臨むことが望ましい

- 合格後も安全運転を心掛けることが大切である

- 一回目での合格は自信を持って運転する上での大きなステップである

コメント