カワサキバイクがMotoGPから撤退した理由について、多くのバイクファンが関心を寄せている。MotoGPは世界最高峰のバイクレースであり、ホンダやヤマハ、ドゥカティなどの大手メーカーがしのぎを削る舞台だ。しかし、カワサキは2009年を最後にMotoGPから姿を消し、スーパーバイク世界選手権(SBK)へとシフトした。この決断の背景には、参戦コストの問題や経済的な影響があったと言われている。

また、カワサキモータースの今後の方向性や、MotoGP撤退後の影響についても注目が集まっている。特に、2024年をもってSBKのワークスチーム活動を終了する決定が発表され、カワサキKRTの存続についても議論されている状況だ。さらに、カワサキは近年、電動バイクや環境対応技術の開発を進めており、今後の二輪事業の展開が気になる人も多いだろう。

本記事では、カワサキバイク MotoGP 撤退 理由を中心に、撤退の背景やその後のレース戦略、最新の事業展開について詳しく解説する。カワサキバイクの現行モデルやブランド戦略についても触れながら、カワサキモータースの今後の展望を探っていく。

記事のポイント

- カワサキバイクがMotoGPから撤退した具体的な理由と背景

- MotoGP撤退後のカワサキのレース活動とSBKでの実績

- カワサキモータースの今後の戦略や電動化の取り組み

- 川崎重工業との関係やカワサキKRTの動向

カワサキバイクがMotoGP撤退理由とは?

- カワサキバイクとは?

- MotoGPとは?

- カワサキレーシングチームの選手と実績

- MotoGP撤退理由は何か?

- MotoGP撤退後の影響

- カワサキKRTは終了?

- カワサキはスーパーバイクから撤退する?

カワサキバイクとは?

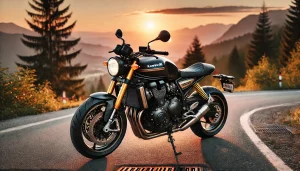

カワサキバイクとは、日本の大手二輪メーカーであるカワサキモータースが製造・販売するオートバイのことです。カワサキは、川崎重工業の二輪部門から独立して設立され、高性能なスポーツバイクを中心に幅広いラインナップを展開しています。

特徴として、高いエンジン性能と独自の技術開発が挙げられます。例えば、「Ninja」シリーズは、スーパースポーツモデルとして世界的に人気があり、特にスーパーチャージャーを搭載した「Ninja H2」は、量産車で唯一の過給機付きバイクとして注目されています。また、「Z900RS」のようなネオクラシックモデルも人気で、最新技術とレトロデザインを融合させたモデルが幅広い層に支持されています。

さらに、カワサキはモータースポーツにも力を入れており、スーパーバイク世界選手権(SBK)などのレースで数多くの実績を残しています。こうしたレース活動の中で培われた技術が市販車にも活かされており、高い走行性能と耐久性を兼ね備えたバイクが誕生しています。

一方で、カワサキのバイクはエンジン出力が高いモデルが多く、初心者には扱いにくいと感じることもあるかもしれません。しかし、近年では小排気量モデルのラインナップも充実しており、初心者向けの選択肢も増えています。このように、カワサキバイクは多くのライダーに向けて多様なモデルを展開し、独自のブランド価値を確立しています。

MotoGPとは?

MotoGPとは、世界最高峰のバイクレースであり、FIM(国際モーターサイクリズム連盟)が主催するロードレース世界選手権のトップクラスにあたります。排気量1,000ccのプロトタイプマシンを使用し、世界各国のサーキットで年間20戦以上が行われます。

MotoGPの特徴は、レース専用に開発されたバイクが使用される点にあります。市販車ベースのレースとは異なり、フレームやエンジン、電子制御技術などが各メーカー独自に開発されており、技術革新の最前線となっています。これにより、レースで得られたデータが次世代の市販バイク開発にフィードバックされることもあります。

また、MotoGPは世界的に人気が高く、特にヨーロッパやアジア圏での視聴者が多いのが特徴です。レースには、ホンダ、ヤマハ、ドゥカティ、スズキ(2022年撤退)、KTM、アプリリアといったメーカーが参戦しており、それぞれが熾烈な競争を繰り広げています。

カワサキもかつてMotoGPに参戦していましたが、2009年に撤退しました。その理由として、莫大な参戦コストや成績不振、経済的な影響などが挙げられます。現在は、MotoGPではなくスーパーバイク世界選手権(SBK)に注力し、市販車技術の向上を目指しています。このように、MotoGPはバイクレースの最高峰として、技術開発の最前線であり続けています。

カワサキレーシングチームの選手と実績

カワサキレーシングチーム(KRT)は、カワサキが運営するワークスチームで、主にスーパーバイク世界選手権(SBK)で活動しています。MotoGPから撤退した後、カワサキはSBKに注力し、トップクラスの実績を残してきました。

チームの主力選手として、ジョナサン・レイ(Jonathan Rea)が挙げられます。彼は2015年から2020年までSBKで6連覇を達成し、カワサキの黄金時代を築きました。また、2013年にはトム・サイクス(Tom Sykes)がSBKのチャンピオンに輝いています。これらの実績により、KRTはSBKにおける最強チームの一つとされてきました。

近年では、アレックス・ロウズ(Alex Lowes)やアクセル・バッサーニ(Axel Bassani)といった選手がKRTの一員として活躍しています。ただし、カワサキは2024年シーズンを最後に、ワークスチームとしての活動を終了することを発表しました。これにより、今後のカワサキのレース戦略がどのように変化するのかが注目されています。

カワサキはレース活動を通じて、市販車の技術開発を進めてきました。例えば、SBKで培ったエンジン技術や電子制御システムは、Ninja ZXシリーズなどの市販モデルに活かされています。MotoGPには参戦していないものの、SBKでの成功がカワサキのブランド価値を高める要因となっているのです。

一方で、SBKからの撤退後、カワサキがどのような形でモータースポーツに関与していくのかは未定です。しかし、新たな技術開発やコラボレーションが進められる可能性があり、今後の動向が注目されています。

MotoGP撤退理由は何か?

カワサキがMotoGPから撤退した理由は、主に経済的な負担の大きさと、戦略の見直しによるものです。MotoGPは世界最高峰のバイクレースであり、参戦するためには莫大なコストがかかります。特にエンジンやシャーシの開発、チーム運営費、移動費などを含めると、年間で数十億円の投資が必要とされます。

2009年当時、カワサキはすでにMotoGP参戦を継続していましたが、同年の世界金融危機によって経営環境が悪化しました。その影響で、コスト削減が求められる中、MotoGPの高額な参戦費用を維持することが困難になりました。また、カワサキのMotoGPでの成績は低迷しており、スポンサーからの支援が増えにくい状況でした。

そのため、カワサキはMotoGPへの投資を継続するよりも、市販車に近い仕様で戦えるスーパーバイク世界選手権(SBK)への注力を決定しました。これにより、レース活動を続けつつも、開発費の抑制と技術の市販車へのフィードバックを強化するという戦略を取ることになったのです。

MotoGP撤退後の影響

MotoGP撤退後、カワサキのレース戦略は大きく変わりました。MotoGPから撤退したことで、レース専用のプロトタイプマシンの開発を行う必要がなくなり、その分の資金をスーパーバイク世界選手権(SBK)に集中できるようになりました。この結果、SBKでは「Ninja ZX-10R」をベースにしたレーシングマシンを開発し、多くのタイトルを獲得することに成功しました。

また、市販車の開発にも好影響を与えました。SBKはMotoGPと異なり、市販車をベースにしたレースのため、レース技術を直接市販バイクへフィードバックしやすいという特徴があります。例えば、電子制御技術やエンジンの最適化がSBK参戦を通じて進化し、その技術が「Ninja ZX-10R」や「Z H2」などのモデルに反映されました。

一方で、MotoGPからの撤退により、カワサキのブランドが最高峰レースの舞台から姿を消したことは、マーケティング面ではデメリットとなりました。MotoGPは世界的な知名度があり、参戦することでブランドイメージの向上や販売促進につながる要素もあります。そのため、MotoGPに参加しないことで、特に欧州市場での認知度が他メーカーと比べて低下するリスクも生じました。

カワサキKRTは終了?

カワサキのワークスチーム「カワサキレーシングチーム(KRT)」は、スーパーバイク世界選手権(SBK)で長年にわたり活動を続けてきました。しかし、2024年シーズンを最後に、ワークス体制でのSBK参戦を終了することを発表しています。

KRTの活動終了の背景には、コスト削減やレース戦略の再編成があると考えられます。SBKでは長年にわたり成功を収め、ジョナサン・レイを筆頭に複数のタイトルを獲得しました。しかし、近年は競争が激化し、参戦コストが増加していることも事実です。

ただし、カワサキが完全にレース活動をやめるわけではありません。2025年以降は、イタリアのバイクメーカー「Bimota」と協力し、「Bimota by Kawasaki Racing Team」としてSBKへ参戦する計画が進められています。この新体制では、カワサキの技術とBimotaのノウハウを融合させ、レース活動を継続する方針です。

そのため、KRTという名称は消えるものの、カワサキのレース活動自体は今後も続く可能性が高いでしょう。今後の動向次第では、新たな形でのワークス活動や、別のレースカテゴリーへの参戦も視野に入れていると考えられます。

カワサキはスーパーバイクから撤退する?

カワサキは2024年シーズンを最後に、スーパーバイク世界選手権(SBK)のワークスチームとしての活動を終了すると発表しました。ただし、完全にSBKから撤退するわけではなく、2025年からはイタリアのバイクメーカー「Bimota」との共同チーム「Bimota by Kawasaki Racing Team」として参戦を続ける計画です。

ワークスチームとは、メーカーが直接運営する公式チームを指します。カワサキは長年「カワサキレーシングチーム(KRT)」としてSBKに参戦し、ジョナサン・レイの6連覇など数々のタイトルを獲得してきました。しかし、レースの競争が激化する中で、開発コストの増加が課題となり、ワークスチームの運営を見直す決定が下されました。

一方で、Bimotaとの協力による新チーム体制では、カワサキの技術力を活かしながらも、従来よりも効率的な運営が可能になると考えられています。そのため、今後もSBKでのカワサキの存在感は維持される見込みです。

カワサキバイクがMotoGP撤退理由とは?二輪事業の今後

- 川崎重工業とカワサキモータースの関係は?

- カワサキの社長は女性?

- カワサキモータースの今後の方向性とは?

- カワサキバイク現行モデルの一覧

- カワサキバイクの強みとブランド戦略

川崎重工業とカワサキモータースの関係は?

カワサキモータースは、川崎重工業の子会社であり、二輪車やオフロード四輪車(ATV・UTV)などの開発・製造・販売を担っています。もともとカワサキのバイク事業は、川崎重工業の一部門として運営されていましたが、2021年に分社化され、カワサキモータースとして独立しました。

分社化の目的は、二輪事業の迅速な意思決定を可能にし、競争力を強化することにあります。川崎重工業は、造船、航空宇宙、鉄道、エネルギー関連など幅広い事業を展開しており、二輪事業はその一部に過ぎませんでした。しかし、独立したカワサキモータースは、バイク市場の変化に柔軟に対応できるようになり、特に電動バイクやカーボンニュートラルに向けた開発が加速しています。

ただし、分社化された後も、川崎重工業との関係は続いています。エンジン技術や素材開発など、一部の技術は川崎重工業と連携しており、大手メーカーのバックアップを受けながら成長を続けています。

カワサキの社長は女性?

カワサキモータースの社長は、桐野英子氏です。彼女は2021年にカワサキモータースの初代社長に就任し、同社の経営を担っています。日本の二輪業界では女性の経営者は珍しく、桐野氏の就任は業界にとって大きな変化をもたらしました。

桐野氏は、川崎重工業に入社後、長年にわたって様々な事業部門で経験を積んできました。彼女の経営方針の一つとして、電動バイクの開発やカーボンニュートラルの推進が挙げられます。環境規制が強化される中で、バイク業界も持続可能な方向へ進む必要があり、そのリーダーシップが注目されています。

また、カワサキモータースのブランディングや製品開発においても、消費者のニーズを重視した戦略を打ち出しており、新たな市場開拓にも積極的です。特に、女性ライダーや若年層へのアプローチを強化するなど、従来の「男カワサキ」のイメージを進化させる試みも進められています。

カワサキモータースの今後の方向性とは?

カワサキモータースは、今後の二輪業界の変化に対応するため、電動化や環境対応技術の開発を強化しています。特に、カーボンニュートラルの実現に向けて、2025年までに電動バイクを10車種以上投入し、2035年までには主要モデルをすべて電動化する計画を発表しています。

また、新興国市場向けの戦略も重要視されています。東南アジアやインド市場では、小型・中型バイクの需要が高いため、コストパフォーマンスの高いモデルの投入を進めています。一方で、大排気量バイクの需要が根強い欧米市場では、最新技術を搭載したハイパフォーマンスモデルを展開し、ブランド価値を維持する方針です。

さらに、モータースポーツ活動の再編にも取り組んでいます。2024年をもってスーパーバイク世界選手権(SBK)のワークス活動を終了し、2025年からはBimotaとの共同チームで参戦する計画です。このように、カワサキモータースは環境対応、地域戦略、レース活動の3つの柱を軸に、新たな成長を目指しています。

カワサキバイク現行モデルの一覧

カワサキは、スポーツバイクからオフロードモデルまで幅広いラインナップを展開しています。以下は、現在販売されている主なモデルです。

【スポーツモデル】

- Ninja H2シリーズ(H2 / H2 SX):スーパーチャージャー搭載の高性能モデル

- Ninja ZXシリーズ(ZX-10R / ZX-6R):サーキット志向のスーパースポーツ

- Ninja 400 / 250:中型クラスの人気モデル

【ネイキッドモデル】

- Z H2:スーパーチャージャー搭載のネイキッドバイク

- Z900 / Z650:スタンダードなストリートモデル

- Z900RS / Z650RS:クラシックデザインを採用したネオレトロバイク

【オフロード・アドベンチャー】

- KXシリーズ(KX450 / KX250):競技用モトクロスバイク

- KLXシリーズ(KLX230 / KLX140):初心者向けオフロードモデル

- Versysシリーズ(Versys 1000 / 650 / X 300):ロングツーリング向けアドベンチャーバイク

【クルーザー・ツアラー】

- Vulcan S:スポーティなクルーザーモデル

- Ninja 1000SX:快適な走行性能を持つスポーツツアラー

これらのモデルは、それぞれ異なる用途やライディングスタイルに対応しており、初心者からベテランライダーまで幅広い層に人気があります。

クルーザーについて興味がある方はこちらの記事もおすすめです。

バイクのクルーザーとアメリカンバイクの違いと選び方のポイント

カワサキバイクの強みとブランド戦略

カワサキバイクの強みは、独自技術の開発力と、市場のニーズに応じた多様なラインナップにあります。特に、スーパーチャージャーを搭載した「Ninja H2」シリーズは、量産バイクとしては唯一無二の存在であり、高い技術力を証明しています。また、レースで培った技術を市販車にフィードバックすることで、優れた性能と信頼性を提供しています。

ブランド戦略としては、スポーツバイクの強化と、ネオレトロ市場へのアプローチが挙げられます。スーパースポーツ「Ninja」シリーズや「ZX」シリーズは、レース直系の性能を持ち、多くのライダーに支持されています。一方で、「Z900RS」や「Z650RS」などのクラシックスタイルのモデルは、幅広い年齢層にアピールし、新たな顧客層を獲得しています。

また、カワサキはアフターサービスや純正パーツの供給にも力を入れており、長くバイクを楽しめる環境を提供しています。さらに、電動化やカーボンニュートラルへの取り組みを強化することで、未来のバイク市場に適応し続けるブランドとしての地位を確立しています。

カワサキバイクのMotoGP撤退理由とその影響

- カワサキは2009年にMotoGPから撤退した

- 撤退の理由は参戦コストの増大と経済的影響

- 2009年の金融危機により予算削減が必要となった

- MotoGPでの成績が振るわず、投資対効果が低かった

- 市販車への技術フィードバックが難しかった

- MotoGP撤退後、スーパーバイク世界選手権(SBK)に注力

- SBKでは「Ninja ZX-10R」をベースに開発を強化

- SBKでジョナサン・レイが6連覇を達成

- 2024年をもってSBKのワークス活動を終了

- 2025年からBimotaとの共同チームで参戦予定

- MotoGP撤退でブランドの露出が減少

- 競争力のある市販モデルの開発に集中

- 2035年までに主要モデルの電動化を計画

- 川崎重工業から分社化し、カワサキモータースとして独立

- 電動化や環境対応技術の開発を強化中

コメント