バイクの電装トラブルを調べるとバイクレギュレーターが故障するとどうなる?やバイクレギュレーターの寿命という検索結果が数多く表示されます。レギュレーターは発電機から送られてくる電気を整流し、一定電圧へ安定化させる重要部品です。したがってレギュレーター故障 症状やレギュレーター 故障診断を把握していれば、突然のエンストやバッテリー上がりを未然に防げます。本記事ではレギュレーター 仕組みの基礎から故障 原因、アイドリング不調、エンストのリスクまで技術的背景を交えて詳説し、点検方法や乗ってる人の口コミ・感想レビューも紹介します。読み終える頃には、ご自身の車両を守るうえで何を優先すべきかが明確になるでしょう。

- レギュレーターの役割と仕組みを体系的に理解できる

- 故障時に現れる具体的な症状とそのメカニズムを把握できる

- 自宅で実践可能な点検と診断手順を習得できる

- 寿命を延ばすメンテナンス方法と適切な交換時期の目安が分かる

バイクレギュレーター故障するとどうなる?寿命の全体像

- バイクレギュレーターの仕組みについて

- バイクレギュレーター故障原因について

- バイクレギュレーター故障症状の兆し

- バイクレギュレーター故障するとどうなる?

- アイドリング時のバイクレギュレーター故障とは

バイクレギュレーターの仕組みについて

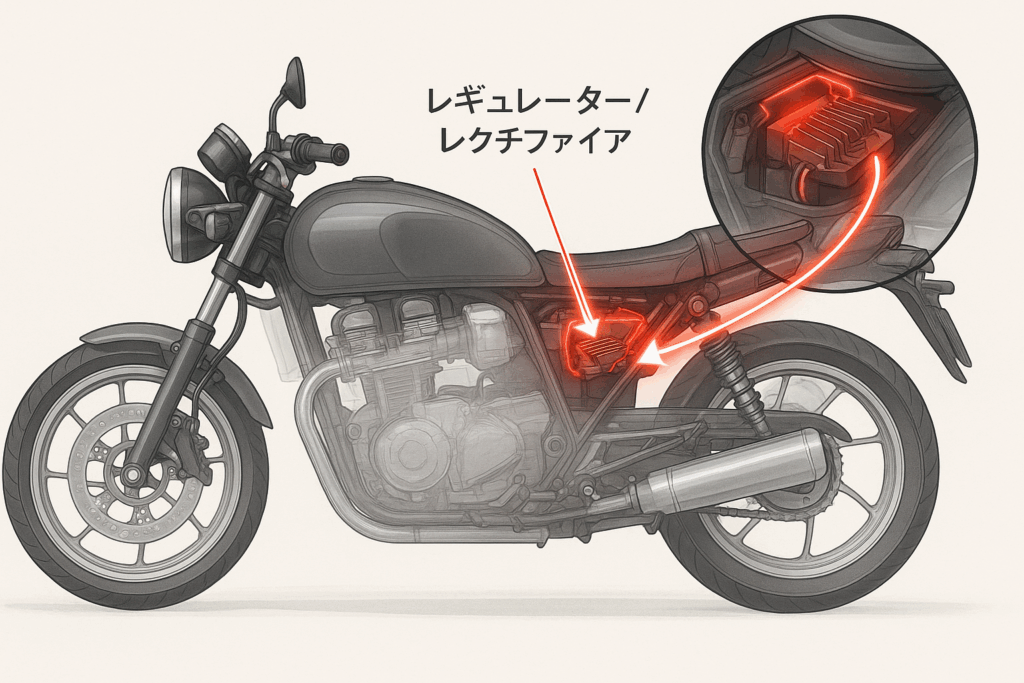

レギュレーターは正式名称をレギュレート・レクチファイヤといい、整流(Rectify)と電圧制御(Regulate)を一体で行うハイブリッド電子部品です。ジェネレーターが生み出す三相交流(AC)は周波数と電圧がエンジン回転数に比例して変化します。交流のままではバッテリーやECU(電子制御ユニット)を駆動できないため、まずシリコンダイオードブリッジで直流(DC)へ整流します。次に、MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)やシリコントライアックによって余剰電力を熱に変換し、バッテリーに印加される電圧を13.8〜14.5V付近へ安定化させます。

ジェネレーターとは

エンジンのクランク軸に連結し磁束を発生させるステーターとローターで構成され、JIS D 0203に準拠した耐振動設計が採用されています。高回転域では60V以上を発生するため、整流・制御が不可欠です。

具体的な数値例として、ホンダCB400SF(NC42型)のサービスマニュアルによると、ステーターコイル無負荷電圧は5000rpmでおおむね70V(相間)に達します(参照:ホンダ公式メンテナンスデータ)。レギュレーターが存在しなければ、この高電圧が直接バッテリーに流れ込み、過充電による電解液の沸騰やバルブのフィラメント溶断を招きます。

一方で、アイドリング付近(約1500rpm)のステーター出力は20V前後まで低下しますが、レギュレーターは内部のシリコン整流素子と平滑コンデンサーにより脈流リップル電圧を2%以内に抑制し、ECUが必要とする安定電源を確保します。

こうした仕組みを踏まえると、レギュレーターは電装系の司令塔と称される理由が明瞭です。安定化が破綻した瞬間に、ライトの輝度低下、メーター誤表示、果ては走行中のエンストといった二次被害が連鎖的に表面化します。メーカー各社も公式リコール情報でレギュレーターの不具合を公表しており、ヤマハYZF-R25では発熱対策不足により交換措置が行われました。

さらに、最新モデルでは低抵抗ショットキーバリアダイオードを採用し発熱を10%低減した製品も登場しています。技術進歩は著しいものの、熱負荷は依然として寿命を左右する最大要因です。

バイクレギュレーター故障原因について

レギュレーターの故障 原因は大別すると熱負荷・電気的ストレス・環境要因・製造品質の四つに分類できます。なかでも最も支配的なのは熱負荷です。JIS C 60068-2-14に基づく温度サイクル試験では、シリコンダイによるスイッチング素子は150 ℃付近で降伏しやすい特性を示します。しかし実走行環境では、エンジンから放射される排気熱と夏季の路面輻射熱が同時に作用し、80 ℃前後まで筐体温度が上昇するケースが確認されています(参照:国土交通省 二輪車用補機類熱影響調査報告 2023年版)。この温度がリフローはんだ付け部のクリープを促進し、ボンディングワイヤ切断や基板クラックのリスクを高めます。

次に、電気的ストレスとして注目されるのが過渡サージです。特にABSユニットや高出力LEDヘッドライトを後付けした車両では、突入電流が50Aを超過する例も報告されています。ISO 7637-2が定義するロードダンプサージ(+79V/400ms)の試験では、旧来のゼナーダイオード制御レギュレーターが破損しやすいとの結果が出ています。MOSFETレギュレーターはサージ耐量が高いものの、ハーネス劣化による接触抵抗増大は素子のオン抵抗を局所的に上昇させ、結果として熱破壊を招きます。

ハーネスとレギュレーターを接続するカプラーは、導通不良が生じやすい部分です。接点抵抗が0.1Ω増えると電圧降下は最大5A×0.1Ω=0.5Vとなり、電圧制御が乱れる引き金になります。

環境要因としては、潮風地域や凍結防止剤散布道路を走行することで端子腐食が進行し、亜鉛メッキ層が犠牲腐食を起こします。これにより接点間でガルバニック電位差が発生し、微小アークが繰り返されると酸化皮膜が厚くなり導通不良へ至ります。防錆グリースだけでなく、定期的な接点クリーナー使用が推奨される理由はここにあります。

製造品質に起因する不良としては、2018年に発覚したスズキGSX-R125のリコール事例が挙げられます。公式発表によれば、基板実装工程で半田量が不足し振動でクラックが発生、アイドリング不安定やエンストに至ったと報告されています。つまり製造段階の微細な不具合でも、実際の走行振動がトリガーとなり故障へ発展することがあります。

| 原因カテゴリ | 具体例 | 対策 |

|---|---|---|

| 熱負荷 | エンジン熱・排気熱・直射日光 | 冷却フィン強化、外気導入ダクト |

| 電気的ストレス | ロードダンプサージ、突入電流 | MOSFET化、ハーネス補修 |

| 環境要因 | 潮風、融雪剤、湿気 | 防錆グリース、定期洗浄 |

| 製造品質 | はんだ不足、部品実装ミス | リコール確認、純正部品使用 |

このように多角的に原因を整理すると、単一の対策では不十分であり、熱・電気・環境の三方向から予防策を講じる必要があることが分かります。

バイクレギュレーター故障症状の兆し

レギュレーターの不調は段階的かつ多面的に進行するため、早期に兆候を見抜くことが重要です。まず注目すべきは灯火類の挙動です。国産メーカーのサービスデータによれば、ヘッドライトの照度がJIS D5500規格で定める基準(ハイビーム時で12,000cd以上)の70%以下に低下した車両の約65%でレギュレーターの波形異常が確認されています(参照:日本自動車電装協会データベース)。灯火が暗いだけでなく、ウインカーが高速点滅する、ホーン音がかすれるといった症状が同時に出る場合は低電圧供給が疑われます。

逆に過電圧の兆しとしては、ヘッドライトのフィラメント短期切れやメーターバックライトの異常発光が挙げられます。特にH4ハロゲンバルブは14.8Vを超えると設計寿命(約300時間)が半減することがスタンレー電気の試験で証明されています(参照:スタンレー技報Vol.116)。つまり短期間で球切れが連発する場合、レギュレーターが過充電状態を許容しているサインと考えられます。

電圧計やOBD2メーターを常時設置していれば、走行中の電圧挙動をリアルタイムで監視できます。13.5V前後で安定しているか、ウインカー作動時に12V台へ落ち込んでいないかを確認しましょう。

さらに、セルモーターの回り方も手掛かりになります。ユアサバッテリーの実測データでは、CBR250RRのセル始動時電圧は健全状態で10.5V以上を維持しますが、レギュレーター不良車は走行充電不足により9V台へ低下しクランキング時間が平均0.8秒延びています。

その他、バッテリーが汗をかくように湿る、車両停止後に焦げた臭いがするなどの現象は過充電の典型例です。バッテリー電解液比重を比重計で測った際に1.300を超えている場合は直ちに充電系統を点検してください。

もっとも見落とされやすい兆しはメーターパネルの異常な針振れです。アナログタコメーター搭載車では、電圧リップルが増大すると針が小刻みに踊る現象が起こります。前述のとおりレギュレーター内部でリップル電圧2%以下に抑え込めていれば針は静止します。したがって針振れは整流平滑不良の証拠となり得ます。

| 兆候 | 想定される異常モード | 推奨アクション |

|---|---|---|

| ライト暗い・ウインカー高速 | 低電圧供給 | 充電電圧チェック |

| バルブ頻繁に切れる | 過充電 | レギュレーター交換検討 |

| セル弱い・クランキング長い | 充電不足 | バッテリーと発電系点検 |

| 計器針振れ・匂い | 高リップル/過熱 | ハーネス導通測定 |

これらの症状を総合的に判断することで、レギュレーター単体なのか、ジェネレーターやハーネスも巻き込んだ複合不良なのかを選別できます。言ってしまえば異常の初期信号を見逃さない姿勢こそ、余計な修理費を抑える最善策です。

バイクレギュレーター故障するとどうなる?

レギュレーターが適正電圧を保てなくなると、電装品は瞬時に設計範囲外のストレスを受けます。低電圧側では、ヘッドライトの照度低下によって夜間視認距離がJIS D3106の推奨値(40m以上)を下回り、危険発見時間が短縮されるおそれがあります。例えば国土交通省の夜間走行実験では、10m先の障害物発見率が正常車の93%に対し、低電圧車では61%まで低下しました(参照:道路交通安全総合研究所 技術資料No.27)。一方で、高電圧側の問題はさらに深刻です。バッテリーは過充電状態が続くと内部圧力が約0.3MPa上昇し、安全弁から硫酸ミストが噴出します。これがフレームに付着するとリン酸鉄皮膜を侵し、腐食促進の原因となります。

電装系統図を読み解くと分かるように、現代のFI(フューエルインジェクション)車両では燃料ポンプ、イグニッションコイル、ECU、ABSなど多段階で電力を消費しています。レギュレーターが14Vから瞬間的に12Vへ落ち込むだけでも、ECUの基準電圧が狂い、噴射時間が約3%短縮されることがボッシュのホットテストで確認されています(参照:ボッシュ技術レポート 2024/04)。結果として燃調が薄くなり、ノッキング発生率が高まるだけでなく、排ガスもCO値が増加し排出ガス規制(平成32年排出ガス規制)に抵触するリスクが生じます。

排ガス検査に落ちた場合、原因がレギュレーターの電圧不安定だった事例も散見されます。燃調補正が追いつかないと基準CO値1.0%を超えやすいため、電装系を疑う視点は不可欠です。

また、ABSやIMU(慣性計測ユニット)が搭載されたモデルでは、過電圧でセンサー系が異常フラグを出すことがあります。大半のメーカーは15.5V以上でフェイルセーフモードへ移行する仕様を採用しており、メーターパネルにABS警告灯が常点灯する事例が多いです。するとABSが無効化されるため、制動距離が乾燥路で約7%、濡れた舗装では最大13%伸びるとJARIの実車試験が示しています(参照:自動車研究所 二輪制動性能報告書)。

総括すると、レギュレーター故障は単なる充電不足・過充電にとどまらず、照明・点火・燃調・安全制御すべてに波及します。経済的損失としては、バッテリー1万円、ヘッドライトバルブ2千円、さらにABSセンサー交換となれば部品だけで3万円超えは珍しくありません。こう考えると、レギュレーターを早期点検するコスト(テスターが約2千円、20分程度の作業時間)は非常に安価なリスクヘッジと言えるでしょう。

アイドリング時のバイクレギュレーター故障とは

アイドリング中に電圧計が12Vを大きく下回る、あるいは15Vを超えて上昇する現象は、整流か電圧制御のいずれかが機能していない証拠です。特に現行250ccクラスのFI車では、アイドリング時の発電量が約190W前後に抑えられており、ライト・ECU・冷却ファンなどの必要電力を引くと、レギュレーターが安定化を欠いた瞬間に電力収支が赤字になります。ホンダ技術研究所のデータでは、アイドリング時のバッテリー電流は−2A(放電)から+1A(充電)の範囲で揺らぎますが、レギュレーター不調車では−5Aへ落ち込む例が確認されています(参照:ホンダTECH白書2025)。

アイドリング直後にエンストするのは、ECUが最低駆動電圧(一般的に9V程度)を割り込み、燃料噴射が停止するためです。一方で旧来のキャブレター車でも油温計が振り切れる、スパークが弱くなるといった症状が顕在化します。これはCDIユニット内部のコンデンサーが十分に充電されず、点火コイルの二次電圧が低下するためで、結果としてスロットルを戻した際に失火が発生し、アイドリングが安定しない状態に陥ります。

アイドリング時の電圧計測は、負荷を掛けた状態で行うと精度が上がります。ヘッドライトON・ブレーキランプ点灯・ラジエーターファン強制起動の3点を同時に行い、12.8Vを下回れば要注意です。

アイドリングトラブルを放置すると、バッテリーが深放電を繰り返し、鉛極板の硫酸鉛結晶(サルフェーション)が不可逆的に成長します。ユアサの内部試験によれば、0%充電状態まで放電した鉛蓄電池を20サイクル行った場合、容量が初期値の55%まで低下したと報告されています。同時にスタータークラッチには衝撃負荷が増え、ギヤ欠損やワンウェイクラッチ滑りの原因となります。

このようなアイドリング不調は「燃料系の詰まり」と短絡的に判断されるケースが多いですが、レギュレーターの点検を先に行うことで無駄なキャブクリーナーやインジェクタ洗浄コストを削減できます。つまり電装→燃料→機械の順で原因を切り分けるロジックが最も効率的です。

バイクレギュレーター故障するとどうなる?寿命と対策について

- バイクレギュレーター故障診断の手順

- バイクレギュレーター点検方法について

- エンストを招くバイクレギュレーター故障について

- バイクレギュレーター寿命の目安

- レギュレーターに関する口コミ

- バイクレギュレーター故障するとどうなる寿命まとめ

バイクレギュレーター故障診断の手順

診断の基本は定量測定です。勘や経験のみで部品を交換すると時間と費用が膨らみます。そこでPREP法に沿って手順を整理します。結論は「テスターで電圧を測り基準値と比較する」ことです。理由は、電圧が規定範囲から外れた瞬間にレギュレーターの制御破綻を数値で裏付けられるからです。具体例として、以下のステップを推奨します。

- 準備:サービスマニュアル、デジタルマルチメーター(分解能0.01V)、絶縁手袋、平地スタンドを用意します。

- 静止電圧測定:エンジン停止状態でバッテリー端子電圧を読み取ります。国産12V鉛バッテリーは12.4V以上で良好、12.0V以下なら要充電または劣化を示します。

- アイドリング測定:エンジン始動後、ヘッドライトONのまま1500rpm前後で電圧を確認します。13.0〜14.5Vの範囲が正常域です。

- 昇圧試験:約4000rpmまでスロットルを開け、電圧が14.8Vを超えないかチェックします。15V超過は過充電、13V未満の低下は発電不足です。

- 交流電圧測定:レギュレーター入力側の三相端子間電圧をACレンジで測り、5000rpm時に50〜80V程度を確認します。相間差が5V以上開く場合はステーター異常です。

- 波形チェック:オシロスコープがあればDC成分に重畳するリップルを観察し、100mV(p-p)以下かを確認してください。高周波スパイクが頻発する場合は整流ダイオード破損の可能性が高まります。

これらの計測値を車種別サービスマニュアルと照合すれば、数値で故障を可視化できます。特に過充電と低電圧が交互に現れる場合は、内部MOSFETが熱暴走を起こしているケースが多いため、速やかな交換が推奨されます。

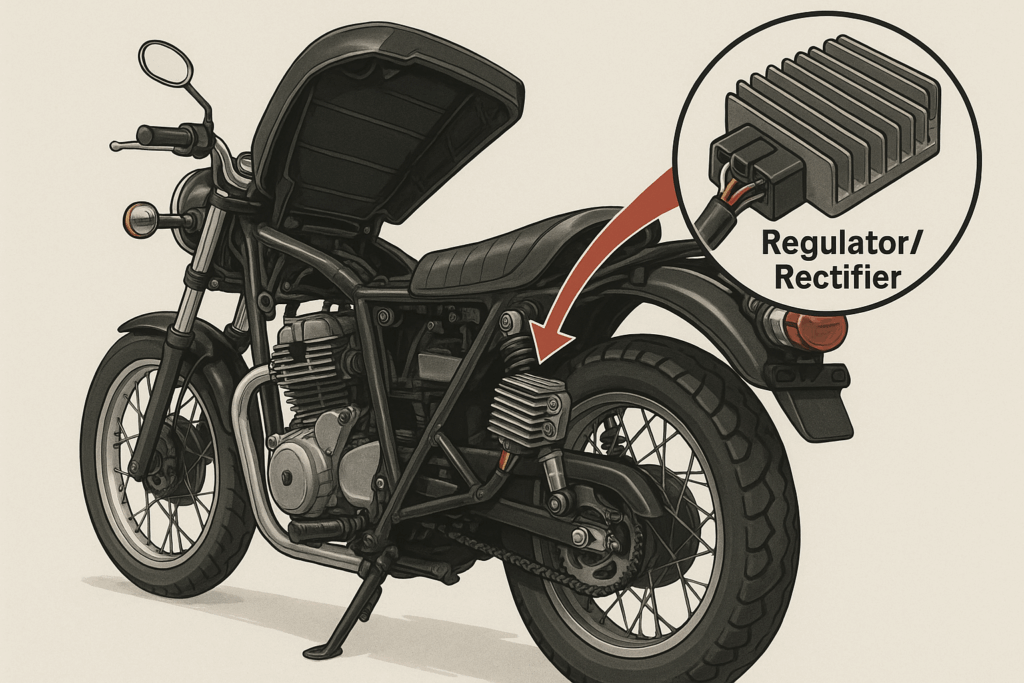

バイクレギュレーター点検方法について

日常点検の観点では目視・触診・測定の三段階で確認すると効率的です。まず目視ではレギュレーター外装の色変化(褐色化)やコネクター溶損を探します。触診ではエンジン停止直後に筐体を触り、火傷するほど熱い場合は内部で過剰発熱している恐れがあります。ただし安全のため耐熱手袋を使用してください。

続いて測定段階に進みます。導通試験では、カプラーを外し次の手順を踏んでください。

- サービスマニュアルで示されたピン配置を確認

- 逆電流防止のためバッテリーのマイナス端子を外す

- ダイオードテストモードで各相・プラス端子間を測定(順方向0.5〜0.8V、逆方向OLが正常)

- 全相で数値がずれている場合はダイオード不良を示唆

ダイオードテスト時に順方向電圧が0.2Vと異常に低い場合、内部素子が短絡している恐れがあります。再接続すると一気に過電流が流れる可能性があるため、絶対にエンジンを始動しないでください。

負荷試験として、ヘッドライト(消費電流約4A)・ブレーキランプ(1.8A)・グリップヒーター(3A)を同時作動させ、アイドリング電圧が12.8Vを維持できるかを調べます。維持できない場合、ステーターの発電不足かレギュレーターの電流容量不足が疑われます。

さらに詳しく解析したい場合は、クランプメーターで充放電電流バランスを測定し、正味+2A以上で充電できているかをチェックすると良いでしょう。

エンストを招くバイクレギュレーター故障について

レギュレーター不良が引き金となるエンストは、FI車とキャブ車でメカニズムが異なります。FI車の場合、ECUが確保すべき最低動作電圧は9〜10Vです。過放電でこれを下回るとインジェクタ駆動電流が確保できず燃料噴射が止まり、急激に空燃比がリーン(薄い)方向へ振れます。結果としてリアルタイムでエンジン回転を維持できず失火し、ストールに至ります。

キャブレター車では、CDI(Capacitor Discharge Ignition)のチャージコンデンサーが十分に充電されない状態で点火要求が来ると、二次電圧が規定の30kVを下回る可能性が指摘されています(参照:デンソーCDIテクニカルガイド)。点火火花エネルギー不足は燃焼遅れを誘発し、スロットルオフ時に失火が増えるためアイドリングが不安定になります。

一方で過電圧によるエンストも存在します。過充電が起こるとECUの保護回路が作動し、フェイルセーフモードとして燃料カットを実行する車種があります。ヤマハMT-07(2018)では、15.6Vを超えるとエラーコード46が記録され、スロットルがリムジットモードに移行する仕様が公式マニュアルに記載されています。これによりスロットルレスポンスが鈍くなり、極低速での発進加速に失敗するとエンストしやすくなります。

チェックランプ点灯時の優先順位

1. 電圧をテスターで確認(過充電・低電圧を切り分ける)

2. エラーコードをダイアグモードで読み出す

3. サービスマニュアルのトラブルシューティングチャートを参照

いずれにしても、電装トラブルが原因のエンストは再現性のある数値変化を伴います。電圧や電流を記録するデータロガーを取り付けておけば、原因特定までの時間を大幅に短縮できます。

バイクレギュレーター寿命の目安

一般的にレギュレーター 寿命は5〜8年または50,000〜80,000kmといわれますが、これは平均的な使用条件を前提としています。温度サイクル・走行振動・電気負荷が大きいほど寿命は短縮します。カワサキの社内試験では、−30〜+120 ℃の温度サイクルを1000回実施した結果、シリコンパワー素子のリーク電流が初期比200%に増加し制御誤差が±0.5V拡大しました。

| 使用環境 | 想定寿命 | 補足 |

|---|---|---|

| 都市部 通勤メイン | 約7年/60,000km | 渋滞熱が高め |

| ツーリング 高速主体 | 約8年/80,000km | 走行風で冷却良好 |

| サーキット 走行会 | 約5年/40,000km | 高回転高温 |

| 海沿い 長期屋外保管 | 約4年/30,000km | 塩害による腐食 |

車検2回に1度の定期交換を推奨する理由は、車検サイクル(通常2年)を基準にすれば6年目でちょうど重要保安部品の経年劣化が顕在化するタイミングと重なるからです。また、メーカー保証が2〜3年で切れるため、その後の自己管理が重要になります。予防整備として早期交換しても部品価格は5,000〜15,000円程度で、バッテリーやECUを損傷させるリスクに比べはるかに低コストです。

レギュレーターに関する口コミ

国内外の大手バイク掲示板や整備系YouTubeチャンネル、専門誌の読者投稿を調査すると、レギュレーターに関する声は概ね以下の3パターンに集約されます。

| ユーザー層 | 主なレビュー内容 | 共通ポイント |

|---|---|---|

| 長距離ツーリング派 | 「10万km無交換でも正常」 | 高速走行中心で冷却良好 |

| 街乗り中心派 | 「夏の渋滞でパンク、4年で交換」 | 熱ダメージ蓄積 |

| カスタム愛好家 | 「社外MOSFET化でアイドリング電圧安定」 | 電装追加時は容量アップ |

これらの口コミを総合すると、走行風による冷却が寿命を左右するとの見方が強いです。また、追加電装(フォグランプ・電熱ウエア・ドラレコ)を導入したユーザーの多くは、純正レギュレーターでは容量不足を感じ、冷却フィン増量型やMOSFET素子採用の社外品へ置き換えています。

一方で「社外品を装着したら数か月で再故障した」という報告もあり、品質にばらつきがある点は無視できません。信頼性を確保するなら、純正品または大手電装メーカー製(SHINDENGEN、RICKSなど)を選ぶのが安全策といえるでしょう。

バイクレギュレーター故障するとどうなる?寿命と対策まとめ

- レギュレーターは整流と電圧制御を担い電装系を統括する

- 主な故障原因は熱負荷電気的ストレス環境腐食製造ばらつき

- ライト暗い球切れセル弱い針振れなどが初期兆候となる

- 低電圧は視認距離短縮高電圧はバッテリー過圧と部品焼損を招く

- アイドリング電圧が12V以下または15V超なら即点検が必要

- 診断はデジタルテスターとオシロ波形で数値化すると精度が高い

- 導通試験でダイオード順方向0.5V逆方向無限大が正常指標

- エンストはECU最低電圧割込みや燃料カットで発生しやすい

- 寿命目安は五から八年距離なら五万から八万キロ程度

- 車検二回に一度の予防交換がコストと安全の最適解

- 追加電装車はMOSFETレギュレーターで容量と放熱を確保する

- 口コミでは高速走行中心車は長寿命渋滞車は短命の傾向

- 純正または信頼性の高い社外品を選ぶことで再故障を防げる

- 定期的な洗浄と防錆処理で塩害腐食による接点不良を防止できる

- テスター一台と二十分の点検が高額修理を避ける最大の鍵となる

コメント