バイク 卒 検一発アウトとは? 気をつけることのポイントについて調べている方に向け、卒業検定における即時失格(いわゆる一発アウト)の具体例や、減点項目の全体像、検定中止を避けるための実務的な対策を体系的にまとめます。本記事では、クランク課題での足つきやスラロームでの減点基準、足つき減点の判定条件、全減点項目の内訳、一般的に言及される落ちる確率の傾向、試験前の準備方法、検定後に役立つ追加情報、さらに口コミや感想レビューから得られる注意点まで幅広く網羅します。すべての情報は、教習所の公式資料や信頼できる外部解説、公的機関の交通安全情報など、信頼性の高い情報源を基に整理しています。

- 一発アウトに該当する典型事例とその背景

- 主要な減点項目と配点体系の概要

- 検定中止と言われないための具体的な運転行動

- 合格に近づくための事前準備と公的リソース

バイク卒検合格率はどのくらい?一回目でどのくらい合格できるものか解説

バイク卒 検一発アウトとは? 気をつけることと主な失格原因

- バイク卒 検一発アウトの代表的例

- クランクでの足つきの失敗条件

- スラロームでの減点の基準と注意点

- 足つきの減点の対象場面

- 減点項目の一覧と重要度

バイク卒 検一発アウトの代表的例

二輪車の卒業検定は、原則として100点からの減点方式で進行しますが、特定の重大違反や危険行為に該当した場合、減点を経ずにその場で検定中止(即時失格)となります。これは全国的に共通する教習基準(出典:警察庁「指定自動車教習所における教習の標準」)においても明示されており、安全性と法令遵守の観点から非常に厳格に運用されています。

公表されている教習所の検定基準や民間保険会社の交通安全記事(例:武蔵境自動車教習所、イツヤドライビングスクール、チューリッヒ保険公式メディア)によれば、代表的な一発アウト事例には以下が含まれます。

| 分類 | 代表例 | 補足 |

|---|---|---|

| 一発アウトの例 | 転倒、パイロン衝突、急制動の停止線越え、一時不停止、踏切内エンスト | いずれも安全性に直結し、重大事故につながる可能性が高い |

| 大きな減点の例 | 徐行違反、著しいふらつき | 公的安全基準に抵触しうる挙動であり、累積すると不合格圏内に |

| 小さな減点の例 | 安全不確認、合図不履行、運転姿勢不良 | 単独では軽微でも、積み重なると合格点割れのリスク |

特に交通ルール違反に関する行為は、公道走行時の危険度が高いため最も厳格に評価されます。例えば、道路交通法第43条で定められる「一時停止義務」や、同法第38条に規定される「横断歩道における歩行者優先義務」は、検定中であっても遵守必須です(出典:e-Gov法令検索「道路交通法」)。これらの不履行は、教習所が作成する採点表において「危険行為」として即時失格に分類される傾向があります。

横断歩道や一時停止線での確認不足は、見通しが良い場合でも失格対象になることがあります。警察庁の公式資料(警察庁 横断歩道のルール)でも、接近時には減速と停止の準備が義務付けられていると明記されています。

また、踏切内でのエンストは、鉄道運行に重大な支障を及ぼす危険行為とされ、教習所の検定規定でも即時失格とされています。これは国土交通省や鉄道事業者の安全基準とも一致しており、検定中でも実際の公道同様の安全配慮が求められます。

こうした一発アウト項目は、受験者が技能的には問題なく走行できていても、一度のミスで全てが無効になるという特性があります。そのため、技能面の練習と同等かそれ以上に、「やってはいけない行動」を明確に把握し、意識下で常に避ける運転習慣を身につけることが重要です。

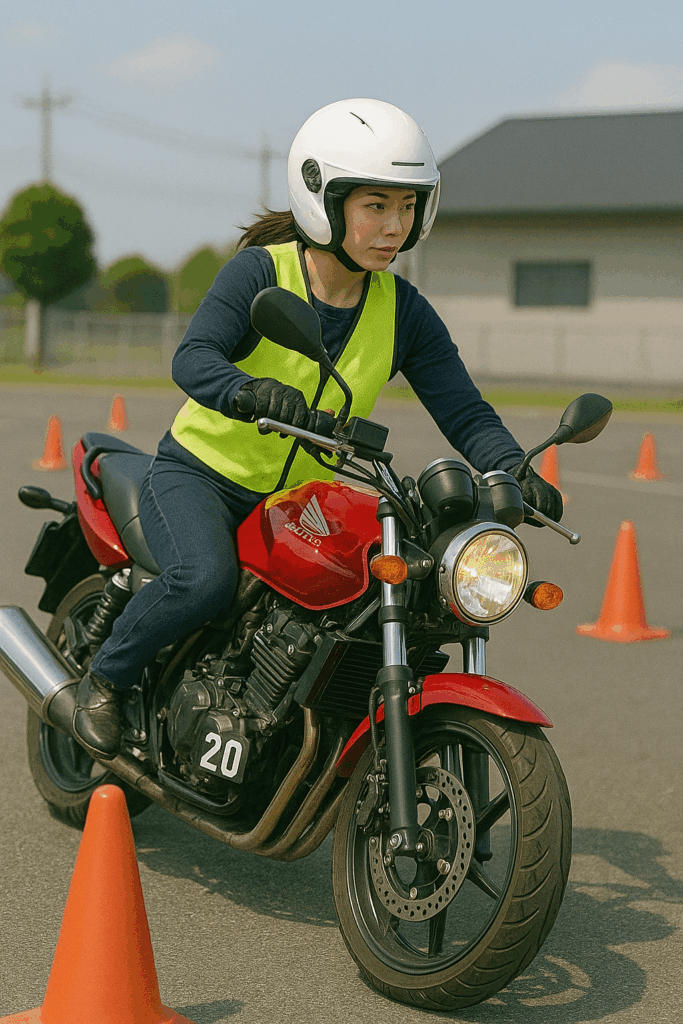

クランクでの足つきの失敗条件

クランクは、卒業検定の中でも低速走行技術と車体コントロール能力が集中的に評価されるセクションです。教習所が公表している検定基準(例:イツヤドライビングスクール)によると、課題中に足を地面につく行為(足つき)やパイロンへの接触、進路を維持できず通過不能となる停止などは、重大な減点、または即時中止理由に該当する場合があります。

クランクで足つきが失格や大減点となる理由は、バランス保持能力や低速制御力が不足していると判断されるためです。道路交通法上は明確な「足つき禁止」規定は存在しませんが(出典:道路交通法)、検定はあくまで「公道での安全運転が可能か」を評価する技能試験であり、クランクのような狭路で足をつくことは安全面での不安要素として扱われます。

また、教習所の実務運用では、足つきが単発であっても大幅減点となるケースと、2回以上で失格となるケースがあります。例えば、武蔵境自動車教習所の案内では「足つき1回は減点、複数回は失格」といった運用例が確認できます。このように基準は施設ごとに異なるため、受験前に所属教習所の公式資料や掲示板で必ず確認しておく必要があります。

クランク通過のための基本技術

- 目線の先行:車体の進行方向や出口側を常に視認し、近距離の障害物だけを見ない。

- 半クラッチの活用:クラッチを完全につなげず、エンジン回転差で速度を微調整する。

- リアブレーキの併用:前輪ブレーキではなく後輪ブレーキで微速調整を行い、前後バランスを安定させる。

- 車体の適度な傾き:内側へ車体を傾け、ハンドル操作と体重移動で曲がる。

この課題で特に注意すべきは、入口の進入速度とギア選択です。一般的には2速ではなく1速で進入し、回転数をやや高めに保ちながら半クラッチとリアブレーキで微速を維持する方法が推奨されます(出典:イツヤドライビングスクール)。速度が速すぎると内輪差の制御が難しく、遅すぎるとバランスを崩しやすくなります。

加えて、体幹の安定も重要です。肩や腕に過度な力が入ると、微妙なハンドル操作が困難になり、パイロン接触や足つきのリスクが高まります。そのため、上半身は脱力し、下半身で車体を支える姿勢を意識すると安定性が向上します。

なお、教習所によってはクランク通過時に「外側の足をステップから外す行為」も減点対象となる場合があります。これは、課題中の安定姿勢保持義務違反として扱われるためです。受験前には、クランクでの姿勢保持と足つきに関する減点基準を、所属教習所の指導員や配布資料で確認することが不可欠です。

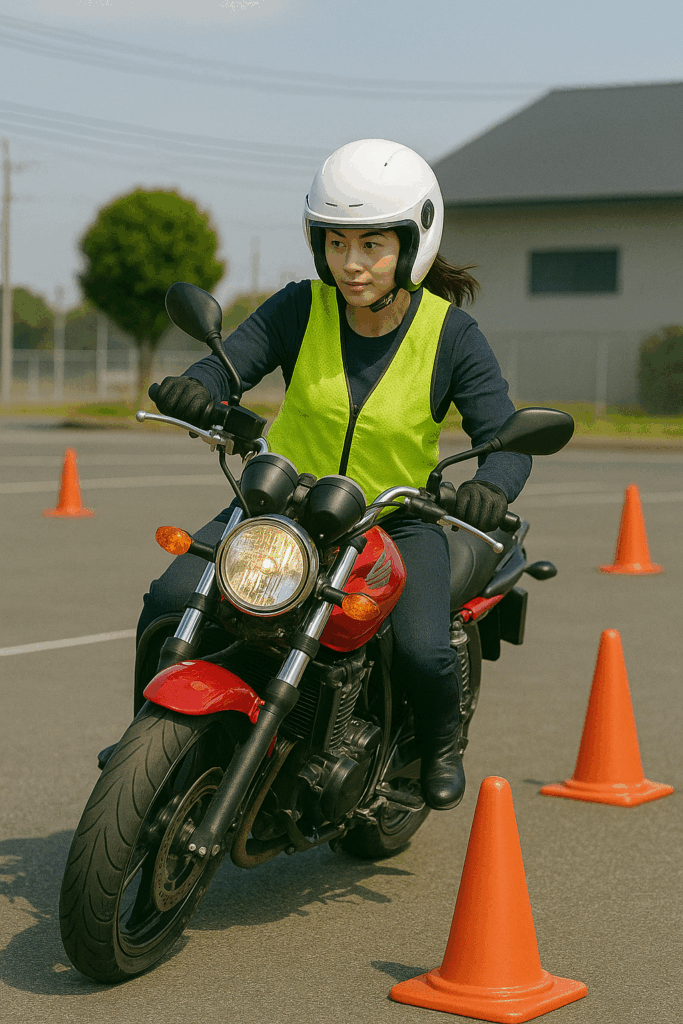

スラロームでの減点の基準と注意点

スラローム課題は、卒業検定においてバイクの加減速コントロールと車体操作の総合力を評価する重要なセクションです。教習所の公開資料(例:イツヤドライビングスクール、上池自動車学校ブログ)では、スラロームの評価基準として、所定タイム内の通過、安全確認、パイロン接触回避、正しい進入ラインなどが明記されています。

具体的な減点要素としては、次のようなものがあります。

- パイロン接触:接触1回で大幅減点、複数回または転倒で即時中止の可能性。

- タイムオーバー:一般的に男性は7秒、女性は8秒が基準(教習所による差あり)。1秒超過ごとに減点。

- 危険行為:急ハンドル、急加速による不安定走行、進路逸脱など。

- 安全確認不足:進入前後の左右後方確認を怠った場合の減点。

なぜタイムが設定されているかというと、スラロームは単なるジグザグ走行ではなく、車体を的確に傾け、加減速を使い分けながらスムーズに抜ける能力を試すための課題だからです。タイムが遅すぎる場合、バイクの取り回しに不安があると判断され、加点ではなく減点対象となります。一方で、タイムを縮めようとして安全確認を怠ると、こちらも減点が重なり不合格につながります。

複数の教習所の資料によると(例:ONSドライビングスクール)、安全確認の減点は累積しやすいため、スラロームではタイムだけでなく安全確認の確実性も重視する必要があります。

安定して通過するための技術的ポイントは以下の通りです。

- 先行目線:パイロン直前ではなく、常に1〜2個先のパイロン位置を視認。

- メリハリのある加減速:進入時は適度に加速し、旋回中はスロットルを戻して減速、立ち上がりで再加速。

- 荷重移動:上半身と下半身のバランスを活かし、旋回方向に車体を倒す。腰を少し内側に入れるとスムーズ。

- クラッチとブレーキの使い分け:微速調整時は半クラッチ+リアブレーキ、加速時はスロットルを活かす。

特に注意すべきは、スラローム進入前の姿勢作りです。前課題からのアプローチ速度が速すぎると最初の旋回で大きく外に膨らみ、タイムや安定性が損なわれます。逆に遅すぎると、必要以上にハンドルを切らなければならず、ふらつきや足つきのリスクが増します。

また、パイロン接触に関しては「軽く触れた」場合も減点対象となる運用が多く見られます(出典:武蔵境自動車教習所)。そのため、狭いラインを無理に攻めるより、やや大きめのライン取りで安定重視する方が合格率は高まります。

豆知識:教習所によってはスラロームのタイム計測を「スタート合図から前輪通過まで」と定義する場合と、「後輪通過まで」と定義する場合があり、この差が0.3〜0.5秒程度のタイム差を生みます。事前に確認すると戦略が立てやすくなります。

総じて、スラロームは「速さ」と「安全性」のバランスが重要です。どちらか一方に偏ると減点が増えるため、試験直前には指定タイムを意識した走行練習と、安全確認のルーティン化を組み合わせることが推奨されます。

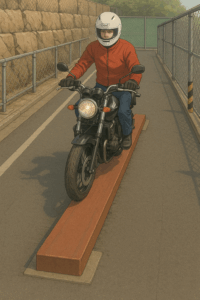

足つきの減点の対象場面

卒業検定における「足つき」の評価は、課題や状況によって大きく異なります。教習所の公開資料(例:上池自動車学校ブログ)によると、足つきは必ずしも即不合格(検定中止)になるわけではありませんが、条件によっては重大な減点要因または一発アウトにつながる場合があります。

特に減点が大きくなるケースは次のような場面です。

- 一本橋通過中の足つき:一本橋は低速でのバランス維持が試される課題であり、途中で足を地面につけた場合は「課題不成立」として10点以上の減点となる場合があります。

- スラローム走行中の足つき:安定性不足と判断され、大幅減点や失格につながることがあります。

- クランクやS字走行中の足つき:進路保持能力不足とみなされるため、重大減点対象です。

- 急制動直後の足つき:通常の挙動ですが、制動動作が完了する前に足をつくと評価が下がる場合があります。

逆に、足つきが評価に影響しにくいケースも存在します。例えば、信号待ちや停止線での停止時、左右確認のための足つきは通常の安全運転行動として認められています。ただし、この際も姿勢や停止位置、ウインカーの消灯など別の要素で減点される可能性があるため油断はできません。

足つきは「バランス崩れ」の証拠とみなされやすいため、課題中は避けるのが基本方針です。特に一本橋では「落下」と同等の扱いを受けることが多く、失点が合格点を大きく圧迫します。

足つきを防ぐための技術的ポイントは以下の通りです。

- 視線の先行:近くを見すぎるとふらつきや足つきのリスクが増します。一本橋では遠くの出口を注視することが安定性向上につながります。

- 半クラッチとリアブレーキの併用:速度調整を繊細に行うことで車体の安定を維持できます。

- 上半身の脱力:腕や肩に力が入りすぎるとハンドル操作がぎこちなくなり、バランスを崩しやすくなります。

- 事前の姿勢づくり:課題進入前にシート上での座り位置を安定させ、左右の膝でタンクを軽くホールドします。

実際の減点配点は教習所によって異なりますが、全国的に一本橋・スラローム・クランクなど「課題中の足つき」は5〜20点程度の減点幅で運用されている例が多く報告されています(出典:武蔵境自動車教習所、イツヤドライビングスクール)。

また、転倒を避けるためにやむを得ず足をつくことは、重大事故防止の観点からは望ましい行動とされますが、検定の採点上は「課題失敗」として減点対象となるため、練習段階で十分な低速安定性を養うことが重要です。

補足:足つきに関する評価基準は「技能検定員教本」に記載されており、教習所の指導員もこの基準に基づいて採点します。最新版は警察庁通達(指定自動車教習所関連)に反映されるため、最新情報の確認が有効です。

減点項目の一覧と重要度

卒業検定は全国的に「100点満点からの減点方式」で採点され、70点以上が合格基準とされています(出典:イツヤドライビングスクール、武蔵境自動車教習所)。このため、一発アウトになる行為を避けることはもちろん、累積で合格点を下回らないよう、各減点項目の内容と重要度を把握しておくことが不可欠です。

主な減点項目は以下のように分類されます。

| 減点分類 | 代表的な行為 | 減点幅の目安 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 重大減点(10〜20点) | 課題失敗(一本橋落下、パイロン接触)、安全不確認(大幅な見落とし) | 10〜20点 | 2〜3回で不合格に直結 |

| 中程度減点(5〜10点) | 指定速度違反(大きな超過や不足)、ウインカー操作の遅れ | 5〜10点 | 積み重なると危険 |

| 軽微減点(1〜5点) | 姿勢不良、軽度のライン逸脱、発進時のもたつき | 1〜5点 | 軽視すると累積で失格圏内 |

特に注意すべきは安全確認不足です。安全確認は停止線や横断歩道だけでなく、右左折時や進路変更時にも必要であり、教習所資料では「目視確認」が欠けると5点、左右両方欠けると10点減点という例も見られます(出典:上池自動車学校ブログ)。

軽微な減点でも油断は禁物。例えば1回1点の減点でも、10回繰り返せば合格ラインを割ります。課題以外の一般走行部分でも細かく採点されるため、全区間での意識が必要です。

以下は減点を防ぐための実務的チェックポイントです。

- 停止時は確実に左右後方を目視確認

- ウインカーは3秒前、または30m手前で確実に作動

- 加減速は緩やかに行い、急操作を避ける

- 課題前後での進入・退出時の安全確認を徹底

- 指定速度区間ではメーターを視認して速度維持

また、減点項目の配点は全国統一ではなく、教習所や地域警察の運用で若干の違いがあります。警察庁の「指定自動車教習所の教習の標準(通達)」には基準の概要が示されており、これを元に各教習所が検定基準を定めています(出典:警察庁通達)。

総じて、合格に向けては「大減点を回避しつつ、軽微な減点を積み重ねない」という二段構えの意識が必要です。大きな失敗はもちろん、姿勢や確認不足といった些細なミスも抑えていくことで、合格点の維持が可能になります。

バイク卒 検一発アウトとは? 気をつけることと合格のための対策

- 検定中止と言われないための心得

- 気をつけることのポイント

- 落ちる確率を下げる為の走行準備

- 卒検経験者の口コミ・感想レビュー

- バイク卒 検一発アウトとは? 気をつけることのまとめ

検定中止と言われないための心得

卒業検定における「検定中止」とは、その場で試験が打ち切られ、不合格が確定する措置のことを指します。教習所の検定基準や警察庁の指針によると、検定中止になるのは交通法規違反や安全性の著しい欠如が確認された場合です。具体的には以下の行為が代表的です。

- 一時停止の不履行(停止線を越えて停止、または全く停止しない)

- 横断歩道手前での歩行者優先義務違反

- 踏切進入時の一時停止・安全確認の不履行

- 急制動時の停止線オーバー

- 転倒や重大な接触(パイロン・縁石など)

- 明らかな危険運転(急ハンドル、進路妨害など)

これらは教習所だけでなく、警察庁や各都道府県警が公開している交通ルール解説にも明記されています(出典:警察庁 横断歩道のルール)。

止まるべき場面で確実に止まることは、検定合格のためだけでなく、公道走行における安全の基本です。停止時は必ず左右後方の安全確認を行い、歩行者や他車への配慮を優先しましょう。

また、検定中止を避けるためには、課題走行だけでなく「課題間の移動走行」でも同様に安全確認や速度管理を行う必要があります。例えば課題間での右左折時に安全確認を怠ったり、進路変更時に後方確認を省略すると、それだけで重大減点または中止対象になることがあります。

教習所の公開情報(例:イツヤドライビングスクール)では、検定員は減点項目だけでなく受検者の全体的な安全意識も観察しており、「危険を予測し、回避する姿勢」が一貫して見られるかが評価の鍵であると説明されています。

つまり、「検定中止を避ける心得」は次の3点に集約されます。

- 法令遵守を最優先(停止義務、優先義務の確実な履行)

- 全区間での安全確認(目視・ミラーの組み合わせ)

- 課題以外でも速度・進路・挙動の安定を維持

これらを確実に実践するためには、検定前に走行シミュレーションを行い、停止や確認のタイミングを身体に染み込ませておくことが効果的です。特に「確認忘れ」は緊張によって起こりやすいため、普段の練習から大げさなくらい明確に確認動作をする習慣が推奨されます。

気をつけることのポイント

卒業検定を受ける前に「何に気をつけるべきか」を体系的に把握しておくことは、合格率を大きく左右します。教習所や公的資料では、検定は単に運転技術を試すだけでなく、安全意識・交通法規の遵守姿勢を総合的に評価する場であると説明されています(出典:武蔵境自動車教習所)。

事前に把握すべき注意点は大きく以下の5つに分類できます。

- 課題走行の具体的条件:一本橋、スラローム、クランク、急制動などの各課題における通過条件・減点基準

- 安全確認の方法とタイミング:停止線、横断歩道、進路変更、右左折時など

- 速度管理の基準:指定速度区間や徐行区間での適正速度維持

- 合図の正しい出し方:方向指示器の操作タイミング(30m手前または3秒前)

- 一般走行区間の注意点:課題間の移動や発進・停止時の挙動

検定コースや課題配置は教習所によって異なるため、配布資料や掲示板で最新のコース図を確認しておくことが推奨されます。また、同じ課題でも教習所ごとに減点配点や失敗扱いの基準が異なる場合があるため、受検予定の施設の基準を把握することが重要です。

例えば、一本橋の通過時間は多くの教習所で7秒以上が合格基準とされていますが、施設によっては8秒以上や6秒以上などのバリエーションがあります。こうした条件の差を知らずに臨むと、練習時と本番でタイム感覚がズレる可能性があります。

また、気をつけるべき点には「意外な減点項目」もあります。例えば、停車後のギア操作忘れ、方向指示器の消し忘れ、停止時のクラッチ切り遅れなど、運転技術そのものよりも操作の順序や確認不足による減点が少なくありません。これらは一つ一つの減点幅は小さいものの、累積で大きく合格点を削る要因になります。

多くの教習所が推奨する事前準備法として、次のような流れが挙げられます。

- 教習最終段階で検定コースの全区間を頭に入れる

- 課題ごとのポイントを紙に書き出して復習

- 安全確認の順序(ミラー→目視)をルーティン化

- 減点リスクの高い場面を把握して重点練習

さらに、検定後の流れ(免許交付までの手続きや手数料)についても把握しておくと安心です。都道府県警の公式サイトでは、卒検合格後の免許申請方法や必要書類、手数料額が明記されています(例:神奈川県警 免許手続案内)。これにより、合格後の流れをスムーズに進めることができます。

まとめると、バイク卒検に臨む前に押さえるべき「気をつけること」は、課題条件・安全確認・速度管理・合図・一般走行の5本柱に加え、意外な減点ポイントの理解です。これらを事前に整理し、自分の弱点を明確にしたうえで練習を重ねることが、合格への近道となります。

落ちる確率を下げる為の走行準備

卒業検定の合格率は施設や時期によって異なりますが、教習所が公開する一般的な数値では70%前後という例が多く見られます(出典:武蔵境自動車教習所)。この数値は単なる平均であり、時期や天候、受検者層によって上下します。例えば、冬期や悪天候の日は路面状況の悪化や体温低下による操作感覚の鈍りで、やや合格率が下がる傾向があります。

合格率を高めるには「一発アウトを避ける」だけでなく、「累積減点を抑える」ことが不可欠です。そのためには次の3つの観点から走行準備を行う必要があります。

- 技能的準備:課題走行の精度を高める反復練習

- 確認動作の習慣化:安全確認のタイミングと方法を体で覚える

- メンタル・身体的準備:緊張のコントロールと体調管理

技能的準備

課題走行では、一本橋・スラローム・クランク・急制動の4大課題が安定してこなせることが重要です。それぞれの課題には共通する基礎技術があります。それは低速での安定走行と適切な視線移動です。半クラッチとリアブレーキを併用して速度を細かく調整し、進行方向の先を見てハンドル操作を最小限にする練習は、どの課題にも有効です。

また、各課題で求められる条件や制限時間を正確に把握し、それを安定して達成できる走行パターンを作ることが大切です。例えばスラロームでは多くの教習所で「5.8秒以内」が目安ですが、安全確認や車体安定を犠牲にしてまでタイム短縮を狙う必要はありません。タイムと安全の両立を意識しましょう。

確認動作の習慣化

検定での大きな減点理由のひとつが、安全確認の不足や忘れです。これは技能的ミスではなく「操作の順序の抜け落ち」によって起こります。これを防ぐには、走行中に必要な確認動作を「条件反射」に近い形で体に覚えさせることが重要です。

例えば、進路変更や右左折の際には以下の動作をルーティン化します。

- ミラーで後方状況を確認

- 目視で死角を確認

- 方向指示器を操作

- 3秒以上の予告時間を確保

- 再度目視確認してから動作開始

この一連の流れを練習段階から徹底することで、本番でも自然に実行できるようになります。

メンタル・身体的準備

検定当日は緊張による操作ミスが増えるため、心身のコンディションを整えることも重要です。十分な睡眠、軽いストレッチによる筋肉のほぐし、当日の天候に合わせた服装選びなどが、集中力と操作精度を保つ助けになります。

特に冬場は手先の冷えによってクラッチやブレーキ操作の精度が落ちやすいため、薄手の防寒グローブやインナーグローブを使用すると効果的です(ただし教習所の装備基準に適合する必要があります)。

直前チェックリスト

検定前に次の項目を紙に書き出し、発進前に必ず目を通すことでミスの防止に役立ちます。

- ミラー位置の調整

- 発進前後の後方確認

- 方向指示器の消灯確認

- 踏切・横断歩道での停止義務遵守

- 課題進入時の適正速度確認

- 課題後の安全確認

こうした準備を徹底することで、技術面・確認動作・精神面の全てから「落ちる確率」を下げることができます。

卒検経験者の口コミ・感想レビュー

公的資料や教習所の公式案内に加えて、卒業検定に挑戦した人たちの口コミや感想レビューも参考材料になります。こうした情報は、実際の受検者が直面した課題やミスの傾向、合格に向けた工夫などを知ることができるため、試験の雰囲気をイメージするうえで有益です。ただし、口コミはあくまで個別の体験談であり、施設ごとの配点基準や運用は異なるため、必ず公式情報と照合しながら活用する必要があります。

よく見られる合格者のコメント

合格者の声では、共通して以下のような要素が強調されています。

- 安全確認の徹底:交差点進入前の左右確認、後方確認、ウインカー点灯・消灯タイミングを守ることが合格の鍵。

- 課題前後の速度調整:特に一本橋やスラロームでは、進入速度が安定性に直結するため、減速から課題突入までの動作をスムーズに。

- 落ち着いた姿勢保持:体幹を使ったバランス維持や、上半身の力みを抜くことが安定走行につながる。

- コース全体の流れ把握:事前にコース図を頭に入れ、進行方向や課題位置を迷わないようにする。

こうしたポイントは、多くの教習所が公式に案内している減点回避策とも一致しており、口コミを通してその重要性を再確認できます。

不合格者に多い失敗パターン

一方で、不合格となった受検者のコメントには、具体的なミスや不注意が多数報告されています。代表的な例としては、

- 横断歩道前での歩行者確認不足

- 踏切進入前の完全停止忘れ

- スラロームやクランクでのパイロン接触

- 一本橋途中での足つきや脱輪

- 発進時の後方確認忘れ

これらは全て、教習所の減点項目や検定中止要件に該当しやすく、事前に意識していれば回避可能なケースが多いことが分かります。

口コミの信頼性を見極めるポイント

口コミを活用する際には、情報の信頼性を見極めることが重要です。特にSNSや掲示板などの匿名投稿では、誤解や記憶違いが含まれる可能性があるため、以下の点に注意します。

- 発言者が所属していた教習所や受験時期が明確か

- 具体的な行動・状況の記述があるか(例:「右折時にウインカーを出すタイミングが遅れた」など)

- 公式情報と矛盾しないか

- 複数の口コミで同じ傾向が指摘されているか

公式情報との併読の重要性

卒検の配点や基準は地域や施設によって微妙に異なるため、口コミで知った情報をそのまま信じ込むのは危険です。必ず所属教習所の公式掲示や説明会資料、公的機関の案内と照らし合わせて確認してください。例えば、パイロン接触が即中止になるか、大幅減点で済むかは施設によって差があることが、複数の教習所サイトに明記されています(出典:武蔵境自動車教習所、イツヤドライビングスクール)。

口コミ活用のまとめ

口コミは、実際の試験で起こりやすい失敗例や合格のコツを知るための「補助資料」として有効です。ただし、最終的な判断基準は必ず公式情報とすることで、誤った認識による不合格リスクを回避できます。特に初めて卒検に挑戦する場合は、口コミで得た注意点を「公式ルールの理解」に結びつけることが、最も実務的な活用方法です。

バイク卒 検一発アウトとは? 気をつけることのまとめ

- 卒検は減点方式(100点満点中70点以上合格)が基本で、配点は教習所ごとに異なる

- 一発アウトの多くは交通ルール違反や重大な安全ミスによるもの

- 停止線、横断歩道、踏切は特に厳格な確認・停止が求められる

- クランクやスラロームは安定性と接触回避を重視し、無理なタイム短縮は避ける

- 一本橋での足つきや脱輪は大幅減点や失格に直結する

- 安全確認や合図の不履行は累積して合格点を圧迫する

- 直前にコース図と注意点を見直し、想定ミスを事前に潰す

- 公式情報と口コミを併用し、誤解を避けた確実な準備を行う

- 制度や基準は変わる可能性があるため、常に最新情報をチェックする

コメント