バイクのカスタマイズの中でも人気の高い直管マフラー。しかし、カスタムによるメリットが注目される一方で、そのデメリットについて正しい知識を持つことが重要です。本記事では、「バイクの直管マフラーのデメリット」というテーマを中心に、マフラーの役割と種類から始め、直管マフラーとはどのようなものか、その特性やリスクを詳しく解説します。直管マフラーにすることで考えられるトラブルや影響として、排気の抜けが良すぎる場合に起こるエンジン性能の変化や、トルク低下による走行性能への悪影響についても掘り下げていきます。また、うるさい音が近隣に与える影響や、直管マフラーで捕まる可能性、さらに違法点数や法規制のリスクについても詳しく説明します。

さらに、直管マフラーが壊れる原因や、遅いと感じる理由についての実例を紹介しつつ、法規制に適合したマフラー選びのポイントをお伝えします。本記事を読むことで、直管マフラーのメリットとデメリットを客観的に理解し、安全かつ快適なバイクライフを送るための知識を得られるはずです。

記事のポイント

- 直管マフラーの構造や特徴についての基本的な知識

- 直管マフラーによるエンジン性能や走行性能への悪影響

- 騒音問題や法的リスクに関する具体的な情報

- 適切なマフラー選びや法規制への対応方法

バイクの直管マフラーのデメリット

- マフラーの役割と種類

- 直管マフラーとは?

- 直管マフラーにするデメリットは?

- マフラーの抜けが良すぎるとどうなる?

- トルク低下による走行性能への影響

- マフラーサイレンサーはエンジンに負担をかける?

マフラーの役割と種類

マフラーは、バイクにおける排気システムの一部として非常に重要な役割を果たしています。エンジンから発生する排気ガスを外部へ排出するだけでなく、その過程で排気音の抑制や有害物質の除去を行い、環境保護や快適な走行を実現する部品です。また、マフラーの形状や素材によって、エンジン性能やバイクのデザインにも大きな影響を与えます。

マフラーの役割は大きく分けて3つあります。1つ目は、排気音の軽減です。エンジンの燃焼に伴う音を抑え、静粛性を保つことで、周囲への騒音被害を減らします。2つ目は、排気ガス中の有害物質を削減することです。触媒コンバーターが内蔵されている場合、有害な化学物質を分解し、より環境に優しいガスを排出する仕組みが組み込まれています。そして3つ目は、エンジンの性能をサポートすることです。排気の流れを調整し、エンジンが効率良く動作するよう助けることで、トルクやパワーの向上にも寄与します。

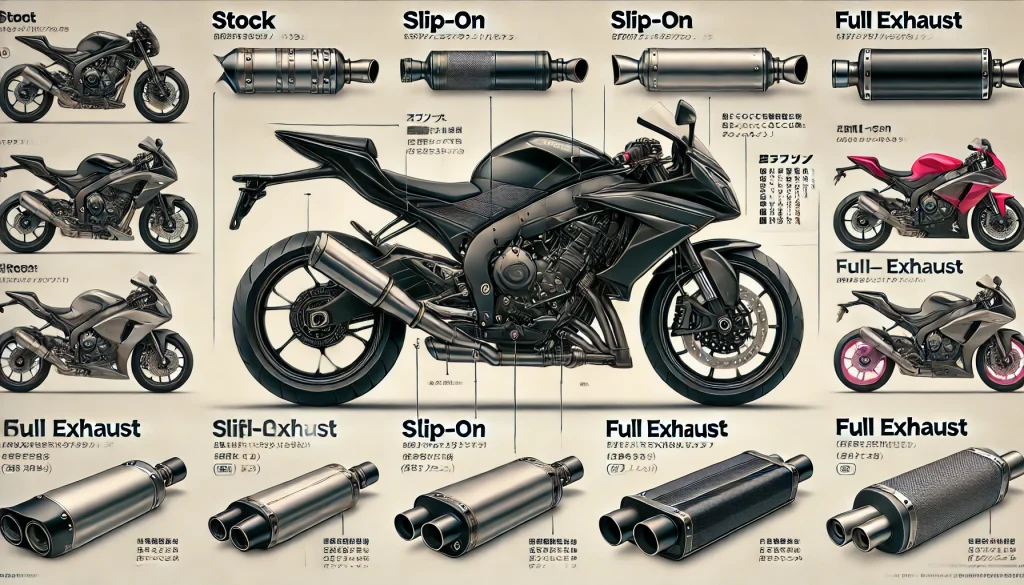

マフラーにはいくつかの種類があります。代表的なものには「純正マフラー」「スリップオンマフラー」「フルエキゾーストマフラー」があります。純正マフラーは車両メーカーが標準装備するもので、法律や規制に適合しており、全体的なバランスが取れています。一方、スリップオンマフラーは純正のエキゾーストパイプに取り付けるだけで交換でき、手軽に排気音や見た目を変えられるのが特徴です。最後に、フルエキゾーストマフラーはエンジンから排気口まで全てを交換するもので、性能向上や軽量化を目指したい場合に適しています。

このように、マフラーは性能と環境保護を両立させる重要な部品であり、種類や特性を正しく理解することで、自分の用途に合ったマフラーを選ぶことが可能になります。

直管マフラーとは?

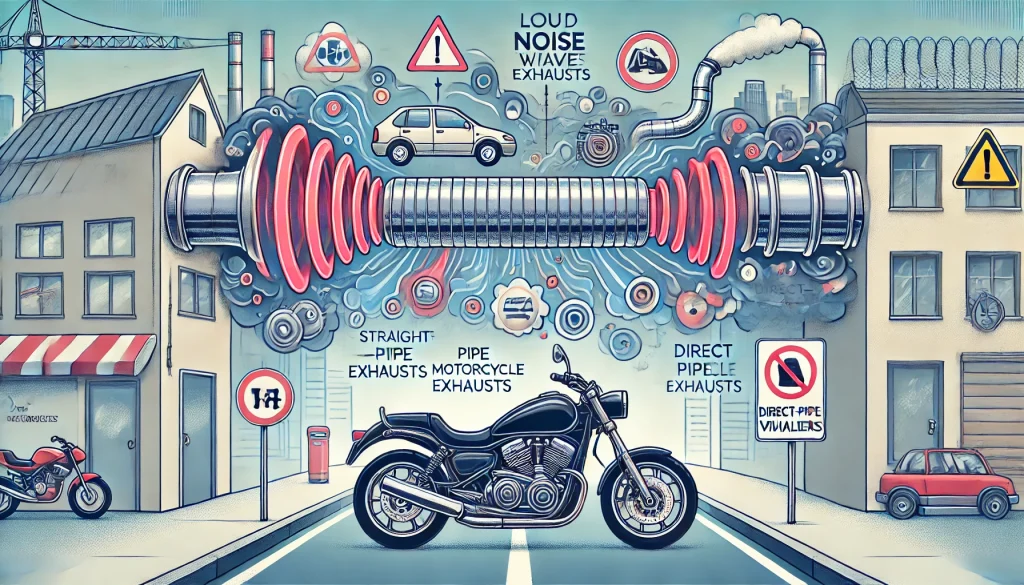

直管マフラーとは、排気の流れを遮る部品を極力排除し、排気ガスをエンジンからそのまま外部へ排出する構造を持つマフラーのことです。この構造は非常にシンプルで、内部には消音機能を担うサイレンサーや排気ガスを浄化する触媒などが基本的に存在しません。そのため、排気音が非常に大きく、迫力のあるサウンドが特徴です。

直管マフラーの主な利点は、排気抵抗が減少するため、理論上はエンジンの回転効率が向上し、高回転域でのパフォーマンスが引き出せる点です。特にレーシングバイクやスポーツバイクでは、この特性を活かして最高速度や加速性能を向上させるために使用されることがあります。また、その音の迫力から、カスタムバイク愛好者の間でも人気が高いです。

一方で、直管マフラーには多くのデメリットが存在します。排気音が大きすぎるため、周囲に迷惑をかけるだけでなく、法的な問題を引き起こす可能性があります。日本では道路運送車両法により、車両が発する排気音量が厳しく規制されており、直管マフラーを装着すると違法になることが多いです。また、排気効率が向上しても、低中速域でのトルクが不足し、日常的な使い勝手が悪くなるケースも少なくありません。

このように、直管マフラーは性能向上やデザイン性を重視するカスタムパーツですが、その特性を正しく理解し、適切な使用環境で選択する必要があります。また、法規制を守るために、サイレンサー付きの製品や車検対応品を選ぶことが重要です。

直管マフラーにするデメリットは?

直管マフラーにするデメリットは多岐にわたります。まず1つ目に挙げられるのは、排気音の増加による近隣への迷惑です。直管マフラーは消音装置を省略しているため、非常に大きな音を発します。この音はしばしば100デシベルを超えることがあり、特に夜間や早朝には深刻な騒音問題を引き起こす可能性があります。

2つ目は、法的な問題です。多くの国や地域では、バイクの排気音量に厳しい規制が設けられています。日本では、車検時に近接排気騒音や加速騒音が規定値を超える場合、違法改造とみなされます。その結果、罰金や違反点数の加算といったペナルティが科されるリスクがあります。直管マフラーはこれらの規制を満たさないことが多く、法的リスクが非常に高いカスタムパーツといえます。

3つ目は、エンジン性能への悪影響です。直管マフラーは排気効率を上げる目的で設計されていますが、これが低中速域でのトルク低下を引き起こす場合があります。特に街乗りや坂道での走行時に加速不足を感じることがあり、走行性能が犠牲になる可能性があります。また、排気圧が適切に制御されないことで、エンジン内部に過度な負担がかかり、摩耗や寿命の短縮につながるリスクも否定できません。

さらに、メンテナンス面でも課題があります。直管マフラーはエンジンへの負担が増えるため、定期的な調整や部品の交換が必要となるケースが多く、維持費がかさむことがあります。このようなデメリットを踏まえると、直管マフラーを装着する際には慎重な検討が求められます。

直管マフラーの導入は、見た目や音の迫力を重視するカスタマイズとしては魅力的ですが、法律やエンジン性能への影響を十分に理解し、適切な使用を心がけることが重要です。

マフラーの抜けが良すぎるとどうなる?

マフラーの「抜けが良すぎる」とは、排気ガスがエンジンからスムーズに排出される状態を指します。一見すると、排気の流れが良くなることはエンジン性能にプラスに働くように思えますが、実際には注意が必要です。排気効率が良くなりすぎると、エンジンのパフォーマンスバランスが崩れることがあり、特に低中速域での走行に悪影響を及ぼす可能性があります。

まず、エンジンは適切な排気圧を維持することで最適な燃焼を行います。排気圧が低すぎると、エンジン内での燃焼効率が低下し、結果的にトルク不足を招きます。この現象は特に低回転域で顕著であり、発進や街中での走行時に加速が鈍く感じられることがよくあります。また、エンジン内で適切な圧力が維持されない場合、シリンダー内部での混合気の流れが乱れ、燃料が十分に燃焼しない可能性も生じます。

具体例として、直管マフラーや極端に排気抵抗を減らしたマフラーを装着した場合を考えます。これにより高回転域でのパフォーマンスは向上するかもしれませんが、低中速域でのトルク不足や不安定なアイドリングが発生しやすくなります。さらに、エンジンが設計されたバランスを逸脱すると、燃費の悪化やエンジン寿命の短縮といったリスクも増加します。

このように、排気の抜けが良すぎる状態は必ずしも良い結果をもたらすわけではありません。マフラー選びやカスタマイズの際には、排気効率だけでなく、エンジン特性とのバランスを考慮することが重要です。特に日常的に使用するバイクでは、適切な排気圧を保つマフラーを選ぶことで、走行性能とエンジンの健康を維持することができます。

ライダー必見!バイクのアクセルを開けても進まない原因と対処法

トルク低下による走行性能への影響

トルク低下は、バイクの走行性能に大きな影響を及ぼす要因の一つです。特に低中速域でのトルク不足は、発進や加速時の動力を損なう結果となり、日常的な運転に不便を感じる原因になります。トルクが十分に発揮されない状態では、バイクの加速力が低下し、スムーズな走行が難しくなることがあります。

トルク低下の主な原因の一つは、排気効率が高すぎるマフラーの装着です。例えば、直管マフラーのように排気抵抗が極端に少ない設計のものは、エンジン内で適切な排気圧を維持することが難しくなります。その結果、低回転域で必要なトルクを生み出せず、エンジンのレスポンスが悪化します。特に街乗りや信号待ちからの発進時に、こうしたデメリットが顕著に現れることが多いです。

さらに、トルクが低下すると、上り坂や風の強い環境での走行においても問題が生じます。バイクが十分な力を発揮できないため、エンジン回転数を上げなければならず、それが燃費の悪化やエンジンへの負担増加に繋がります。また、高回転域での性能が向上する一方で、日常的な使用シーンでは不便を感じることが少なくありません。

こうした問題を回避するためには、トルク特性を重視したマフラー選びが重要です。例えば、純正マフラーやバランス型のカスタムマフラーは、排気効率と排気圧のバランスが良いため、低中速域のトルクをしっかりと維持することができます。バイクを日常的に使用するのであれば、トルクを犠牲にしない選択が快適な走行体験を実現する鍵となります。

マフラーサイレンサーはエンジンに負担をかける?

マフラーサイレンサーがエンジンに負担をかけるかどうかは、サイレンサーの設計や性能によって異なります。一部では、サイレンサーが排気抵抗を生み出すため、エンジンに負担をかけるという意見がありますが、正確にはバランスの問題です。適切に設計されたサイレンサーは、エンジンのパフォーマンスをサポートする役割を果たし、過度な負担をかけることはありません。

サイレンサーは、排気音を抑えるだけでなく、排気圧を適切に調整する役割も担っています。排気圧が適正であれば、エンジン内での燃焼が効率良く行われ、スムーズな走行が可能となります。しかし、低品質なサイレンサーや、適合していないマフラーに取り付けられた場合、排気ガスの流れが阻害され、エンジンが過剰な力を使う必要が出てくることがあります。その結果、燃費の悪化やエンジン部品の劣化を早める原因となる可能性があります。

例えば、高性能なサイレンサーには、内部にグラスウールや特定の吸音材が使用されており、排気音を効果的に抑えると同時に、排気効率を損なわない設計が施されています。このような製品は、エンジンに適切な排気圧を供給し、エンジン性能の最適化を実現します。一方で、安価な製品や不適合なサイレンサーでは、排気の流れが乱れ、エンジンの負担が増大することがあります。

結論として、適切なサイレンサーを選び、正確に取り付けることで、エンジンに負担をかける心配はほとんどありません。むしろ、排気音を抑え、エンジン寿命を延ばす効果が期待できます。サイレンサーを選ぶ際には、バイクの特性やエンジン仕様に合った製品を選択することが重要です。これにより、安全で快適な走行を実現するだけでなく、エンジンを長持ちさせることができます。

バイクの直管マフラーのデメリットとリスクとは?

- うるさい音が近隣に与える影響

- 直管マフラーで捕まる?

- 直管マフラーの違法点数はある?

- 直管マフラーが壊れる原因?

- 直管マフラーが遅いと感じる理由とは?

- 法規制に適合したマフラー選びのポイント

うるさい音が近隣に与える影響

バイクの排気音が大きすぎる場合、それは近隣住民や周囲の人々にとって深刻な迷惑となります。特に、直管マフラーを装着したバイクが発する音は、100デシベルを超えることもあり、日常生活に悪影響を及ぼす可能性があります。このような騒音問題は、個人間のトラブルや法律的な問題を引き起こすことにもつながります。

まず、住宅地や夜間における騒音問題は、近隣住民の生活に直接的な影響を与えます。例えば、深夜や早朝に大きな音を立てるバイクが通過すると、睡眠を妨げたり、赤ちゃんや高齢者の安眠を損なうことがあります。これが続けば、住民のストレスや健康状態に悪影響を及ぼし、住民間の関係が悪化することも考えられます。

また、商業エリアや観光地では、うるさい音が人々の快適さを損なうだけでなく、エリア全体のイメージを悪化させる恐れもあります。観光地で静けさを楽しみたい訪問者にとって、騒音は大きな不満となり、そのエリアへの再訪をためらわせる原因になるかもしれません。

さらに、騒音は心理的な負担となるだけでなく、物理的な健康への影響も報告されています。世界保健機関(WHO)によれば、過度な騒音は聴力障害やストレス、心血管系の問題を引き起こす可能性があるとされています。特に子どもや高齢者など、健康上の影響を受けやすい人々にとって、大きな排気音は深刻な問題です。

このように、バイクの排気音が大きすぎる場合、その影響は単に「迷惑」という範囲を超えて、法律的な対応が必要となることもあります。直管マフラーを装着する際は、その音量がどのように周囲に影響を及ぼすかを慎重に考慮し、周囲の環境に配慮した使用を心がけることが重要です。

直管マフラーで捕まる?

直管マフラーを装着したバイクで走行すると、法律違反として取り締まりを受ける可能性があります。特に排気音が法的な基準を超える場合、それは「整備不良」や「違法改造」とみなされ、交通警察による取り締まりの対象となります。日本を含む多くの国では、車両の騒音レベルに厳しい基準が設けられているため、直管マフラーの使用は違法行為に該当することが少なくありません。

たとえば、バイクの排気音が法律で定められた基準(一般的に80~90デシベル程度)を超える場合、道路運送車両法違反として罰則を受ける可能性があります。この基準は、車検時にも適用されるため、基準を満たさない直管マフラーでは車検を通過することができません。さらに、警察による街頭検査で違反が発覚した場合、その場で整備不良の警告を受けたり、罰金や行政処分が科されることがあります。

具体的な例として、直管マフラーを使用して深夜に騒音を立てながら走行した場合、警察に通報されることがあります。また、都市部や住宅地では、交通取り締まりが厳しいため、目立つ音や外見のバイクは特に警察の注目を浴びやすいです。違法改造が確認されれば、車両の使用停止や違法状態の修正を求められるケースもあります。

直管マフラーを装着することで得られる音の迫力や外観の個性は魅力的かもしれませんが、法律違反や取り締まりのリスクを伴うことを忘れてはいけません。公道での使用を検討する際は、地域の法規制に従い、適法なカスタマイズを選ぶことが重要です。

直管マフラーの違法点数はある?

直管マフラーを使用することで、交通違反の点数が加算される場合があります。これは、直管マフラーが「整備不良」や「違法改造」として扱われるためです。日本の道路交通法では、車両の排気音量や改造内容に関して厳しい基準が定められており、それに違反した場合は違反点数が加算され、さらに罰金が科されることもあります。

具体的には、直管マフラーによる違反は「車両の整備不良」に分類されることが多いです。この場合、違反点数は通常2点加算されます。また、罰金として普通車両の場合は7,000円、二輪車の場合は6,000円程度が科されることが一般的です。ただし、違反の内容や状況によってはさらに厳しい罰則が科される可能性もあります。

違法点数だけでなく、再発防止を目的とした整備命令が発令されることもあります。この命令を無視した場合、さらに厳しい行政処分や罰則を受ける可能性が高まります。また、違反の累積点数が一定以上に達した場合には、免許停止や取り消しの対象となることもあるため、注意が必要です。

直管マフラーの使用は、音量の大きさや構造が規制を超えることがほとんどであるため、違法点数が加算されるリスクを避けるためには、適法な製品を選ぶことが重要です。例えば、サイレンサー付きや「車検対応」と明記された製品を選択することで、法律違反を回避することができます。

違法点数のリスクを軽視すると、結果としてバイクライフに大きな影響を及ぼす可能性があります。法規制を守り、安心してバイクを楽しむためにも、適切なカスタマイズを行うことを心掛けましょう。

直管マフラーが壊れる原因?

直管マフラーが壊れる原因には、構造的な特徴と使用環境が密接に関係しています。直管マフラーはそのシンプルな構造ゆえに、標準的なマフラーよりも耐久性の面で弱点があることが多いです。特に、長期間の使用や過酷な環境での走行が、マフラーの劣化や破損を引き起こす主要な要因となります。

まず、直管マフラーが壊れる主な原因の一つは、素材の劣化です。直管マフラーは軽量化やコスト削減のために薄い金属が使われることが多く、高温や振動にさらされることで金属疲労が進行しやすくなります。また、エンジンから排出される高温のガスにより内部の金属が酸化し、錆が発生するケースも少なくありません。この錆が進行すると、マフラー表面に穴が開いたり、強度が低下して割れることがあります。

さらに、取り付け時の不適切な作業も破損の原因となることがあります。直管マフラーの固定が不十分だと、走行中の振動や衝撃でマフラーが揺れたり、ステーが緩むことでマフラー自体が損傷を受けるリスクが高まります。特に高速道路での長時間の走行やオフロードでの使用は、直管マフラーに過度な負担をかける可能性があります。

また、排気ガスの流れが適切でない場合、内部で熱がこもりやすくなり、溶接部分が熱で損傷することもあります。これにより、マフラー内部の構造が歪み、排気音が変化したり、最悪の場合、マフラーが使用不能になることもあります。

直管マフラーの破損を防ぐためには、適切な取り付けと定期的なメンテナンスが重要です。錆防止のためにコーティングを施したり、走行後に泥や水をしっかりと洗い流すことで、寿命を延ばすことが可能です。これらの予防策を講じることで、直管マフラーを長く快適に使用することができます。

直管マフラーが遅いと感じる理由とは?

直管マフラーを装着したバイクが「遅い」と感じられることには、エンジンの動作特性や走行条件に関係するいくつかの理由があります。直管マフラーは一般的に排気効率を高めることを目的としていますが、その効果が必ずしも全回転域で均等に現れるわけではないため、特定の走行条件でパフォーマンスの低下を感じることがあります。

一つ目の理由は、低中速域でのトルク不足です。直管マフラーは排気抵抗を大幅に減少させる構造を持つため、高回転域ではエンジンの出力を引き出しやすくなる一方で、低中速域では必要な排気圧が確保されにくくなります。この結果、発進時や街乗りでの加速力が低下し、「遅い」と感じる原因になります。特に排気量の小さいバイクでは、この影響がより顕著に現れることが多いです。

二つ目の理由は、エンジンのセッティングの不一致です。バイクのエンジンは純正マフラーを前提に設計されているため、直管マフラーを装着すると燃焼効率や空燃比が崩れることがあります。このような状態では、エンジンのパフォーマンスが最適化されず、結果としてパワー不足や加速性能の低下を引き起こします。

三つ目の理由として、排気音の心理的影響も挙げられます。直管マフラーは排気音が非常に大きくなるため、エンジンが高回転で動いているように感じられます。しかし実際には速度や加速感が伴わない場合、音の迫力とのギャップが「遅い」と感じる要因になることがあります。

これらを解消するためには、直管マフラーの特性を理解した上で使用することが大切です。また、エンジンのセッティングを調整し、低中速域でも適切なトルクが得られるようにすることで、よりバランスの取れた走行性能を実現することが可能です。

法規制に適合したマフラー選びのポイント

バイクのマフラーを選ぶ際には、性能やデザイン性だけでなく、法規制への適合性をしっかりと確認することが不可欠です。特に日本では、道路運送車両法や騒音規制法により、マフラーの排気音量や排ガス排出量に厳しい基準が設けられています。これに違反するマフラーを装着すると、罰則や車検の不合格といったリスクが伴います。

まず、騒音規制に適合したマフラーを選ぶことが重要です。一般的に、バイクの排気音量は80~90デシベル程度が基準となっています。この基準を満たすマフラーには、「JMCA認証マフラー」と呼ばれる製品が多く存在します。JMCA認証マフラーは、国内の厳しい検査基準をクリアしており、車検対応が保証されているため、安心して使用することができます。

次に、排ガス規制に対応した製品を選ぶこともポイントです。特に2000年以降に製造されたバイクでは、排ガス規制が適用されるため、触媒装置やO2センサーが組み込まれているマフラーが必要になります。これらの機能を持たないマフラーでは、車検を通過できない可能性が高いため、購入時に排ガス対応の有無を確認することが重要です。

また、選択肢としてサイレンサー付きのマフラーを検討するのも賢明です。サイレンサー付きマフラーは排気音を効果的に抑えながら、エンジン性能を損なわないよう設計されています。特に車検対応モデルでは、排気音と排ガスの両方の基準を満たしているため、法的なリスクを回避できます。

最後に、購入時は信頼できるメーカーや販売店を選ぶことが大切です。公式サイトや店舗で購入することで、製品の品質や法規制への適合性について正確な情報を得ることができます。オンラインショップを利用する場合でも、製品の詳細説明や認証マークの有無を必ず確認しましょう。

法規制に適合したマフラーを選ぶことは、法律を守るだけでなく、安全で快適なバイクライフを送るためにも重要です。これらのポイントを踏まえて、安心して使用できるマフラーを選ぶことをおすすめします。

バイクの直管マフラーのデメリットと注意点

- 直管マフラーは排気音が非常に大きく、近隣住民に迷惑をかける

- 騒音規制を超える場合、違法改造として罰則を受けるリスクがある

- 車検に適合しないため公道での使用が制限される

- 排気効率が高すぎて低中速域のトルクが不足する

- 日常の街乗りで加速不足を感じやすい

- エンジン内部に負担をかけ寿命を縮める可能性がある

- 排気ガス浄化装置が省略されているため環境負荷が高い

- 高温や振動で直管マフラー自体が劣化しやすい

- サイレンサーがないことで排気音が拡散しやすい

- 装着時の取り付け不良で振動や破損のリスクが増加する

- 法規制に違反する場合、違反点数が加算される場合がある

- 騒音によるトラブルが地域社会での摩擦を生む可能性がある

- バイクの燃費が悪化し維持費が増加する

- 高回転域の性能を重視しすぎて日常使用が不便になる

- 見た目や音のカスタマイズのために多大なデメリットを伴う

コメント