バイクの卒業検定、通称「卒検」。多くのライダーがこの試験に挑戦し、夢のバイクライフをスタートさせるための大きな壁として立ちはだかる。しかし、実際には「バイク卒検で落ちる確率」は決して低くない。初めての受験者や再受験者、そして多くの受験者が直面するこの卒検の難しさとは一体何なのか。そして、その確率を下げ、合格へと導くためのアドバイスとは。この記事では、卒検での落ちる確率と、それを乗り越えるための具体的な方法を深堀りしていく。

この記事のポイント

- バイクの卒業検定の目的とは何か。

- 卒業検定でよくある失敗の原因。

- 卒業検定の合格率とその背景。

- 卒業検定を受験する際の注意点や対策。

バイク卒検に落ちる確率とその背景

- バイク卒検合格率一回目:初回受験者の現状

- バイク卒検落ちる原因:多くの受験者がつまずくポイント

- バイク卒検受かる気がしない:心のハードルとその克服法

- バイク卒検おまけ:知っておくと役立つ情報

- バイク卒検落ちた料金:再受験にかかるコストとは?

- バイク卒検落ちた回数:多回受験者の実態とは?

- バイク卒検検定中止言われない:中止を避けるためのポイント

- バイク卒検メンタル:心の準備と対策

バイク卒検合格率一回目:初回受験者の現状

現在のデータに基づくと、バイクの卒業検定(卒検)の初回受験者の合格率は約60%とされています。この数字は、多くの初心者が直面する卒検の難易度や、初めての試験に伴う緊張感を示しています。特に、バイクの卒検は車の試験と比較しても難易度が高いと一般的に言われており、その結果、複数回受験することが必要となるケースが少なくありません。実際に、一度の不合格が続くと、それが習慣化してしまい、連続して不合格となるケースも多いのです。

また、受験者それぞれが得意とするコースや、苦手とするポイントが存在します。何度も練習しても、同じポイントでの減点が続くという経験を持つ方も多く、これが初回の合格率を下げる要因となっています。しかし、このような状況を乗り越えるための方法やアドバイスも存在します。

例えば、実際にバイクに乗ることなく、イメージトレーニングを行うことで、技術の向上や不安の解消を図っていきましょう

バイク卒検落ちる原因:多くの受験者がつまずくポイント

バイクの卒業検定、通称「卒検」は、多くの受験者が緊張する試験の一つです。その中でも、特に初回受験者にとっては、未知の経験となるため、不安やプレッシャーが増大します。現在のデータに基づくと、卒検の合格率は約60%とされており、この数字からもその難しさが伺えます。しかし、なぜ多くの受験者が卒検でつまずくのでしょうか。

主な原因として、技能試験でのミスが挙げられます。特に一本橋やクランクなどの操作での失敗は多く、これらのミスが重なると、合格点に達しないことが多いのです。また、筆記試験での不正解も落ちる要因となります。

ただ、筆記試験よりも実技試験の方が難易度が高いと感じる受験者は多いようです

一方、方向転換、いわゆるUターンも落ちる原因として挙げられます。道路の幅が狭い箇所でのUターンは、特に難易度が高く、転倒や足を付いてしまう、縁石にぶつかるなどのミスが生じやすいのです。このようなミスが続くと、試験は中止となり、再受験となってしまいます。

また、卒検の際の緊張も大きな原因となります。緊張することで、普段は簡単にできる操作も難しく感じてしまうことがあります。特に、上半身、手や肩に力が入りすぎると、バイクの操作が難しくなります。バイクは下半身で乗る乗り物であり、上半身の力を抜くことが重要です。ニーグリップを意識することで、この問題を克服することができます。

このように、バイクの卒検で落ちる原因は多岐にわたります。しかし、しっかりとした準備と練習を重ねることで、これらの問題を克服し、一発合格を目指すことができます。

バイク卒検受かる気がしない:心のハードルとその克服法

多くの受験者がバイクの卒検において「受かる気がしない」という感覚に陥るのは、過去の失敗経験や他の受験者との比較からくるプレッシャー、さらには特定の技術試験のポイントでの苦手意識が原因となっています。例えば、クランクやS字、スラロームなどの課題での一度の失敗が、緊張や不安を増幅させる要因となります。このような心のハードルを乗り越えるためには、実際の練習だけでなく、イメージトレーニングも効果的です。イメージトレーニングとは、実際にバイクに乗ることなく、頭の中で試験の流れや操作を再現し、成功体験を積み重ねることで、心の余裕や自信を取り戻す方法です。このようなアプローチを取り入れることで、実際の試験時にも冷静な判断と技術の発揮が可能となり、合格への道を切り開くことができるでしょう。

バイク卒検おまけ:知っておくと役立つ情報

バイク卒検を受ける際には、細かい点でも知っておくべき情報が多く存在します。まず、卒検の前段階として「みきわめ」という検定が行われます。この「みきわめ」は、実際の卒検を受ける前に、受験者が検定を受けるレベルに達しているかの判定を行うものです。適切なスキルがなければ、試験は即終了となり、再試験には別途の費用が発生します。

特に、踏切での通過方法に関するミスが多くあるようです

また、卒検に落ちてしまった場合の出費も考慮する必要があります。例えば、2回も卒業検定に落ちると、予想外の出費として約2万5千円が発生することがあります。この金額であれば、バイクデビューに向けたプロテクターやウェアを購入することができるため、基本的な技術や知識をしっかりと身につけ、一度で合格を目指すことが経済的にもおすすめです。

このように、バイクの卒検には多くの知識や情報が求められます。しかし、十分な準備と理解を持って挑戦すれば、スムーズに合格へと導くことができるでしょう。

バイク卒検落ちた料金:再受験にかかるコストとは?

再受験をする際の料金は、平均で約10,000円となっています。しかしこの金額は、教習所や地域によって微妙に異なることがあります。例えば、大都市部の教習所では、地方に比べてやや高めの料金が設定されている場合が考えられます。また、再受験の回数によっても料金が変動することがあるので、具体的な金額を知りたい場合は、所属している教習所に直接問い合わせることが最も確実です。再受験料金には、実技試験の受験料だけでなく、筆記試験の受験料や、追加での教習料金も含まれることが多いので、詳細をしっかりと確認しておきましょう。

バイク卒検落ちた回数:多回受験者の実態とは?

バイクの卒検は、車と比べると難易度が高いと言われており、一度で合格するケースは少ないのが現状です。実際、多くの受験者は2回、3回と受験を重ねることが一般的です。特に、卒検には5回ほど落ちる人もいると言われています。このような多回受験者が増える背景には、バイクの扱いに慣れていない、恐怖心を持っている、特定の課題でのミスなどが挙げられます。

しかし、2回程度落ちても平均的な受験者と大きな違いはなく、開き直りして再受験を楽しむことが大切です。実際、多回受験することで得られる経験や知識は、後のバイクライフにおいて非常に役立ちます。

再受験を繰り返すことで、より技術や知識が身につき、安全なバイクライフを送ることができるのです

バイク卒検検定中止言われない:中止を避けるためのポイント

検定中に中止となるケースは、実は少なくありません。特に、スラロームや一本橋での著しいミスは、中止の主な原因となります。また、採点塔からの定点観測による採点やバイクに無線機が搭載されていない教習所では、途中で検定を打ち切ることが実質的に不可能となっています。そのため、受験者は最後まで走行を続けることが求められます。

しかし、検定中止の原因となるミスや危険行為を避けるためには、事前の十分な練習とルールの完全な理解が不可欠です。

特に、技能試験の難易度が高い課題に対しては、繰り返しの練習を行い、自身の技術を確実に向上させることが求められます

また、教習所や検定員によっては、減点超過で検定中止とすることが可能な場合もあります。このような場合、受験者は検定中のミスや行動に十分注意を払う必要があります。

バイク卒検メンタル:心の準備と対策

バイクの卒検は、技術的な試験だけでなく、心の試験でもあります。多くの受験者が「卒検でハードルになるのが緊張」と感じており、普段の教習でできたことが卒検では緊張のあまりできなかったという経験を持つ方も少なくありません。このような状況に陥ると、「自分はメンタルが弱いから力が発揮できない」と感じがちです。

しかし、メンタルが先に強くなったからといって、卒検での実力が発揮できるわけではありません。実際には、練習を重ねて体に走りを叩き込むことで、課題に成功するという体験が積み重なり、それがメンタルの強化に繋がります。つまり、「うまくできた!」という経験が増えれば、メンタルが強くなくても卒検に臨むことができるのです。

心の準備としては、前述の通り、十分な練習を重ねることで自信を持つことが大切です。また、前日の睡眠や食事も試験の結果に影響するため、体調管理にも注意が必要です。さらに、試験のポイントと操作を頭の中でイメージしながら、教習や補習を受けることで、本番の試験でも緊張することなく、落ち着いた気持ちで臨むことができるようになります。

バイク卒検に落ちる確率は高い?乗り越えるための具体的なアドバイス

- バイク卒検で落ちやすい箇所:一本橋や踏切の注意点

- みきわめの重要性:卒検前の大切な判定とは?

- バイクの卒検での成功体験:合格者からのアドバイス

- バイク卒検の練習方法:効果的な練習法とは?

バイクの卒検を乗り越えるための具体的なアドバイスを以下にまとめました。

バイク卒検で落ちやすい箇所:一本橋や踏切の注意点

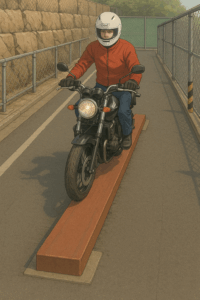

バイク卒検での落ちやすい箇所として、一本橋や踏切は特に注意が必要です。一本橋では、落下のリスクが高まるため、速度を適切に調整し、安定したバランスを保つことが求められます。また、スラロームではポールに接触することが即失格の原因となるため、適切なライン取りと視線の確保が重要です。さらに、急制動時の転倒や停止線を超える行為も失格となるポイントです。これらの技術を習得するためには、日々の練習と反復が不可欠であり、卒検前の練習でこれらのポイントを重点的に練習することで、合格への道を確実にすることができます。

みきわめの重要性:卒検前の大切な判定とは?

「みきわめ」は、卒検前に行われる重要な判定の時間であり、受験者の技術や知識が検定を受けるレベルに達しているかを確認するものです。この「みきわめ」の結果が良好であれば、卒検に向けての自信や安心感が増します。しかし、一度でも失敗すると、その後の卒検に対する不安やプレッシャーが増大する可能性があります。特に、クランクや踏切などの技能試験での失敗は多くの受験者が経験する難関となっており、これらの試験項目でのミスが「みきわめ」での不合格の主な原因となっています。そのため、十分な練習と理解を深めることで、この「みきわめ」を乗り越えることが求められます。

バイクの卒検での成功体験:合格者からのアドバイス

バイクの卒検は独特の緊張感が伴うため、一度の試験での合格は難しいと言われています。成功の鍵は、実際の卒検と同じ環境での練習と、試験のポイントや操作を頭の中でイメージすることです。特に、8の字運転や速度調整などの技術的な部分は、繰り返しの練習が必要です。また、他の受験者や教習車がいない時間帯に練習することで、実際の試験時の緊張を軽減することができます。過去の合格者からのアドバイスとして、十分な練習と自分のペースでの挑戦が大切であるとの声が多く聞かれます。

バイク卒検の練習方法:効果的な練習法とは?

バイク卒検の練習において、最も効果的な方法は、実際の卒検コースを模倣しての練習と、筆記試験の過去問題を解くことです。特に、実際のコースを再現することで、試験の雰囲気や緊張感を事前に体験することができ、本番に強くなります。また、筆記試験では、過去の出題傾向を把握することで、効率的に学習を進めることができます。

練習の際は、特に上半身、特に手や肩に力が入らないように注意し、ニーグリップを意識することで、よりスムーズなライディングが可能となりますよ

バイク卒検で落ちる確率と乗り越えるため方法について総括

- 卒業検定はバイクの運転技能を評価する試験である

- 落ちる主な理由は運転技術の不足である

- 確実に合格するためには十分な練習が必要である

- 教習所の指導員からのアドバイスを受け入れることが重要である

- 卒検の前に模擬試験を受けることで、弱点を知ることができる

- 落ちる確率は教習所や地域によって異なることがある

- 落ちる生徒の多くは緊張やプレッシャーによるミスが原因である

- 卒検の日は十分な睡眠をとり、リラックスすることが必要である

- 過去の失敗を振り返り、次回の試験に生かすことが大切である

- 合格率を上げるためには、教習所のカリキュラムをしっかりと理解することが求められる

- 落ちる確率を下げるための対策として、教習所の外部での練習も効果的である

コメント