バイクの低速走行中に感じるガクガク感は、多くのライダーが直面する悩みです。この現象は、燃料供給や点火系の不調、タイヤの状態など、さまざまな要因によって引き起こされます。特に「バイク低速走行のガクガク感を改善する原因」と検索する方の多くは、息継ぎやエンジンのボコボコ感、さらにはノッキング現象など、低速域での不快な症状に悩んでいるのではないでしょうか。こうした問題は放置すると、安全性の低下や燃費の悪化にもつながるため、早急な対策が必要です。本記事では、低速走行時のガクガク感の原因を詳しく解説するとともに、具体的な解消方法やメンテナンスポイントを分かりやすく紹介します。低速走行を安定させるコツや、インジェクション車やキャブレター車に適した対策、またシミー現象や二次エアなど関連する問題の対応策についても詳しく触れていきます。バイクの快適性と安全性を高めるために、ぜひ最後までお読みください。

記事のポイント

- バイク低速走行時のガクガク感の原因と解消方法

- 息継ぎやノッキングなどエンジン不調の対策

- シミー現象や二次エアの症状と対応策

- 快適な低速走行を実現するコツやメンテナンス方法

バイク低速走行時のガクガク感の原因

- バイクの息継ぎの症状は?

- 低回転で感じるボコボコ感とは?

- ノッキング現象について

- 低速時にハンドルがぶれる原因とは?

- 低速走行でふらつきが起こる原因

- 二次エアの症状とは

- スクーターだと低速でガクガクしやすい?

- シミー現象とは

バイクの息継ぎの症状は?

バイクの息継ぎとは、加速時に一瞬エンジンが失速するような症状のことを指します。この現象は、多くのライダーが経験するもので、特に低速走行時や発進直後に発生しやすいとされています。息継ぎは、一瞬エンジンの回転が不安定になり、まるで「息をつく」かのように回転数が一時的に下がってから再び戻るという特徴を持っています。この症状が進行すると、アイドリング時にもエンジンの回転が不安定になり、エンストにつながることもあります。

主な原因としては、燃料供給の問題や点火系の不調が挙げられます。例えば、燃料が十分に供給されない、または燃料と空気の混合比が適切でない場合、エンジンの燃焼がスムーズに行われず、息継ぎが発生することがあります。また、エアクリーナーの汚れや詰まり、キャブレター車であればキャブレターのセッティング不良が原因となることも多いです。一方で、点火系にトラブルがある場合、スパークプラグやイグニッションコイルが正常に機能せず、エンジンの燃焼に必要な火花が発生しないケースも考えられます。

対策としては、まずエアクリーナーや燃料系統の状態を確認し、必要に応じて清掃や交換を行うことが重要です。また、キャブレター車の場合はセッティングを見直し、空燃比を適正な状態に調整する必要があります。インジェクション車であれば、センサーやECU(車両のコンピューター)による制御が適切かを確認することが求められます。

息継ぎの症状を放置すると、燃費の悪化やエンジンの寿命に影響を与える可能性があるため、早めの対処が肝心です。特に、異音やエンストが併発している場合は、専門のメカニックに相談することをおすすめします。息継ぎの解消は、安全で快適なライディングのためにも欠かせない要素です。

低回転で感じるボコボコ感とは?

バイクの低回転時に感じる「ボコボコ感」とは、エンジンがスムーズに回転せず、まるで不規則に息継ぎをしているような状態を指します。この現象は、特に発進時や低速走行時に顕著であり、エンジンの動きがぎくしゃくしていると感じられることが特徴です。バイクを操作している際に、不快な振動やエンジンの異音が伴う場合もあります。

原因として考えられるのは、エンジンの燃焼状態が適切でないことや、駆動系に問題があることです。例えば、キャブレター車では空燃比(空気と燃料の混合比)が不適切だと、エンジンが低回転域で必要な力を発揮できず、ボコボコとした挙動を示します。また、インジェクション車でもセンサーやECUの制御に問題がある場合、燃料供給がスムーズに行われず、似たような症状が出ることがあります。さらに、エンジン内部の点火タイミングがずれていると、エンジンの回転が不安定になることもあります。

もう一つの原因は、チェーンやギアの調整不良です。チェーンの張りが緩んでいる場合やギアの噛み合わせが悪い場合、低回転時に駆動系がスムーズに動かず、エンジンの動きがぎくしゃくして感じられることがあります。また、タイヤの空気圧不足やサスペンションの調整が適切でない場合も、振動が増幅されてボコボコ感として伝わることがあります。

この症状を改善するには、まず燃料系統や点火系の状態を確認することが重要です。具体的には、エアクリーナーの清掃やスパークプラグの点検・交換を行うことで、エンジンの燃焼状態を正常化することが期待できます。また、チェーンの張り具合やギアの状態を定期的にチェックし、必要に応じて調整や交換を行うことが推奨されます。

低回転時のボコボコ感を軽視すると、走行時の安全性や快適性が損なわれるだけでなく、バイクの寿命にも影響を及ぼす可能性があります。定期的な点検とメンテナンスを心掛け、快適な走行を楽しむための準備を怠らないようにしましょう。

ノッキング現象について

ノッキングとは、エンジン内部で異常燃焼が起きる現象のことを指します。具体的には、燃焼室内の圧縮行程で燃料と空気の混合気が正しく点火されず、予定より早く燃焼が始まることで金属的な「カンカン」という音が発生します。この現象が頻繁に起こると、エンジンのパフォーマンスが低下し、場合によってはエンジン内部の部品に深刻なダメージを与える可能性があります。

主な原因としては、燃料の質やエンジンの設計に関係する要素が挙げられます。例えば、低オクタン価の燃料を使用すると、燃焼が不安定になりノッキングが発生しやすくなります。また、エンジンの圧縮比が高い場合や、燃焼室内が過度に高温になる場合にもノッキングが起こりやすくなります。さらに、点火タイミングのズレや、空燃比が適切でない場合も、ノッキングの原因となります。

ノッキングを防ぐためには、まず適切な燃料を使用することが重要です。高性能なバイクには、高オクタン価の燃料を選ぶことで、燃焼効率を上げながらノッキングを抑制することができます。また、エンジンの冷却システムが正常に機能していることを確認し、燃焼室内の温度が過度に上がらないようにすることも有効です。

さらに、点火タイミングや空燃比の調整も欠かせません。点火タイミングが早すぎるとノッキングのリスクが高まるため、適切なタイミングに調整することが必要です。キャブレター車の場合はセッティングの見直し、インジェクション車の場合はECUの調整を行うことで、空燃比を適切に保つことが可能です。

ノッキングを放置すると、エンジン内部のピストンやバルブに大きなダメージを与え、最悪の場合エンジンが故障する可能性があります。そのため、異常音が聞こえたりエンジンの性能低下を感じた場合は、早急に点検と修理を行うことが重要です。ノッキングの原因を正しく理解し、適切な対策を講じることで、エンジンの寿命を延ばし、安全かつ快適な走行を楽しむことができるでしょう。

低速時にハンドルがぶれる原因とは?

バイクの低速時にハンドルがぶれる現象は、多くのライダーが経験する問題ですが、その原因はさまざまです。まず、最も一般的な原因はタイヤやホイールの状態にあります。タイヤの空気圧が適正でない場合や、タイヤの摩耗が進行している場合、路面からの衝撃を十分に吸収できず、ハンドルが左右に振れることがあります。また、ホイール自体が歪んでいる、またはバランスが崩れている場合も、低速時にハンドルのぶれが発生します。

次に考えられるのが、サスペンションの不調です。サスペンションが硬すぎる、あるいは柔らかすぎる場合、路面の細かい振動がダイレクトにハンドルへ伝わり、不安定さを感じることがあります。特に、低速時には衝撃が緩和されにくくなるため、振動が目立ちやすくなります。

もう一つの原因として、ステアリングステムベアリングの緩みや劣化が挙げられます。この部品はハンドルの回転をスムーズにする役割を果たしていますが、劣化や緩みがあると、低速時に細かな振動やぶれが発生します。また、荷物の積載バランスが悪い場合も、車体が前後左右に揺れやすくなり、ハンドルのぶれが助長されます。

これらの問題を解決するためには、まずタイヤの空気圧や摩耗具合を確認し、必要であればタイヤ交換や空気圧の調整を行いましょう。また、ホイールのバランス調整やサスペンションの調整も重要です。さらに、ステアリングステムベアリングの状態を点検し、必要に応じて交換することをおすすめします。これらの点を定期的にチェックすることで、低速時のハンドルのぶれを防ぎ、安定した走行を実現できます。

低速走行でふらつきが起こる原因

低速走行中にバイクがふらつく原因は、操作技術の問題だけでなく、バイク自体の状態や設定に関係していることが多いです。最初に考慮すべきは、ライダーの姿勢です。低速時には体のバランスをとるのが難しくなるため、正しいライディング姿勢を維持することが重要です。具体的には、膝でタンクをしっかりとニーグリップし、体をリラックスさせながら上体をやや前傾させることで、安定感を高めることができます。

一方で、車両の調整不足もふらつきの原因になります。特に、タイヤの空気圧が適正でない場合や、タイヤが過度に摩耗している場合、路面との接地面積が不均一になり、バイクが不安定になることがあります。また、サスペンションの調整が適切でない場合、車体の動きが滑らかでなくなり、ふらつきが目立つようになります。

さらに、低速時のエンジン回転数が不安定であることも要因の一つです。クラッチ操作がスムーズでなかったり、エンジンの燃焼が不完全であったりすると、車体の挙動がぎくしゃくし、ふらつきを引き起こします。この現象は、特に初心者ライダーに多く見られるものですが、エンジンの調整やクラッチ操作の練習で改善することが可能です。

低速走行中のふらつきを防ぐためには、ライディング姿勢の見直しと、バイクのメンテナンスが必要です。まずはタイヤの空気圧や摩耗具合を確認し、サスペンションの調整も定期的に行いましょう。また、低速走行時のクラッチやアクセルの操作練習を重ね、エンジンの回転を安定させる技術を身に付けることが大切です。これらのポイントを押さえることで、低速時でもスムーズかつ安定した走行を実現できます。

二次エアの症状とは

二次エアとは、エンジンが必要とする空気とは別に、不要な空気が吸い込まれる現象を指します。この問題が発生すると、エンジンの燃焼に影響を与え、さまざまな症状が現れることがあります。主な症状としては、アイドリング時のエンジン回転数の不安定さ、加速時の息継ぎやもたつき、さらにはエンストが挙げられます。また、排気音が通常よりも大きくなることや、燃費の悪化も見られる場合があります。

二次エアの主な原因としては、エンジンと吸気系をつなぐゴム製のインテークマニホールドの劣化や、ひび割れが挙げられます。この部品が劣化すると、外部から空気が侵入し、空燃比が狂ってしまいます。また、キャブレター車の場合、ガスケットやシール部分の摩耗も二次エアの原因となります。さらに、取り付け部のボルトの緩みや締め付け不良も、空気漏れを引き起こす要因となります。

二次エアの問題を解決するためには、まず原因を特定することが重要です。インテークマニホールドやガスケット、シール部分を目視で点検し、劣化や損傷が見られる場合は即座に交換する必要があります。エア漏れ箇所を特定するためには、エンジン稼働中にスプレータイプの潤滑剤を対象箇所に吹きかけ、回転数の変化を確認する方法が有効です。また、必要に応じて部品の締め付け状態も確認しましょう。

二次エアを放置すると、エンジンの寿命が縮むだけでなく、最悪の場合、エンジン内部の部品に深刻なダメージを与える可能性があります。そのため、症状が現れた際には早急に点検と修理を行うことが必要です。適切な対処を行うことで、エンジンの性能を最大限に引き出し、安全で快適なライディングを楽しむことができます。

スクーターだと低速でガクガクしやすい?

スクーターは、その構造上、低速での「ガクガク感」が発生しやすい傾向があります。この現象の背景には、スクーター特有の駆動システムや重量配分が関係しています。スクーターは一般的に、CVT(無段変速機)という自動変速システムを採用していますが、このCVTが低速域で滑らかに動作しない場合、駆動力の伝わり方がぎくしゃくし、ガクガクとした挙動が発生します。

さらに、スクーターの重心位置がバイクと比べて低いことも影響しています。重心が低いと、低速での微妙なバランス調整が難しくなり、加減速時に挙動が不安定になることがあります。また、エンジンがリアホイールの近くに配置されているため、後輪への重量が集中しやすく、フロントタイヤが浮き気味になることで操作性に影響を与える場合もあります。

もう一つの要因として、タイヤやサスペンションの状態が挙げられます。タイヤの空気圧が適正でない場合や摩耗している場合、低速での接地感が悪くなり、不安定な挙動を引き起こします。また、サスペンションが硬すぎる場合、路面の細かな凹凸を吸収できず、その振動が車体全体に伝わりやすくなります。

このようなガクガク感を改善するためには、まずCVTの点検と調整を行うことが重要です。特に、ベルトやプーリーの摩耗が進んでいる場合は交換が必要です。また、タイヤの空気圧や摩耗具合を定期的に確認し、必要に応じて交換することも効果的です。さらに、サスペンションの状態を見直し、適切な設定に調整することで、低速での安定感を向上させることができます。

スクーターのガクガク感は、メンテナンス不足や駆動系の劣化が主な原因であることが多いため、定期的な点検を心掛けることで、快適な走行を楽しむことができるようになります。

シミー現象とは

シミー現象とは、低速走行中にハンドルが左右に小刻みに振動する現象のことを指します。この現象は、速度が低いときほど目立つことが多く、ライダーにとっては不安を感じさせる原因となります。シミー現象が発生する理由は、バイクの車体構造やメンテナンス状態に深く関係しています。

最も一般的な原因は、タイヤの空気圧不足や摩耗です。タイヤの空気圧が低いと、路面との接地面積が不均一になり、ハンドルに微細な振動が伝わりやすくなります。また、タイヤが過度に摩耗している場合も同様に、バランスが崩れて振動が発生します。さらに、ホイールバランスの崩れもシミー現象の要因となります。ホイールのバランスが取れていないと、特定の速度域で振動が顕著になります。

もう一つの原因として、サスペンションやステアリングステムベアリングの不調が挙げられます。これらの部品が劣化していると、路面からの衝撃を適切に吸収できなくなり、結果としてハンドルに振動が伝わりやすくなります。また、バイクに取り付けられたアクセサリーや荷物の配置が偏っている場合も、シミー現象を引き起こすことがあります。

この現象を防ぐためには、まずタイヤの空気圧を適正に保つことが重要です。次に、ホイールバランスを定期的にチェックし、必要に応じて調整を行いましょう。また、サスペンションやステアリングステムベアリングの点検を怠らないことも大切です。さらに、バイクに積載する荷物は均等に配置し、偏りが生じないように心掛けましょう。

シミー現象を改善することで、低速走行時の安定性が向上し、安全で快適なライディングが可能になります。適切なメンテナンスと調整を行うことが、シミー現象の予防と解消の鍵です。

ライディング時のトラブルについてはこちらの記事もおすすめです。

バイクアクセル開けるとかぶる? 原因と季節別の対応解決策について解説

バイク低速走行のガクガク感の対策

- ハンドルブレースで振動を抑える効果について

- 低速走行する際のコツとは?

- 低回転時に感じるボコボコ感とインジェクション調整

- 空燃比調整で低速時の息継ぎを改善する方法

- 低速走行での快適性を保つポイント

ハンドルブレースで振動を抑える効果について

ハンドルブレースは、バイクのハンドルの剛性を高めるためのパーツで、特に振動の軽減に効果があります。バイクのハンドルは、走行中に発生する振動やしなりがそのままライダーの手に伝わりやすい構造になっています。この振動を放置すると、長時間の運転で手のしびれや疲れを引き起こす原因となりますが、ハンドルブレースを取り付けることで、この問題を効果的に軽減できます。

ハンドルブレースは、ハンドルバーの中央に取り付けることで、ハンドル全体の剛性を向上させる役割を果たします。これにより、走行中の細かな振動や大きな衝撃がハンドルに伝わるのを抑え、安定したハンドリングを実現できます。特に、長距離ツーリングやオフロード走行など、振動が多い状況ではその効果が顕著に現れます。

さらに、ハンドルブレースにはカスタムパーツとしての側面もあり、さまざまなデザインやカラーの製品が用意されています。これにより、見た目を自分好みにドレスアップすることも可能です。また、一部のハンドルブレースはクランプバーとして利用でき、スマホホルダーやナビゲーション機器を取り付けるための土台としても機能します。

ただし、ハンドルブレースを取り付ける際には、ハンドルバーとの適合性を確認することが重要です。適合しないサイズや仕様のものを選ぶと、十分な効果を得られないだけでなく、かえって不安定さを助長する可能性もあります。また、正しい取り付け手順を守り、しっかりと固定することも忘れないようにしましょう。

ハンドルブレースは、振動による疲労を軽減し、安全で快適な走行をサポートする重要なアイテムです。特に、振動の多いバイクや長距離を頻繁に走行するライダーにとっては、大きなメリットをもたらします。選び方や取り付け方に注意しながら、自分のバイクに最適な製品を選びましょう。

低速走行する際のコツとは?

バイクで低速走行をスムーズに行うには、いくつかの重要なポイントを意識することが大切です。低速走行は、特に初心者ライダーにとって難しい部分ではありますが、基本的な操作を習得することで安定性を大きく向上させることができます。

まず、低速走行時の基本姿勢を整えることが重要です。ニーグリップを意識してタンクをしっかりと挟み、体を安定させます。これにより、バイクと一体化した感覚が得られ、微妙なバランス調整がしやすくなります。また、上体を少し前傾させ、ハンドルに力を入れすぎないようにすることで、スムーズな操作が可能になります。

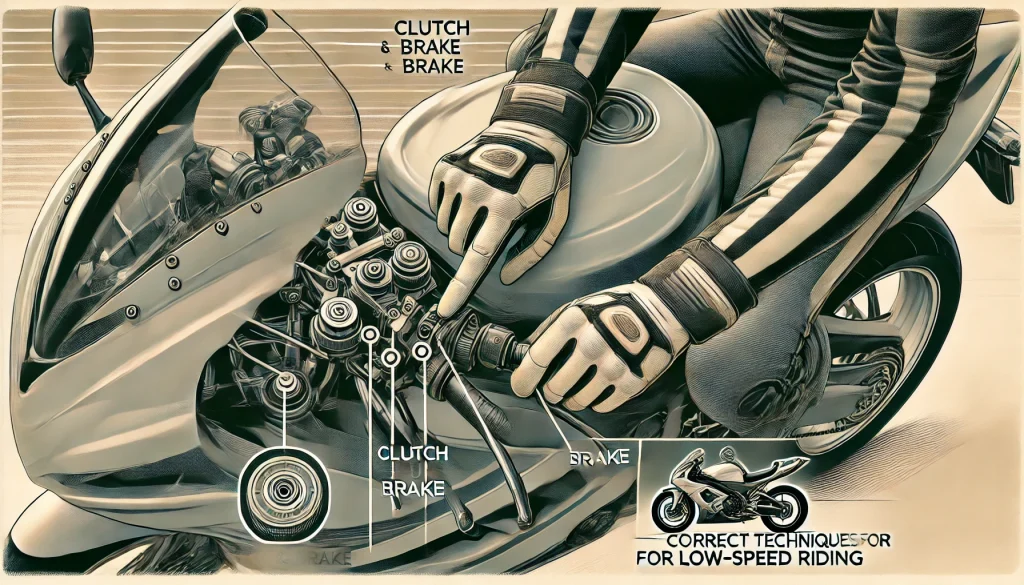

次に、クラッチとリアブレーキの操作がポイントです。低速時には、クラッチを完全につなげず「半クラッチ」の状態を維持しながら操作するのが基本です。この状態を保つことで、エンジン回転数を適切にコントロールしやすくなります。また、速度調整は前ブレーキではなくリアブレーキを使うのが効果的です。前ブレーキを使用すると急激に停止しがちですが、リアブレーキならばスムーズな減速が可能です。

視線の使い方も低速走行では重要です。近くを見つめすぎると、細かい動きに反応してふらつきが生じやすくなります。なるべく遠くを見るようにすることで、進行方向が安定し、低速でもバランスが取りやすくなります。

最後に、練習方法についてです。低速走行の感覚をつかむためには、広い場所で一本橋やスラロームの練習をすることがおすすめです。これらの練習では、車体を左右に倒しながらもバランスを保つ技術が鍛えられます。自転車を使ったトレーニングも効果的で、自転車で低速走行の感覚を身につけることで、バイクでの低速操作にも応用できます。

これらのコツを意識することで、低速走行時の安定感が向上し、街乗りや渋滞時も快適に運転できるようになります。特に初心者ライダーは焦らず練習を重ね、技術を着実に向上させましょう。

低回転時に感じるボコボコ感とインジェクション調整

低回転時にエンジンがボコボコと不規則に感じられる場合、それはエンジンの燃焼状態に問題がある可能性があります。この現象は、特にインジェクション車で発生することが多く、燃料供給の不具合やセンサーの不調が原因となることが一般的です。

インジェクション車では、センサーがエンジンの状態を常に監視し、適切な空燃比(空気と燃料の比率)を維持するように調整を行っています。しかし、この空燃比が適切でない場合、燃焼がスムーズに行われず、低回転域でボコボコとした感覚が発生します。例えば、エアフローセンサーや酸素センサーが汚れていたり故障していると、正確なデータがコンピューターに送られなくなり、燃料が多すぎたり少なすぎたりする原因となります。

さらに、エンジンオイルの劣化やプラグの摩耗も低回転時の不調を引き起こす要因です。プラグが正常に点火しない場合、エンジン内で燃料が十分に燃焼されず、不規則な振動やボコボコ感を伴うことがあります。また、インジェクションシステム自体が汚れている場合も、燃料供給がスムーズでなくなり、エンジン回転の不安定さにつながります。

この問題を解決するには、まずインジェクションシステムの点検とクリーニングを行うことが効果的です。特に、燃料ラインやインジェクターノズルに汚れが溜まっている場合、それを清掃することで空燃比のバランスが改善されます。また、センサーが正常に機能しているかどうかを確認し、必要に応じて交換を検討することも重要です。

一方で、日常的なメンテナンスも低回転時のボコボコ感を防ぐために欠かせません。エンジンオイルやプラグの定期交換、燃料添加剤の使用など、適切なケアを続けることで、エンジンの調子を安定させることができます。

インジェクション車の調整には専門的な知識と機器が必要な場合が多いため、問題が改善しない場合はバイクショップや専門のメカニックに相談することをおすすめします。適切な調整を行うことで、低回転時でもスムーズな走行が可能となり、より快適なライディングを楽しむことができるでしょう。

空燃比調整で低速時の息継ぎを改善する方法

低速走行中の息継ぎは、バイクの空燃比が適切でない場合に発生することがよくあります。空燃比とは、エンジン内で燃焼させる空気と燃料の割合のことを指し、このバランスが崩れるとエンジンがスムーズに回らず、息継ぎのような症状が出るのです。この問題を改善するには、空燃比を適正な状態に調整することが必要です。

まず、インジェクション車とキャブレター車では調整方法が異なることを理解しておくことが重要です。インジェクション車の場合、車両のECU(エンジンコントロールユニット)が空燃比を自動的に調整しています。しかし、エアクリーナーやマフラーを社外品に交換している場合、ECUが純正設定から外れた状態をうまく補正できないことがあります。その際は、サブコンピューターを導入し、燃料マップを書き換える必要があります。この作業は専門的な機器を使用するため、バイクショップや整備士に依頼するのが一般的です。

一方、キャブレター車の場合は、空燃比の調整を手動で行うことが可能です。具体的には、エアスクリューやフューエルスクリューを微調整して空気と燃料の割合を調整します。また、メインジェットやニードルのサイズや位置を変更することも、空燃比の改善に効果的です。ただし、これらの部品の選定や調整は高度な知識を要するため、作業に不安がある場合はプロに相談することをおすすめします。

さらに、空燃比調整を行う前には、エアクリーナーやスパークプラグの状態を確認することが重要です。これらが汚れていたり劣化していたりすると、正確な調整ができないばかりか、エンジンのパフォーマンス全体にも悪影響を及ぼします。必要に応じて清掃や交換を行った上で、調整作業に移ると良いでしょう。

適切な空燃比に調整することで、低速時の息継ぎを改善し、滑らかな走行が可能になります。特に、定期的なメンテナンスを心掛けることで、エンジンの寿命を延ばし、快適なライディングを楽しむことができるでしょう。

低速走行での快適性を保つポイント

バイクの低速走行で快適性を保つためには、ライディング技術だけでなく、車両の状態や環境に配慮することが重要です。低速走行は街中や渋滞時に頻繁に行う操作であり、適切な工夫を行うことで安全性と快適性が向上します。

まず第一に、ライディング姿勢を正しく保つことが大切です。ニーグリップをしっかりと行い、タンクを両膝で挟むことで、車体との一体感が生まれます。これにより、低速時のバランスを取りやすくなり、ふらつきが減少します。また、ハンドルは力を入れすぎず、軽く握ることを意識してください。リラックスした腕の状態を保つことで、微細な動きにも対応しやすくなります。

次に、エンジンの回転数を適切に保つことが重要です。低速時には、クラッチを完全につながず「半クラッチ」の状態を維持しながら操作することで、エンジンがスムーズに動作します。また、アクセルを一定に保ち、急激な開閉を避けることで、安定した速度を維持することができます。特に、リアブレーキを活用して速度を調整することが効果的です。これにより、車体の前後の揺れを抑え、快適な乗り心地を実現できます。

さらに、車両のメンテナンスも快適性を保つために欠かせません。タイヤの空気圧が適正でない場合や摩耗が進んでいる場合、低速時に車体が不安定になりやすいため、定期的にチェックしましょう。また、サスペンションの調整やチェーンの張り具合も確認することが重要です。これらが適切に保たれていることで、振動や不安定さが軽減されます。

最後に、周囲の環境にも注意を払うことが必要です。例えば、路面状況が悪い場所や傾斜がある道では、バランスを崩しやすくなるため、より慎重な操作が求められます。また、渋滞時や混雑した道路では、周囲の車両や歩行者に配慮し、無理な動きを控えることで安全性が向上します。

これらのポイントを意識することで、低速走行時のストレスを軽減し、快適な走行を楽しむことが可能になります。特に初心者ライダーにとっては、練習を重ねる中でこれらの技術を身につけることが、安全で快適なライディングへの第一歩となるでしょう。

バイク低速走行時のガクガク感の原因と対策

- ガクガク感の主な原因はタイヤやサスペンションの調整不足

- 息継ぎの原因は燃料供給の不具合や点火系トラブルが多い

- 低回転時のボコボコ感は空燃比の不適切さが影響する

- ノッキングは燃料の質や点火タイミングのズレで発生する

- ハンドルのぶれはホイールバランスやタイヤの空気圧不足が要因

- ふらつきはニーグリップの不足や車体調整の不良が原因となる

- 二次エアは吸気系統の劣化によって発生する

- スクーターはCVTの特性上、低速でのガクガク感が起きやすい

- シミー現象はタイヤの摩耗や車体のバランス崩れが引き金となる

- ハンドルブレースは振動軽減とハンドリング安定化に役立つ

- 低速走行では半クラッチ操作とリアブレーキの活用が重要

- インジェクション車ではセンサー調整がボコボコ感の改善に有効

- 空燃比調整は息継ぎや燃焼不良を改善する基本的な対策

- 定期的なメンテナンスが低速走行時の快適性を保つ

- 練習と正しいライディング姿勢が低速走行での安定性を向上させる

コメント