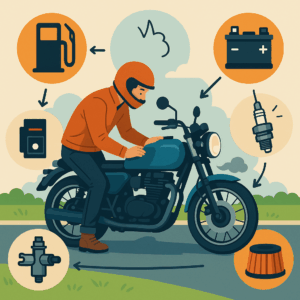

低回転域でエンジンが「ボコボコ」「ボボボ」と不規則に息つきをする現象は、多くのライダーが経験するトラブルのひとつです。こうした症状は、発生の仕方や頻度によって原因が大きく異なり、場合によっては安全走行に支障をきたす恐れもあります。原因は、燃料の濃さや薄さといった燃焼条件の不適合、点火系の不調、吸排気経路の異常、さらには電子制御系の誤作動まで多岐にわたります。

本記事では、まず「ボコつく」という現象の定義と特徴を整理した上で、キャブレター車・インジェクション車それぞれにおける典型的な原因と症状を網羅します。その後、初心者でも実践できる診断手順、メーカー公式資料や信頼性の高い技術解説に基づく確認ポイント、そして再発を防ぐための予防策を解説します。情報はすべて客観的な公開情報・公式技術資料・広く知られている整備知識をもとに構成し、個人的な体験や推測は含みません。

- 症状の特徴から濃い・薄い・点火系を切り分け

- キャブとインジェクション別の実践的チェック

- 公式情報を基にした安全で確実な整備判断

- 再発予防と日常メンテで吹け上がりを改善

バイクが低回転でボコつく原因と考えられる症状

- バイクがボコつくとはどのような現象か

- バイクが低回転でボコつく時の主な兆候

- 吹け上がりが悪い場合のキャブの確認ポイント

- 低回転でボコボコ?インジェクションの不具合

- 息つきの原因とは?インジェクションのチェック方法

- 吹け上がらない原因と故障部位

バイクがボコつくとはどのような現象か

「ボコつく」とは、エンジンが正常に爆発・燃焼せず、間欠的に失火や燃焼不足を起こしている状態を指します。特に低回転域や加速初期のスロットル開度で発生しやすく、エンジンの回転上昇が鈍くなったり、振動や異音を伴ったりします。音の表現としては「ボコボコ」「ボボボ」「パスパス」といった低い連続音になることが多く、これは燃焼が不完全なシリンダーが存在することを示唆します。

技術的には、ボコつきの主因は以下の4つの系統に分類できます。

- 燃料系の異常:混合気が濃すぎる(燃料過多)場合は燃焼が鈍くなりもたつき感が出ます。逆に薄すぎる(燃料不足)場合は爆発力が低下し、息つきや失火が起こります。

- 点火系の異常:プラグの消耗や電極ギャップ不良、点火コイルやCDIの劣化により、点火エネルギーが不足して混合気を完全燃焼できないケースです。

- 吸気系の異常:エアクリーナーの目詰まりや二次エア(本来の経路以外からの空気吸入)が発生すると、混合気比が乱れ、安定した燃焼ができません。

- 排気系の異常:マフラー内のカーボン蓄積や詰まりによって排気抵抗が増大し、燃焼サイクルが阻害されます。

燃調の傾向を把握する手段として広く知られているのが、スパークプラグの焼け色観察です。プラグの先端(碍子部)の色がきつね色であれば空燃比は適正、黒くすすけていれば濃い、白っぽく焼けすぎていれば薄い傾向が疑われます。これは、NGKスパークプラグ公式サイトでも詳細に解説されています。NGKによると、濃すぎは燃費悪化やカーボン付着の原因となり、薄すぎは焼き付きなど重大な故障につながる可能性があります。

また、エンジン制御が機械式キャブレターの場合と電子制御式インジェクション(EFI)の場合では、同じ「ボコつき」でも原因や発生メカニズムが異なります。キャブ車ではジェット類の詰まりや摩耗、フロート室内の燃料供給不良が直接的要因となりやすく、EFI車ではインジェクター噴霧不良やセンサー異常、燃圧の低下などが影響します。これらの違いを理解することで、症状から原因をより正確に推定できます。

総じて「ボコつく」とは、燃料・空気・点火のいずれか、もしくは複数の要素が本来の設計値から外れている状態の表現であり、走行性能だけでなくエンジンの寿命や安全性にも直結する重要な兆候です。

バイクが低回転でボコつく時の主な兆候

低回転域での「ボコつき」現象は、単にエンジンが不調という一言では片付けられません。発生時の状況や音、反応の仕方によって、潜在的な原因を切り分けることが可能です。特に、発進時や渋滞路など低速でのスロットル操作時に顕著に現れることが多く、「ボボボ」「ボコボコ」といったくぐもった排気音や、わずかな車体の前後振動、回転上昇の鈍さなどが特徴です。こうした挙動は、燃焼室内での混合気燃焼が不安定になっている状態を示しています。

低回転ボコつきは、燃調が濃すぎる場合と薄すぎる場合で体感が異なります。濃い場合はスロットルを開けてもモタつく、加速が遅い、黒煙が出るなどの症状があり、薄い場合は息つき、スロットルを一定に保っても回転が上下する、バックファイアが出るといった傾向が見られます。さらに、点火系のトラブル(プラグ劣化、コイル不良)や吸排気系の異常(二次エア、エアクリーナーやマフラーの詰まり)でも、似たような挙動を示すことがあります。

実務的な診断では、発生条件の整理が非常に重要です。例えば「エンジンが暖まった後にのみ発生する」のか「冷間時だけ発生する」のか、「スロットルの一定開度で発生する」のか「急開時に出る」のか、といった条件は原因特定の大きな手がかりになります。また、同じ低回転ボコつきでも、ギア段や負荷条件によって発生頻度が変わる場合、燃料供給系よりも点火系や吸気系の影響が大きいことがあります。

| 症状の手がかり | 濃い傾向 | 薄い傾向 | 点火系 | 吸排気・その他 |

|---|---|---|---|---|

| 低回転でボコボコ鳴る | チョーク戻し忘れ、メイン/ニードル過大 | 二次エア、燃料供給不足 | プラグ劣化/ギャップ不良 | エアクリ詰まり、マフラー詰まり |

| 中開度で息つき | ニードル段数不適合 | ニードル段数不足、ジェット詰まり | コイル/配線接触不良 | タンクキャップベント不良 |

| 高回転で伸びない | メインジェット過大 | メインジェット詰まり/小さすぎ | CDI/イグナイター不調 | 燃料ポンプ/フィルター詰まり |

こうした兆候を的確に把握するためには、五感を使った観察が有効です。排気音の変化、振動の有無、エンジンからの匂い(未燃焼ガソリン臭や焦げ臭)、排気色(黒煙・白煙・無色)などを総合的に判断します。また、公式マニュアルやメーカー技術資料では、これらの症状と原因を体系的に照合するためのチェックリストや診断フローが掲載されていることが多く、特にサービスマニュアルは原因切り分けの精度を高める上で有用です(例:NGKスパークプラグ焼け色診断)。

整備現場では、こうした兆候の記録を整備受付時にヒアリングシートとしてまとめることで、診断時間を短縮し、無駄な部品交換を避けることが可能になります。つまり「どの条件で、どのような音や挙動が、どれくらいの頻度で発生しているか」を詳細に把握することが、低回転ボコつきの早期解決に直結します。

吹け上がりが悪い場合のキャブの確認ポイント

キャブレター車両における吹け上がりの悪さは、低回転ボコつきと密接な関係があります。キャブレターは燃料と空気を適正比率で混合する装置であり、その構造上、内部の汚れや摩耗が性能低下に直結します。特に低回転域では、スロージェットやパイロットスクリュー系統の詰まりが燃調の狂いを招き、もたつきや息つきの原因となります。

キャブの点検では、まず外観と接続部の状態を確認します。フューエルホースの劣化や漏れ、バキュームホースの亀裂は二次エアの混入につながります。次に、キャブ内部の分解清掃を行い、スロージェットやメインジェットの詰まりを除去します。特にスロージェットは孔径が小さく、目詰まりしやすいため注意が必要です。清掃にはキャブクリーナーとエアブローを併用し、完全な通路確保を行います。

キャブ点検の主なチェック項目

- フロート高さがメーカー規定値内か

- パイロットスクリューの戻し回転数が適正か

- ジェットニードルの段数や摩耗状態

- スロットルバルブやダイヤフラムの破れ有無

また、エンジンの吸気バランスを取るための同調調整も重要です。複数気筒エンジンの場合、同調が狂っていると一部の気筒だけ燃調が濃すぎたり薄すぎたりし、低回転域での不安定な燃焼につながります。これらはキャブの構造や整備知識を正しく理解していないと見落としがちなポイントです。

公式サービスマニュアルでは、定期的なキャブ内部清掃と同調調整が推奨されており、特に長期間未整備の車両や保管時にガソリンが劣化した車両では、分解整備が効果的とされています(参照:京浜キャブレター公式サイト)。

低回転でボコボコ?インジェクションの不具合

インジェクション(EFI)車両における低回転ボコボコ症状は、燃料供給制御の異常やセンサー不良が主な原因とされます。EFIは電子制御で燃料を噴射するため、キャブレターと異なり物理的な詰まりは少ないものの、電子的な信号や燃圧の不安定が不具合を引き起こします。

代表的な原因には以下のものがあります。

- インジェクターの噴霧不良(カーボンやワニスの付着)

- 燃料ポンプの吐出圧不足やフィルター詰まり

- O2センサーやスロットルポジションセンサーの異常信号

- ECU内部の故障やマッピング不良

EFIは高圧燃料を扱うため、整備時には必ず燃圧を抜き、メーカーが指定する手順を守る必要があります。誤った作業は重大な事故や火災につながる恐れがあります。

EFI車の診断では、専用の故障診断機(OBDスキャナー)を用いてエラーコードを読み取るのが効率的です。エラーコードはセンサー系統や回路異常の手掛かりとなり、闇雲な部品交換を避けることができます。また、燃料噴射量や噴霧パターンは、インジェクタークリーニングサービスを利用することで改善が期待できます。

メーカーの公式サイトや整備マニュアルには、各センサーの抵抗値や出力電圧の測定方法が記載されており、これらに基づいた計測によって故障箇所を特定できます(参照:BOSCHインジェクション技術情報)。

息つきの原因とは?インジェクションのチェック方法

インジェクション車両における息つきは、低回転域でも発生することが多く、燃料噴射制御や空燃比(燃料と空気の混合比)の乱れが主な原因とされています。息つきは加速時に一瞬の力の抜け感や失速感として現れ、スムーズな走行を妨げます。この症状は、センサー類や吸排気系の異常、燃料供給不良など複数の要因が重なって起こる場合があります。

チェック手順の基本は以下の通りです。

- エラーコードの読み取り(ECU診断機を使用)

- スロットルポジションセンサーの出力確認

- O2センサーの反応速度と出力波形の確認

- 燃料ポンプの吐出圧と吐出量の測定

- インジェクターの噴霧状態の確認

用語補足:O2センサー

O2センサーは排気ガス中の酸素濃度を測定し、ECUが燃料噴射量を補正するための重要な部品です。反応が遅い、または数値が安定しない場合は交換が推奨されます。

公式サービスマニュアルでは、各センサーや燃料系統の点検値が明確に定義されており、これを参照して数値が基準範囲内かを確認します。また、燃料フィルターの詰まりや二次エアの混入は、息つきの原因になりやすいため、吸気系統のリークテストを行うことも有効です(参照:ヤマハ公式サイト整備情報)。

吹け上がらない原因と故障部位

吹け上がらない症状は、高回転までエンジンが回らない、または回転上昇が極端に遅いといった状態を指します。この現象は、燃料供給不足、点火系不良、吸排気系の詰まりなど多岐にわたる要因が関係します。特に低回転域でのボコつきと併発している場合、根本原因は共通しているケースが多く見られます。

主な原因例は以下の通りです。

- 燃料ポンプやフィルターの詰まりによる燃圧低下

- イグニッションコイルやプラグキャップの劣化

- マフラーや触媒の詰まりによる排気抵抗増加

- エアクリーナーの目詰まりによる吸気不足

- キャブやインジェクターの噴射不良

吹け上がらない症状は、部品劣化や詰まりだけでなく、電装系の電圧低下でも発生します。特にバッテリー電圧が低いと、点火火花が弱くなり、燃焼効率が低下します。

診断の際は、まず簡単に確認できるエアフィルターやプラグから点検を始め、それでも改善しない場合は燃料系・排気系・点火系を順に調べていくことが推奨されます。メーカーや車種ごとのトラブル事例も参考になります(参照:ホンダ公式サイト整備Q&A)。

バイクが低回転でボコつく原因の診断と改善方法

- ボコつく原因を特定する基本手順

- パワーダウンの原因と改善策

- バイク 吹け上がり 良くするためのメンテナンス

- 口コミ・感想レビューから見る事例

- バイクが低回転でボコつく原因のまとめと予防方法

ボコつく原因を特定する基本手順

ボコつきの原因を特定するには、症状の発生条件を明確にし、関連する系統ごとに切り分けて診断することが重要です。闇雲に部品交換を行うと、時間とコストが無駄になる可能性が高いため、体系的な診断手順が必要です。

基本的な流れは以下の通りです。

- 症状の記録(発生条件、頻度、音、振動)

- 簡易点検(燃料残量、プラグ状態、フィルターの汚れ)

- 燃料系統の確認(キャブ/EFI、燃圧、ジェットの詰まり)

- 点火系統の確認(プラグ火花、コイル抵抗値、配線接触)

- 吸排気系統の確認(エアクリーナー、マフラー詰まり)

- 電子制御系統の確認(センサー、ECUエラーコード)

診断時の注意点

症状が intermittent(断続的)な場合は、発生時の条件を再現することが重要です。試運転や負荷テストを行うことで、再現性が高まり原因特定につながります。

この手順は、二輪メーカーの整備マニュアルや自動車整備士の診断フローにも共通しており、経験や勘に頼らず科学的に原因を追求するための基本となります。

パワーダウンの原因と改善策

バイクのパワーダウンは、加速力や最高速度の低下として現れます。低回転ボコつきと同時に発生する場合、燃焼効率の低下や吸排気系の制限、点火系の不調などが複合的に影響していることが多いとされています。

主な原因には以下があります。

- エアフィルターの目詰まりによる吸気不足

- マフラーや触媒の詰まりによる排気抵抗増大

- 燃料ポンプやインジェクターの性能低下

- イグニッションコイルやプラグの火花弱化

- エンジン圧縮不良(ピストンリング摩耗など)

改善の優先手順

- 消耗部品(プラグ、フィルター類)の交換

- 燃料・吸気系の清掃と点検

- 点火系の電圧測定と部品交換

- 圧縮圧力の測定によるエンジン内部診断

また、パワーダウンが長期間続く場合は、エンジンオイルの劣化や潤滑不良による内部摩耗も考えられます。メーカー公式サイトや整備マニュアルには、車種別の推奨交換サイクルや純正部品の適合情報が掲載されていますので、必ず参照することが推奨されます(参照:スズキ公式サイト整備情報)。

吹け上がり良くするためのメンテナンス

吹け上がりを良くするには、燃焼効率を高め、スロットル操作に対するエンジンの反応を改善することが目的です。特に低回転域でのもたつきを解消するには、燃料・吸気・点火系統を総合的に整備することが効果的とされています。

効果的なメンテナンス例は以下の通りです。

- プラグ交換と適正なギャップ調整

- エアクリーナーの新品交換または洗浄

- キャブまたはインジェクターの清掃と燃調調整

- 排気系の清掃と詰まり除去

- 点火時期の確認と調整

豆知識:点火時期調整

点火時期(スパークタイミング)が適正でないと、燃焼効率が低下し、吹け上がりが悪くなります。旧車やカスタム車では特に重要な調整項目です。

メーカーの推奨メンテナンスサイクルに従い、定期的な点検と部品交換を行うことで、吹け上がりの改善と維持が可能です(参照:カワサキ公式メンテナンスガイド)。

口コミ・感想レビューから見る事例

インターネット上の口コミや感想レビューには、低回転ボコつきやパワーダウンに関するさまざまな事例が報告されています。これらの情報はあくまでユーザーの体験談であり、全ての車両に当てはまるわけではありませんが、原因や改善策の参考になります。

代表的な口コミ傾向には以下があります。

- 燃料添加剤の使用で症状が改善したという声

- プラグやエアフィルター交換後にレスポンスが向上した事例

- インジェクター洗浄サービスを受けて改善した報告

- キャブの同調調整で振動やもたつきが減少したケース

口コミ情報は必ずしも正確とは限りません。実際の整備や部品交換は、公式サービスマニュアルや専門店の診断に基づいて行うことが推奨されます。

バイクが低回転でボコつく原因のまとめと予防方法

- 低回転ボコつきは燃料系・点火系・吸排気系の異常が複合的に関与することが多い

- キャブ車はスロージェットやパイロット系統の詰まりが主要原因になりやすい

- EFI車はセンサー異常や燃料圧不足による不具合が多く見られる

- 症状の記録と発生条件の特定が診断の第一歩となる

- 吸排気系の清掃と消耗部品交換で多くの症状が改善される

- エラーコード診断で無駄な部品交換を防げる

- プラグやエアフィルターの定期交換は基本メンテナンスとして重要

- 燃料添加剤は予防的な清掃効果が期待できる場合がある

- 公式マニュアルを参照した数値確認が故障特定の近道となる

- 吸気漏れや二次エア混入は低回転域の不調に直結する

- 点火時期の狂いも低回転のもたつき原因になり得る

- マフラーや触媒の詰まりは見落とされがちな要因

- 定期的な燃料系統のクリーニングで長期的な安定性を確保できる

- 診断機やテスターの活用がトラブルシュートを効率化する

- 予防整備を習慣化することで重大故障の発生リスクを下げられる

コメント