バイクのクラッチが張り付いてしまい、ギアチェンジがうまくできない、発進時にエンストしてしまうといったトラブルは、特に長期間バイクを使用していない場合に起こりがちです。このような問題は、安全な走行を妨げるだけでなく、エンジンやバッテリーにも影響を及ぼす可能性があります。この記事では、「バイクのクラッチ張り付きの治し方」を詳しく解説し、その原因や症状、具体的な解消法から予防策までをわかりやすくご紹介します。初めてこのトラブルに直面した方でも実践できる方法を中心に、押しがけやオイル交換といった具体的な対処法も取り上げています。クラッチ固着に悩む方は、ぜひこの記事を参考にしてください。

記事のポイント

- クラッチが張り付く原因とその影響

- クラッチ張り付きの具体的な解消方法

- クラッチ固着を予防するためのメンテナンス方法

- 専門家に頼むべきケースの判断基準

バイクのクラッチ張り付きの治し方

- バイクのクラッチとは

- クラッチの使い方は

- クラッチが固着する原因は何ですか?

- クラッチが張り付くとどうなる?

- 張り付き押しがけの方法

バイクのクラッチとは

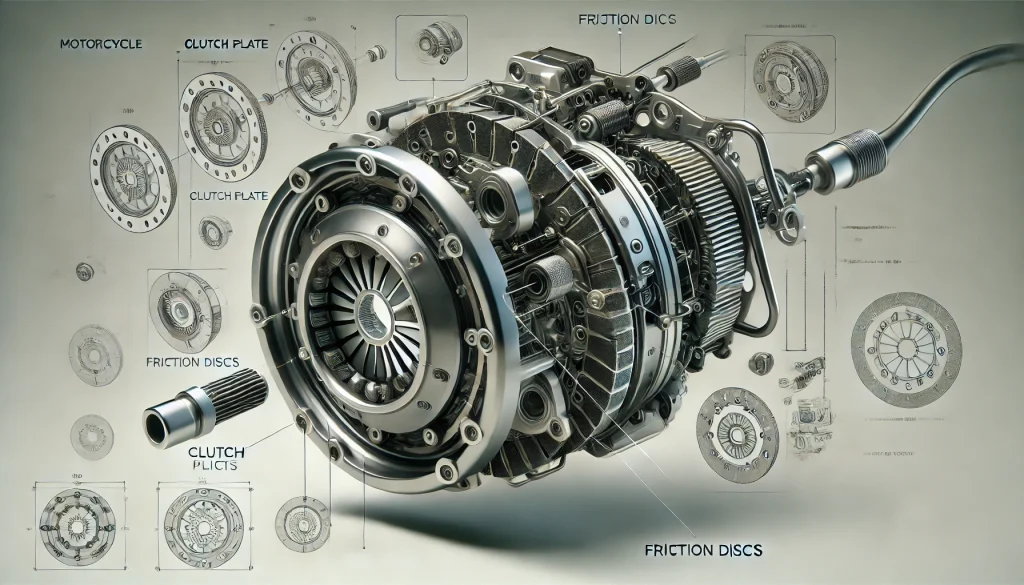

バイクのクラッチは、エンジンの動力を後輪に伝える役割を担う重要な部品です。クラッチを操作することで、エンジンから発生した回転力をギアを通じて後輪に伝達したり、一時的に遮断したりできます。具体的には、クラッチを切ることでエンジンの動力を遮断し、ギアチェンジや停止中にエンジンが動いたまま状態を保つことが可能になります。

クラッチには主に「湿式多板クラッチ」と「乾式クラッチ」の2種類があります。湿式多板クラッチはオイルの中で動作し、滑らかな操作感と耐久性が特徴です。一方、乾式クラッチはオイルに浸らない構造で、直接的な操作感を提供しますが、メンテナンスがやや難しい場合があります。クラッチの種類についてはクラッチ基礎講座をご覧ください。。

つまり、クラッチはエンジンと車輪を繋ぐ橋渡しの役割をしており、バイクをスムーズに操作するための基本的なメカニズムといえます。

クラッチのトラブルについてはこちらの記事もおすすめです。

バイクのクラッチを切っても動く場合の原因と安全な対策を徹底解説

クラッチの使い方は

クラッチの基本的な使い方は、以下の手順で操作することでスムーズに動かせます。まず、クラッチレバーを完全に握り込むことで、エンジンの動力を一時的に遮断します。この動作により、ギアチェンジを安全かつスムーズに行える状態になります。

例えば、発進する際には、クラッチレバーを握りながらギアを1速に入れ、徐々にレバーを緩めていきます。同時にスロットルをゆっくり回すことで、エンジンの動力が後輪に伝わり、スムーズに発進できます。停止する場合も同様に、クラッチを切り、必要に応じてギアをニュートラルに戻します。

また、坂道発進や減速時のギアチェンジなど、状況に応じてクラッチ操作を微調整する必要があります。このように、クラッチは速度調整やギアチェンジのために欠かせない要素であり、正確な使い方をマスターすることで、快適なバイク操作が可能になります。

クラッチが固着する原因は何ですか?

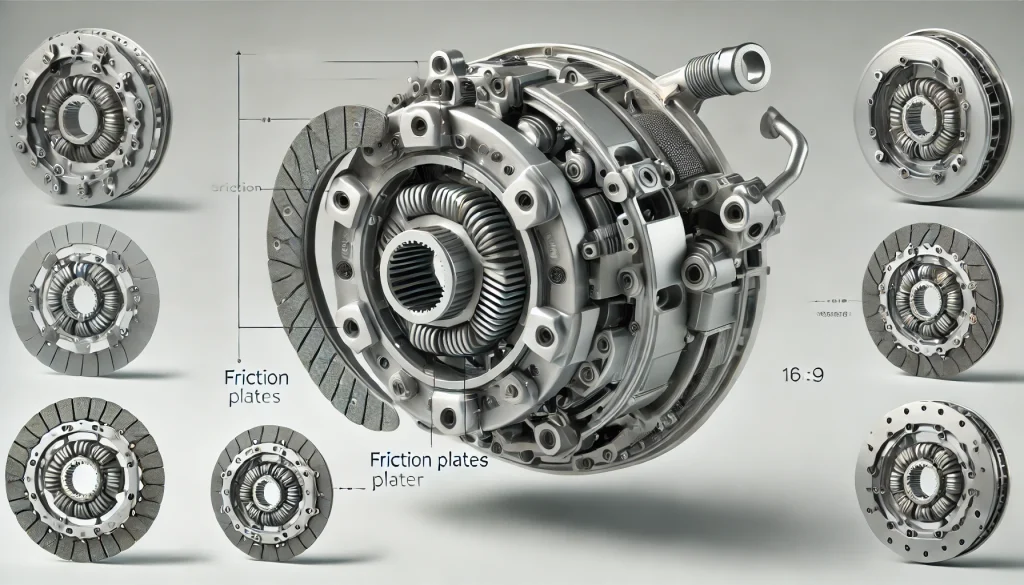

クラッチが固着する主な原因は、長期間バイクを使用しないことによるエンジンオイルやミッションオイルの劣化です。これにより、クラッチプレートやフリクションプレートが粘着して張り付いてしまう現象が起こります。

さらに、湿気や水分が原因でクラッチ内部が錆びることも固着の一因です。特に、雨風の当たる場所や湿気の多い場所に長期間保管されたバイクでは、クラッチプレートやフリクションプレートが錆びて動きにくくなるケースがよく見られます。

また、オイルが長期間交換されていない場合、オイルが酸化して粘度が変化し、クラッチパーツに付着して固着を引き起こします。このような状態になると、ギアを操作した際にスムーズに動かず、エンストの原因となることがあります。

したがって、定期的なオイル交換や適切な保管方法を心がけることで、クラッチの固着を未然に防ぐことが可能です。

クラッチが張り付くとどうなる?

クラッチが張り付くと、バイクのエンジン動力がギアに伝わったままの状態になるため、正常なギア操作ができなくなります。具体的には、クラッチレバーを握ってもクラッチプレートが分離せず、ギアチェンジやニュートラルへの切り替えがスムーズに行えなくなる場合があります。その結果、発進時やギア操作の際にエンストを引き起こすことが多くなります。

さらに、張り付きが続くとエンジンやバッテリーにも負担をかけるため、動力系のトラブルが連鎖的に発生するリスクもあります。例えば、無理に発進を試みることでクラッチプレートが損傷したり、エンジン停止と再始動を繰り返すことでバッテリーが消耗することがあります。

このように、クラッチの張り付きはバイクの安全な操作を妨げるだけでなく、部品へのダメージを広げる可能性があるため、早めの対処が重要です。

張り付き押しがけの方法

クラッチが張り付いてしまった場合、押しがけを試すことでトラブルを解消できることがあります。押しがけとは、バイクを手で押しながらエンジンを始動し、クラッチの張り付きを物理的に剥がす方法です。

まず、ニュートラルギアの状態でバイクを押しやすい場所に移動します。次に、クラッチレバーを握りながらギアを1速に入れます。この状態でバイクを勢いよく押し出しながら、シートに座りタイミングを見計らってクラッチレバーを緩めると、エンジンがかかる場合があります。

ただし、この方法はクラッチプレートや他の部品に負担がかかる場合もあります。また、車体の重さや作業環境によっては、一人で行うのが難しい場合もあるため、安全を確保した上で試みることが大切です。状況によっては、この方法が使えない場合もあるため、別の対処法も検討してください。

バイクのクラッチ張り付きの治し方

- クラッチ張り付きのオイル交換の手順

- クラッチが完全に切れない場合の対処法

- 張り付きの剥がし方の注意点

- クラッチ固着を予防する工夫

- クラッチ固着の修理とメンテナンス方法

- プロに頼むべきケースと判断基準

クラッチ張り付きのオイル交換の手順

クラッチ張り付きのトラブルが発生した際は、オイル交換を行うことで改善することがあります。オイルが劣化するとクラッチプレート同士が張り付きやすくなるため、オイルの状態を見直すことが大切です。

- 古いオイルを抜く

まず、ドレンボルトを緩めてエンジンオイルを完全に抜きます。この際、オイルパンなどを用意して廃油を適切に処理できるようにしてください。 - オイルフィルターを交換する(必要に応じて)

劣化したオイルがフィルターにも悪影響を与えている場合があるため、新しいフィルターに交換するとより効果的です。 - 新しいオイルを注入する

メーカー指定のオイルを適量注入します。指定された粘度や容量を守ることで、クラッチの動作を最適な状態に保つことができます。 - エンジンを暖気する

エンジンをかけて5〜10分ほど暖気運転を行い、オイルを全体に行き渡らせます。これにより、クラッチプレートがオイルで潤滑され、張り付きが解消されることがあります。 - 効果を確認する

クラッチレバーを操作し、スムーズに動作するかを確認してください。張り付きが解消されていれば、通常通り運転可能です。

オイル交換は、クラッチの張り付きを防ぐためにも定期的に行うことが推奨されます。また、適切なオイルを選ぶこともトラブル防止につながります。

クラッチが完全に切れない場合の対処法

クラッチが完全に切れない場合は、まず症状を特定することが重要です。その原因によって適切な対処方法が異なります。以下に代表的な対処法を挙げます。

- クラッチワイヤーの調整を行う

クラッチレバーを握っても完全に切れない場合、ワイヤーの遊びが原因であることがあります。調整ナットを使い、クラッチレバーを握ったときに適切な遊び幅(通常2〜3mm)が確保されているか確認し、調整してください。 - 油圧クラッチのエア抜きを実施する

油圧クラッチの場合、フルードに空気が混入すると切れが悪くなることがあります。エア抜きを行い、フルードを適切に循環させましょう。また、フルードの汚れや量も確認し、不足や劣化があれば交換してください。 - クラッチプレートの張り付きを解消する

長期間使用していない場合、クラッチプレートが張り付いていることがあります。この場合は、暖気運転を行いオイルを温めることで張り付きを解消することができます。もし解消しない場合は、分解清掃が必要になることもあります。

これらの方法を試しても改善しない場合は、クラッチスプリングや内部の摩耗が原因かもしれません。その場合は、専門店での点検や修理を検討してください。

張り付きの剥がし方の注意点

クラッチの張り付きを剥がす際には、以下の注意点を守ることで部品を傷めず安全に作業を進められます。

- 無理な力を加えない

張り付きが強固な場合、無理に剥がそうとするとクラッチプレートやフリクションプレートを傷める可能性があります。特にドライバーや硬い工具を直接使用すると、プレートが変形してしまう恐れがあります。 - エンジンを温めてから作業を開始する

エンジンオイルが冷えていると粘度が高くなり、剥がしにくくなります。10分程度の暖気運転を行い、オイルを温めてから作業を進めると剥がしやすくなります。 - 分解時にガスケットの損傷を防ぐ

クラッチカバーを開ける際、古いガスケットが破れることがあります。その場合は事前に新しいガスケットを準備しておくとスムーズに対応できます。また、液状ガスケットを併用することで応急的に対応することも可能です。 - 作業場所の確保と部品管理を徹底する

作業中に部品を紛失したり汚したりしないよう、整備用のトレイやウエスを用意しておきましょう。特に細かい部品は作業後の復元時に必要です。

張り付きを剥がす作業は、丁寧さが求められます。失敗すると後の修理費用がかさむため、作業が難しいと感じた場合は専門家に相談することも選択肢の一つです。

クラッチ固着を予防する工夫

クラッチの固着を防ぐためには、日頃のメンテナンスと適切な保管方法が重要です。以下の工夫を実践することで、固着を未然に防げます。

- 定期的なエンジンオイル交換を心がける

エンジンオイルは時間の経過とともに劣化し、クラッチプレートの張り付きの原因となります。バイクの使用頻度に関わらず、推奨される交換時期に基づいてオイルを交換しましょう。 - 長期間の保管時はクラッチレバーを固定する

バイクを数カ月以上保管する場合、クラッチレバーを握った状態でタイラップなどで固定することで、クラッチプレート同士の接触を防ぐことができます。ただし、スプリングに負荷がかかるとの意見もあるため、保管期間や状況に応じて判断してください。 - 湿気を防ぐ保管環境を整える

クラッチ内部に湿気が溜まると錆びの原因となり、固着を引き起こしやすくなります。車庫やカバーを使用し、できるだけ雨風や湿気の少ない場所に保管しましょう。 - 定期的にエンジンを始動する

数週間に一度でもエンジンを始動して暖気運転を行えば、オイルを循環させてクラッチプレートの動きを維持できます。

このような工夫を日常的に行うことで、クラッチの固着を防ぎ、バイクを快適に保つことができます。メンテナンスを怠らないことが、長期間のトラブルレスなバイクライフにつながります。

クラッチ固着の修理とメンテナンス方法

クラッチ固着の修理とメンテナンスは、症状の軽度や作業環境に応じて適切に行うことが重要です。以下に具体的な手順とポイントを挙げます。

- 軽度の固着の場合

クラッチ固着が軽度であれば、エンジンを10分ほど暖気運転するだけで解消する場合があります。暖気運転によりエンジンオイルの粘度が下がり、クラッチプレートが剥がれやすくなるためです。その後、クラッチレバーを握りながら何度か操作を試みて、動作がスムーズか確認してください。 - 中程度の固着の場合

暖気運転で改善しない場合は、エンジンオイルの交換が有効です。劣化したオイルを抜き、新しいオイルを適量注入してから再び暖気運転を行います。この方法では、オイル内に溜まった不純物やスラッジを除去することで、クラッチの動きを改善できます。 - 重度の固着の場合

クラッチカバーを取り外し、内部を分解して清掃する必要があります。分解時はガスケットが破れる可能性が高いため、新しいガスケットを用意しておくことが推奨されます。また、クラッチプレートが錆びている場合は、不織布やサンドペーパーで表面を磨き、滑らかにします。部品の劣化が進んでいる場合は、新品と交換することを検討してください。 - メンテナンスのポイント

日常的なメンテナンスとして、定期的なオイル交換や保管環境の見直しを行うことが大切です。特に湿気を防ぐ保管方法や、長期間保管する際のクラッチレバーの固定などを実践すると、固着の発生を予防できます。

このように、軽度の症状から重度の症状まで適切な修理方法を選択し、日頃のメンテナンスを怠らないことで、クラッチの固着を未然に防ぐことが可能です。

プロに頼むべきケースと判断基準

クラッチの修理やメンテナンスが自分で行えないと判断した場合、専門家に依頼することが安全で確実な選択となります。以下の基準を参考にしてください。

- クラッチ内部の分解が必要な場合

クラッチカバーを外す作業や内部の分解・清掃が必要な場合は、経験がない場合に自分で作業を行うと、部品を傷つけたり正確に組み立てられないリスクがあります。特に、専用工具が必要な作業では専門店に依頼するのが賢明です。 - 部品の交換が必要な場合

クラッチプレートやフリクションディスク、スプリングなどの部品が摩耗や劣化している場合、適切な交換が求められます。部品選びや交換には専門知識が必要であるため、プロに相談することでトラブルを防ぐことができます。 - 症状が重度の場合

張り付きが深刻で錆びが進行している場合や、複数の部品に不具合が見られる場合は、自分で対応しようとすると時間や費用がかさむだけでなく、修理が不完全になる可能性があります。専門店では精密な点検が可能なため、適切な修理を受けることができます。 - 作業環境や工具が整っていない場合

クラッチ修理には十分な作業スペースや適切な工具が必要です。これらが揃っていない場合、作業効率が落ちるだけでなく、ミスによる事故や部品破損のリスクが高まります。 - 安全性を最優先したい場合

クラッチはバイクの安全な操作に直結する部品です。不完全な修理や調整は事故につながる可能性があるため、安全性を優先したい場合はプロに依頼することが安心です。

このように、無理に自分で解決しようとせず、必要に応じて専門家に頼ることで、安全で確実な修理を行うことができます。

バイクのクラッチ張り付きの治し方のポイントまとめ

- クラッチはエンジンの動力を後輪に伝える重要な部品

- 湿式と乾式クラッチがあり、それぞれ特徴が異なる

- クラッチ操作は発進や停止、ギアチェンジに欠かせない

- 長期間使用しないとオイル劣化でクラッチが固着する

- 湿気や水分が原因でクラッチ内部が錆びる場合もある

- クラッチが張り付くと正常なギア操作ができなくなる

- 軽度な張り付きは暖気運転で改善することがある

- 押しがけでクラッチ張り付きが解消できる場合がある

- オイル交換はクラッチ張り付き解消に有効な方法

- ワイヤーやフルードの状態を点検することで改善する

- クラッチ剥がしは無理な力を加えず慎重に行う

- 長期間保管時はクラッチレバーを固定するのが有効

- 定期的なオイル交換と適切な保管環境が重要

- 部品の摩耗や劣化が進んでいる場合は交換が必要

- 難しい作業は専門家に依頼することが安全で確実

コメント