バイクのカスタマイズを検討する際、多くのライダーが「パワーフィルター」に興味を持つことでしょう。しかし、「バイクのパワーフィルターは意味ない?」と検索している方の中には、その効果や実用性に疑問を感じている方もいるはずです。パワーフィルターは、エンジンの吸気効率を向上させ、パフォーマンスアップを期待できる一方で、適切なセッティングや使用環境によってはデメリットも生じます。本記事では、バイクのパワーフィルターについて、その「意味ない」と言われる理由やデメリット、そして正しく利用するためのメリットを詳しく解説します。これからパワーフィルターの導入を考えている方にとって、有益な情報をお届けします。

記事のポイント

- パワーフィルターのメリットとデメリットを具体的に理解できる

- パワーフィルターが「意味ない」と言われる理由を把握できる

- パワーフィルター装着後の適切なセッティング方法を学べる

- 雨天時や騒音対策などの注意点と解決策を知ることができる

バイクのパワーフィルターは意味ない?メリットとデメリットとは?

- バイクのパワフィルは効果があるの?

- 原付のパワーフィルターの効果と特徴

- パワーフィルターの交換目安は?

- 音対策で静音化は可能?

- パワーフィルターのセッティング方法

バイクのパワフィルは効果があるの?

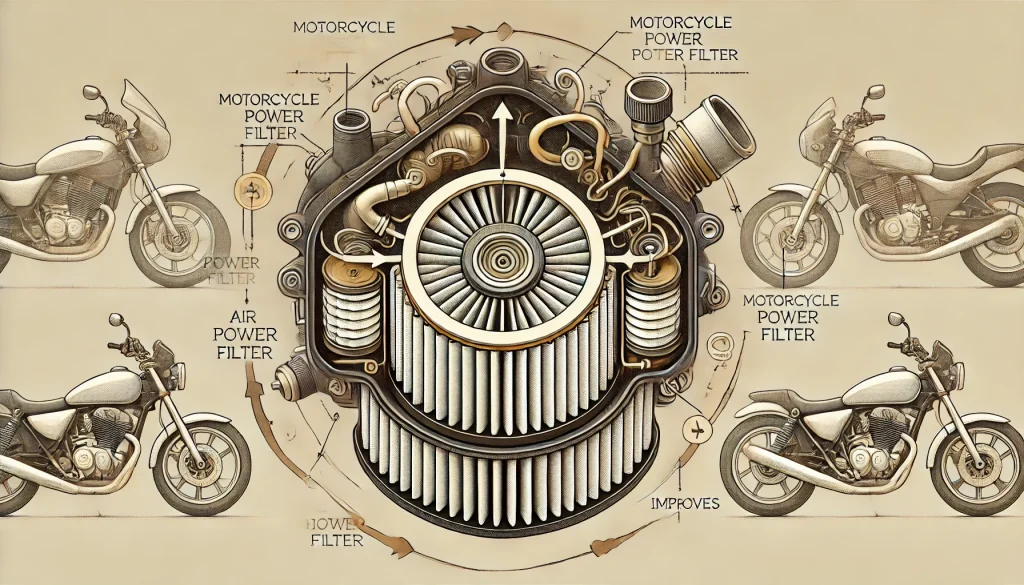

バイクのパワーフィルター(以下、パワフィル)は、エンジンの吸気効率を向上させることで、性能を引き出すためのカスタムパーツです。効果があるかどうかは、使用環境や目的、そして適切なセッティングがなされているかに大きく左右されます。パワーフィルターはケーアンドエヌが有名です。

まず、パワフィルはエアクリーナーボックスを取り外し、むき出しのフィルターを装着するタイプが主流です。この構造により、空気の吸入抵抗を低減し、エンジンがより多くの空気を吸い込むことが可能になります。その結果として、特に高回転域でのエンジン出力が向上し、加速力やスロットルレスポンスが良くなる場合があります。これらの特徴は、スポーツ走行やサーキット走行を楽しむライダーにとって大きなメリットとなるでしょう。

一方で、効果が実感できない、あるいはデメリットを感じるケースもあります。その理由の一つに、パワフィル導入後のセッティング不足が挙げられます。パワフィルを装着するとエンジンに流入する空気量が増加しますが、それに合わせて燃料供給量の調整を行わなければ、空燃比が適切でなくなり、逆にエンジン性能が低下することもあります。また、低回転域ではトルクが減少する場合があり、街乗りや低速走行時の扱いやすさが損なわれる可能性があります。

さらに、パワフィル特有のデメリットとして、吸気音の増加や、雨天時にフィルターが水を吸ってしまうリスクが挙げられます。これにより、静音性や走行安定性が求められるシチュエーションでは、むしろ純正エアクリーナーボックスのほうが適している場合もあるのです。

このように、パワフィルの効果を最大限に発揮するためには、導入の目的を明確にし、適切なセッティングを施すことが重要です。また、デメリットや環境への影響を十分に理解した上で選択する必要があります。

原付のパワーフィルターの効果と特徴

原付バイクにおけるパワーフィルター(以下、パワフィル)は、小排気量エンジンの性能向上を目指す手軽なカスタムパーツとして人気があります。特に、原付をカスタムする際に見た目や音、性能の変化を楽しみたいライダーに好まれています。

パワフィルの効果としてまず挙げられるのは、エンジンの吸気効率向上によるパワーアップです。原付バイクのエンジンは排気量が小さいため、空気の流れや燃焼効率の影響を大きく受けます。パワフィルを装着することで吸気抵抗が減少し、エンジンがより多くの空気を取り込めるようになるため、加速性能やレスポンスの改善が期待できます。特に、坂道や追い越し時など、パワー不足を感じやすいシチュエーションでその効果を体感しやすいです。

また、パワフィルは吸気音の変化をもたらす点でも特徴的です。むき出しのフィルター構造により、エンジンが空気を吸い込む「シュコシュコ」という吸気音が強調され、スポーティなサウンドを楽しめます。この音の変化は、カスタム感を求めるライダーにとって魅力の一つといえるでしょう。

一方で、原付にパワフィルを導入する際にはいくつかの注意点があります。まず、純正エアクリーナーボックスを取り外すことで、雨やホコリがフィルターに直接触れるリスクが高まります。その結果、メンテナンス頻度が増えるだけでなく、フィルターが汚れることでエンジン性能が低下する恐れもあります。さらに、吸気音が増加するため、静音性を求める場面では不向きな場合があります。

加えて、セッティング不足によるトラブルにも注意が必要です。空気量が増えることで燃料供給が追いつかなくなり、エンジンの不調を招くケースがあります。そのため、キャブレターやインジェクションの調整を行い、適切な空燃比を確保することが欠かせません。

このように、原付バイクにおけるパワフィルの導入は、その効果や特徴を理解し、適切なメンテナンスやセッティングを行うことで、初めてメリットを享受できるものといえます。

エンジンのトラブルについて気になる方はこちらの記事もおすすめです。

バイクのアクセルを回すとエンジンが止まる理由と防止策を徹底解説

パワーフィルターの交換目安は?

パワーフィルターの交換時期は、使用頻度や走行環境、製品の仕様によって異なりますが、適切なタイミングでの交換はエンジン性能を維持するために非常に重要です。

一般的に、パワーフィルターの交換目安は約5,000kmから10,000kmの走行ごと、または1年から2年に一度とされています。ただし、砂ぼこりが多い道路や雨天時の走行が多い環境では、フィルターが汚れるスピードが速いため、より短い周期での交換が推奨されます。これには、フィルターの劣化状況や汚れの程度を目視で確認することも含まれます。

フィルターが汚れると、吸気効率が低下し、エンジンが必要な空気を十分に取り込めなくなります。その結果、燃費の悪化やパワーダウンを引き起こす可能性があります。また、汚れたフィルターを放置すると、エンジン内部にゴミや汚れが侵入するリスクが高まり、長期的にはエンジンの寿命を縮める原因となります。

パワーフィルターの状態をチェックする際には、目視でフィルター表面の汚れを確認するのが基本です。汚れが目立つ場合は清掃を行い、それでも効果が回復しない場合は交換を検討します。また、定期的に清掃を行うことでフィルターの寿命を延ばすことができます。清掃には専用のクリーナーやオイルを使用するのが一般的で、メーカーが指定する方法に従うことが重要です。

さらに、フィルターが経年劣化により硬化したり、ひび割れが生じたりすることもあります。このような場合は清掃だけでは性能を回復できないため、即座に新しいフィルターに交換する必要があります。

交換のタイミングを見極めるには、走行距離だけでなく、フィルターの見た目やエンジンの調子も参考にすることが大切です。これにより、パワーフィルターを常に最適な状態で使用でき、エンジン性能を最大限に引き出すことが可能となります。

音対策で静音化は可能?

パワーフィルターを装着すると、吸気音が大きくなることがよく知られています。これは、エアクリーナーボックスを取り外し、むき出しのフィルターを装着することで、空気が吸い込まれる音が直接耳に届きやすくなるためです。この吸気音はスポーティな雰囲気を楽しめるというメリットがある一方、長時間のライディングや住宅街での走行では騒音問題となる場合もあります。では、この音を静音化する対策は可能なのでしょうか?

まず、最も簡単で効果的な方法は、吸音材を使用することです。市販されている吸音材をパワーフィルターの周囲に取り付けることで、吸気音を軽減できます。ただし、吸音材を装着する際には、吸気効率に影響を与えないよう、フィルターのエアフローを妨げない位置に設置する必要があります。この点を間違えると、静音化は達成できてもエンジン性能が低下する恐れがあります。

次に、専用のサイレンサー付きパワーフィルターを選ぶという方法もあります。これらは吸気音を抑える構造が設計されており、静音性と性能のバランスを考慮した製品です。特に騒音に配慮が求められる環境での使用には適しています。ただし、このタイプのフィルターは通常のパワーフィルターより価格が高めであることを考慮する必要があります。

さらに、吸気音を和らげるためには、排気音とのバランスを調整することも有効です。例えば、静音性に優れたマフラーを併用することで、吸気音が相対的に目立たなくなる場合があります。これは直接的な音対策ではありませんが、全体的な騒音レベルを抑えるうえで効果的です。

最後に、ライダー自身が吸気音を許容できる環境での走行を選ぶという対策もあります。例えば、長距離ツーリングなどでは吸気音が気にならないような道路環境を選び、住宅街や静かな場所ではスロットルを控えめに開けることで、吸気音を抑える努力をするのも一つの方法です。

これらの対策を組み合わせることで、パワーフィルターの静音化を図ることは可能です。ただし、静音化と性能のバランスを取るためには工夫が必要であり、自分の使用目的や環境に合った方法を選ぶことが重要です。

パワーフィルターのセッティング方法

パワーフィルターを正しく活用するためには、適切なセッティングが不可欠です。セッティングが不十分な場合、エンジン性能が向上しないどころか、逆に燃費の悪化やエンジンの不調を招くこともあります。ここでは、パワーフィルター導入後のセッティング方法について詳しく解説します。

まず、キャブレターやインジェクションの調整が最も重要なポイントです。パワーフィルターを装着すると吸気量が増加するため、それに応じて燃料供給量を調整し、適切な空燃比(空気と燃料の比率)を維持する必要があります。キャブレターの場合、メインジェットやパイロットジェットを交換し、必要に応じてジェットニードルの位置を調整します。これにより、スロットル開閉に対するエンジンの応答性を向上させることができます。

次に、スパークプラグの確認も重要です。セッティング後は、燃焼状態を確認するためにプラグを点検し、煤の付着具合や色をチェックします。例えば、プラグが黒くすすけている場合は燃料が多すぎる「濃い状態」、逆に白く焼けている場合は燃料が少ない「薄い状態」である可能性があります。この調整を何度か繰り返すことで、理想的な燃焼状態に近づけることができます。

また、セッティング中にはエンジン回転数の変化にも注目しましょう。アイドリング時や加速時のエンジン挙動を観察し、不自然な振動や回転数の変動がないか確認します。特に低回転域から高回転域への移行がスムーズでない場合、空燃比の調整が必要なサインです。

さらに、エアフローを測定するために専用の測定器を使用すると、より精密なセッティングが可能になります。このような機器はプロのメカニックが使用することが一般的ですが、正確なセッティングを目指すライダーにはおすすめです。

最後に、セッティング後は実際に走行テストを行い、全回転域でのエンジン挙動を確認します。これにより、実走行時の挙動を把握し、必要に応じて微調整を行います。

このように、パワーフィルターのセッティングは一度で完了するものではなく、エンジンの状態や環境に応じて何度も調整を行う必要があります。適切なセッティングを施すことで、パワーフィルターの効果を最大限に引き出し、快適なライディングを実現できます。

バイクのパワーフィルターは意味ない?デメリットを詳しく解説

- 原付のパワーフィルターはうるさい?

- パワーフィルターは雨の日どうなる?

- パワーフィルターが意味ないと言われる理由

- パワーフィルター装着時の騒音と対策

原付のパワーフィルターはうるさい?

原付にパワーフィルターを装着すると、吸気音が大きくなることが特徴的です。この「うるさい」と感じる音は、エンジンが空気を吸い込む際に生じる音がダイレクトに外部へ響くためです。純正エアクリーナーボックスが装着されている場合、吸気音は内部で抑制される構造になっていますが、パワーフィルターはこれを取り外すため、音が外部へそのまま伝わります。

具体的に言うと、エンジンの吸気音が「シュコシュコ」という独特の音として聞こえることがあり、アクセルを開けるタイミングでその音量が特に目立ちます。この音はスポーティな雰囲気を求めるライダーには魅力と捉えられる一方で、住宅街や静かな環境での走行では騒音源として気になることもあります。特に夜間の走行では、周囲の静けさに対して音が際立つため、配慮が必要です。

原付バイクはもともと静音性が高い設計のものが多いため、パワーフィルターを装着することで音の変化が一層目立ちます。これにより、普段静かに走行していたライダーが「思った以上にうるさく感じる」と驚くことも少なくありません。

対策としては、音を抑えるための方法がいくつかあります。例えば、市販されている吸音材をフィルターの周囲に装着することで、吸気音をある程度軽減することが可能です。また、防音性が高い専用のパワーフィルターを選ぶのも一つの方法です。これらの製品は、音を抑えつつも吸気効率を維持する設計がされています。

このように、原付にパワーフィルターを装着すると音が目立ちやすくなる傾向がありますが、対策を講じることで快適な走行が可能になります。装着を検討する際は、音の変化を受け入れられるかどうか、また静音化の方法を実施できるかを事前に考えることが大切です。

パワーフィルターは雨の日どうなる?

パワーフィルターはその構造上、雨の日に特有の問題が発生することがあります。エアクリーナーボックスを取り外したむき出しの状態で使用するため、雨水が直接フィルターに触れやすくなり、吸気効率やエンジン性能に悪影響を及ぼす可能性があるのです。

雨の日の最も大きなリスクは、フィルターが濡れることによる吸気性能の低下です。濡れたフィルターは空気の流入を妨げ、エンジンが必要とする空気量を確保できなくなることがあります。これにより、エンジンの燃焼効率が悪化し、パワーダウンやエンジンの不調を引き起こすこともあります。

また、フィルターが水分を吸収しすぎると、内部で湿気が溜まりやすくなり、カビや腐食の原因になる可能性もあります。このような状態が続くと、フィルターの寿命が短くなるだけでなく、エンジン内部へのダメージにつながる恐れもあります。

雨天時の対策として有効なのは、まず防水カバーを装着することです。防水カバーはフィルターを直接覆い、雨水がフィルターに触れるのを防ぐことができます。特に長時間の雨天走行を予定している場合は、事前に防水カバーを装着しておくことでトラブルを未然に防ぐことができます。

さらに、防水スプレーを使用してフィルターの撥水性能を高める方法もあります。このスプレーはフィルターの表面に薄い保護膜を形成し、水分の吸収を防ぐ役割を果たします。ただし、防水スプレーの効果は一時的なものであり、定期的な再塗布が必要です。

雨の日の走行後は、フィルターが濡れていないか確認し、必要に応じて乾燥させるメンテナンスを行うことが重要です。濡れたフィルターをそのまま放置すると、乾燥するまでの間にエンジン性能が低下する可能性があるため、早めの対応が求められます。

このように、パワーフィルターは雨の日に適切な対策を取ることで、その性能を維持しながら安全に使用することが可能です。事前の準備とアフターメンテナンスを怠らないことが、パワーフィルターを雨天環境でも活用するための鍵と言えます。

パワーフィルターが意味ないと言われる理由

パワーフィルターが「意味ない」と言われる理由は、装着だけではその効果が発揮されにくいという特性にあります。パワーフィルターはエンジンの吸気効率を向上させる目的で設計されていますが、その性能を最大限に引き出すには、キャブレターやインジェクションのセッティングが不可欠です。このセッティングが適切でない場合、パワーフィルターが持つ本来の利点を十分に体感できないことがあります。

例えば、空気量が増えるだけで燃料供給が追いつかない場合、空燃比が不適切となり、エンジンの性能が低下する可能性があります。この状態では、加速性能が悪化したり、燃費が悪くなったりといった逆効果が生じることがあります。そのため、適切なセッティングが行われていないパワーフィルターは「意味がない」と判断されることがあるのです。

さらに、低回転域でのトルクが減少する場合も、「意味ない」と感じる要因の一つです。パワーフィルターは高回転域での性能向上を重視した設計のため、低速走行が多い街乗りでは、純正エアクリーナーボックスのほうが適している場合があります。このような特性から、「パワーフィルターは実用性に欠ける」と評価されることがあります。

また、吸気音が大きくなることも一部のライダーにとってはマイナス要素となります。静音性を重視する環境や、雨天時にフィルターが濡れるリスクを考慮すると、パワーフィルターのデメリットが際立つこともあります。

これらの理由から、パワーフィルターが意味ないと言われる場合がありますが、それは適切な使用環境やセッティングが整っていないことが原因です。適切にセッティングを施し、自分の使用目的に合ったバイクの運用を心がけることで、その効果を十分に引き出すことが可能です。

パワーフィルター装着時の騒音と対策

パワーフィルターを装着すると、吸気音が増加するため、騒音に関する課題が生じることがあります。この音の増加は、フィルターがむき出しの状態でエンジンに空気を供給する構造によるものです。エアクリーナーボックスの役割には吸気音を抑える効果も含まれているため、これを取り外すと吸気時の「シュコシュコ」という音が顕著に聞こえるようになります。

この騒音は、スポーティな雰囲気を楽しむライダーにとっては魅力的と感じられることもありますが、長時間の走行ではライダー自身が疲れる原因となる場合もあります。また、住宅街や静かな場所での走行では、周囲に対する配慮が求められることも少なくありません。

騒音対策として最も簡単な方法は、吸音材の使用です。市販されている吸音材をフィルターの周りに巻き付けることで、吸気音を軽減することができます。ただし、吸音材の取り付け位置や方法によってはエアフローが阻害される可能性があるため、正しく装着することが重要です。

次に、静音性に優れた専用のパワーフィルターを選ぶという選択肢もあります。これらは通常のパワーフィルターと比較して音を抑える設計が施されており、吸気効率を維持しつつ騒音問題を軽減できます。

さらに、吸気音だけでなく排気音も調整することで、全体的な音のバランスを整えることができます。例えば、静音性の高いマフラーを装着することで、吸気音が目立ちにくくなる場合があります。このように、吸気音だけでなく排気音との調和を図ることも効果的な対策の一つです。

また、ライダー自身の走行環境を考慮し、静かな場所ではスロットル操作を控えめにするなどの工夫を取り入れることも有効です。これにより、周囲への配慮を保ちながら快適な走行が可能になります。

騒音はパワーフィルター装着時の代表的なデメリットの一つですが、適切な対策を講じることでライディングの楽しさを損なわずに使用することができます。騒音と性能のバランスを考慮した選択を心がけることが大切です。

バイクのパワーフィルターは意味ない?メリットとデメリットを徹底解説

- パワーフィルターは吸気効率を向上させるカスタムパーツ

- 高回転域での出力や加速性能が向上する

- スロットルレスポンスが良くなりスポーティな走行が可能

- エンジン吸気音が強調されカスタム感を楽しめる

- エアクリーナーボックスを取り外すことで軽量化できる

- 雨やホコリの影響を受けやすくメンテナンスが必要

- 適切なセッティングがないとエンジン性能が低下する

- 低回転域でのトルクが減少し街乗りには不向きな場合がある

- 吸気音が大きくなり騒音問題が発生しやすい

- 高回転域での性能向上を重視する場合に効果を発揮する

- フィルター汚れが吸気効率や燃費の悪化につながる

- 防水対策が必要で雨天時の性能が低下するリスクがある

- 原付バイクでは小排気量のパワーアップに貢献する

- パワーフィルターは交換目安が5,000~10,000km程度

- 騒音対策には吸音材や静音設計のフィルターが有効

コメント