バイクのフェンダーレス化は、スタイリッシュで個性的な見た目を求めるライダーに人気のカスタムですが、「フェンダーレスがダサい」と感じる声や、泥はねによる実用性の低下を指摘する意見も少なくありません。この記事では、フェンダーレスがダサいとされる5つの理由や、デザインバランスの崩れが招く違和感について詳しく解説します。また、泥はね問題が引き起こす実用性の低下や、再販価値が下がるリスク、安全面での保安部品の課題にも触れながら、フェンダーレス化のメリットとデメリットを整理します。さらに、法規制と車検通過の課題を解説するとともに、フェンダーレスの泥はね対策方法やバイク全体のデザイン調和を保つポイントについても具体的なアドバイスを提供します。LEDテールライトの導入による見た目の向上や、ショートフェンダーが選ばれる理由、カスタマイズの注意点と選び方も取り上げ、フェンダーレス化を検討しているライダーに役立つ情報を網羅しています。

この記事を読むことで、フェンダーレス化に関する疑問や不安を解消し、自分のライディングスタイルや目的に合った選択ができるようになります。バイクのカスタマイズに興味がある方や、フェンダーレス化を検討している方は、ぜひ最後までお読みください。

記事のポイント

- フェンダーレスがダサいとされる理由とその背景を理解できる

- フェンダーレスによる泥はね問題とその実用性の低下について知る

- 法規制や車検に関するフェンダーレス化の課題を把握できる

- フェンダーレス化に伴う対策方法やデザイン調和のポイントを学べる

バイクのフェンダーレスがダサい?泥はね問題を解説

フェンダーレスがダサいとされる5つの理由

フェンダーレスがダサいとされる理由には、主に5つのポイントが挙げられます。それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

1つ目の理由としては、デザインのバランスが崩れることが挙げられます。バイク全体のデザインは、一つひとつのパーツが調和して成り立っています。フェンダーはその中でも、後部の見た目を整える重要な役割を果たしています。しかしフェンダーレスにすると、リア周りが極端に軽く見えたり、不自然に間が空いてしまうことがあります。このような見た目は一部のライダーから「未完成」に見えるため、ダサいと評価されがちです。

2つ目は、泥はねや雨水の飛散を防げないことです。バイクのフェンダーは単なる装飾ではなく、タイヤから飛び散る泥や水を防ぐ重要な機能を持っています。フェンダーレスにするとその機能が失われ、ライダーや後続車が泥や水を浴びることになります。これが見た目や実用性に直結し、特に雨天時にはネガティブな印象を与えます。

3つ目は、法的な問題に発展する可能性です。日本の道路運送車両法では、フェンダーがないバイクは車検を通過しない場合があります。また、走行中に警察の検査で違法改造とみなされるケースも考えられます。このようなリスクがあるため、フェンダーレスは賛否が分かれます。

4つ目に、バイクの再販価値が下がるリスクです。多くのバイク愛好家や中古市場の購入者は、オリジナルの状態を重視します。フェンダーレスなどの改造は個性を強調できますが、購入者にとっては「純正ではない」と評価され、結果的に再販価格が下がる原因になります。

最後に5つ目として、保安部品の取り扱いが難しくなる点です。フェンダーはリアライトやナンバープレートの固定を支えるパーツでもあります。フェンダーレス化によりこれらを再配置すると、ライトの視認性が低下するなど安全性に悪影響を与える可能性があります。このような点も、フェンダーレスがダサいとされる要因につながっています。

以上の5つの理由から、フェンダーレスに否定的な意見が出ることは少なくありません。ただし、これらは個人の価値観や使用環境にも依存するため、一概にダサいと断定できるものではありません。

デザインバランスの崩れが招く違和感

バイクのデザインにおいて、フェンダーはただの装飾品ではありません。むしろ、バイク全体のバランスを整える重要な役割を果たしています。フェンダーはタイヤとボディの間に適切なスペースを持たせ、全体の見た目に一体感をもたらします。しかし、フェンダーレスにするとこの調和が失われ、違和感を覚えるデザインになることが少なくありません。

例えば、クラシックバイクの場合、元々のデザインには長いリアフェンダーが含まれていることが一般的です。これを取り外すと、後部が間延びして見え、リアタイヤの存在感が目立ちすぎてしまいます。一方、スポーツタイプのバイクでは、リア周りをシャープに見せるフェンダーレスが好まれることもありますが、過度な改造がデザイン全体の流れを崩す原因になることもあります。

また、フェンダーの有無はライダーだけでなく、他者から見た印象にも影響を与えます。バイクはその形状が統一されているからこそ美しく見えますが、フェンダーレスによって不自然な隙間が生じると「未完成なデザイン」と感じる人もいるでしょう。このような印象の違いが、フェンダーレスがダサいとされる原因の一つです。

さらに、フェンダーレス化によって後部がスカスカに見えることで、デザイン全体が軽々しくなる場合があります。これが、フェンダーの重要性を再認識させる理由の一つと言えます。デザイン性を重視するライダーにとって、フェンダーは単なる機能パーツ以上の意味を持つのです。

泥はね問題が引き起こす実用性の低下

バイクのフェンダーレス化にはスタイリッシュな見た目を実現するメリットがありますが、泥はね問題が実用性を著しく低下させる大きなデメリットとなります。フェンダーは泥や水の飛散を防ぐ役割を持つ重要なパーツです。この機能を失うことで、様々な問題が発生します。

まず、雨の日の走行では、リアタイヤから跳ね上がる泥や水がライダー自身の背中に直接当たります。特に長時間走行する場合、服装が汚れるだけでなく、身体が冷えることによる体調不良も考えられます。また、フェンダーがないと泥水がバイクのエンジンや足回りに付着し、パーツの劣化や錆びの原因になるため、メンテナンスの手間が増えるのもデメリットです。

次に、後続車への影響も見逃せません。タイヤが巻き上げた泥や水が後続車のフロントガラスに飛び散ることで、視界を妨げるリスクが生じます。これが原因で事故が発生する可能性もあり、フェンダーレス化は他の道路利用者にも迷惑をかける結果になり得ます。

さらに、泥や水の飛散は法的な問題にも関わります。日本の道路運送車両法では、リアフェンダーが泥よけとしての役割を果たしているかが問われるため、これを満たさないフェンダーレスバイクは車検に通らない可能性があります。合法的なカスタマイズを目指すためには、最低限の泥はね防止装置を追加することが求められます。

このように、フェンダーレス化は見た目を良くする一方で、実用性や安全性の面で大きな妥協を強いる結果になります。使用環境やバイクのデザインを考慮した上で、慎重に検討することが大切です。

再販価値が下がるリスクを知る

フェンダーレス化は、個性的なデザインを求めるライダーに人気のカスタムですが、その影響で再販価値が下がるリスクがある点も見逃せません。特に中古市場では、改造されたバイクに対する評価は購入者によって大きく異なるため、このリスクを理解しておくことが重要です。

まず、多くの中古バイク市場では、純正状態が重視される傾向があります。理由は、オリジナルのパーツがそのバイクの設計意図やデザインを最大限に反映しているからです。フェンダーレス化されたバイクは、特にオリジナル志向の購入者にとって不評となる場合があります。購入後に元の状態に戻すためのコストが発生する可能性もあるため、敬遠される要因となり得ます。

さらに、改造バイクには耐久性や安全性の懸念が伴うことがあります。フェンダーレス化の過程で、ナンバープレートやライトの取り付け方法が不適切だったり、バランスを欠いたデザインに改造された場合、そのバイクを購入することで後から問題が生じる可能性を懸念する購入者もいます。そのため、結果として市場価値が低下するケースが多いのです。

また、コレクターズアイテムとなり得る特定のバイクモデルの場合、改造はその価値を大きく損なう可能性があります。特にクラシックモデルや限定生産のバイクは、オリジナル状態であることが重要視されるため、フェンダーレス化などの改造が価値に大きな影響を与えることがあります。

このように、再販価値に与える影響を考えると、フェンダーレス化は慎重に検討する必要があります。もしフェンダーレス化を検討しているのであれば、取り外した純正パーツを保管し、再販時に元に戻せるようにしておくのも一つの対策と言えるでしょう。

安全面での保安部品の課題とは?

フェンダーレス化を進める上で見逃してはならないのが、安全面における保安部品の課題です。フェンダーは泥よけだけではなく、ナンバープレートやリアライト、ウインカーなどの保安部品を適切な位置に取り付けるための基盤でもあります。これらの機能が損なわれると、走行時の安全性や法的な適合性に問題が生じる可能性があります。

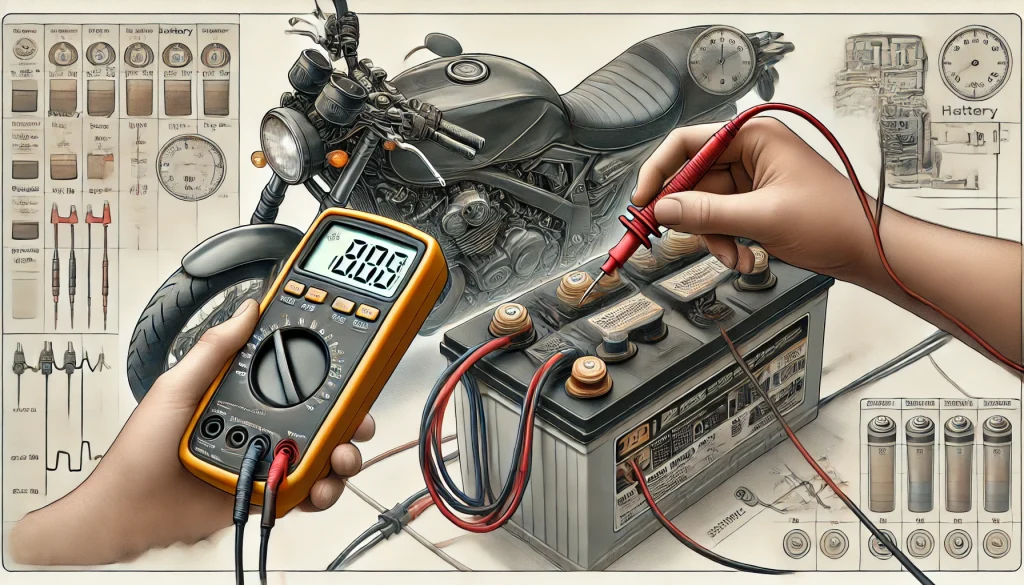

まず、フェンダーレス化によってナンバープレートの位置が低くなりすぎたり、角度が法規制に反する場合、道路運送車両法違反となる可能性があります。日本では、ナンバープレートの角度や視認性に厳しい基準が設けられており、これに違反すると車検に通らないばかりか、走行中に取り締まりを受けるリスクがあります。

また、リアライトやウインカーの位置も重要です。低すぎたり、見えにくい場所に配置されると、後続車両や歩行者から視認されにくくなり、事故のリスクが高まります。特に夜間や悪天候時にはこれが顕著であり、安全面で大きな懸念材料となります。

さらに、保安部品を再配置する過程で、配線の取り回しが不適切になることもあります。これにより接触不良やショートが発生し、最悪の場合、ライトやウインカーが作動しなくなるといった問題も起こり得ます。このような技術的な問題を防ぐためには、フェンダーレス化を行う際に専門家の意見を取り入れることが重要です。

安全性を確保するためには、これらの保安部品を適切に設置することが不可欠です。フェンダーレス化を検討する際は、単に見た目を追求するのではなく、安全面への配慮も忘れないようにしましょう。

嫌われる?見た目の好みが分かれる理由

フェンダーレス化に対する評価が分かれる最大の要因は、見た目に対する好みの違いにあります。バイクのデザインにおける「美しさ」は非常に主観的であり、一人ひとりの価値観やスタイルの好みによって大きく異なります。

フェンダーレスの見た目を好む人は、リア部分がスリムで洗練された印象を持つことに魅力を感じます。特にスポーツバイクのようなスピード感を重視するスタイルでは、フェンダーレスによってリアタイヤの存在感が際立ち、より力強い印象を与えることができます。このようなデザインを求めるライダーにとって、フェンダーレス化は自分の個性を表現する手段となります。

一方で、クラシックバイクやレトロスタイルを好むライダーの中には、フェンダーレスの見た目を「未完成」や「バランスが悪い」と感じる人も少なくありません。これらのスタイルでは、長めのリアフェンダーが持つ落ち着いたデザインが特徴であり、それを取り外してしまうと全体の調和が崩れると考えられます。このため、フェンダーレス化は伝統的なデザインを好む人にとって、あまり好ましいものではない場合があります。

また、フェンダーレス化は使用環境によっても評価が異なります。例えば、泥はねや雨水の影響を受けやすいフェンダーレスのデザインは、日常使いのバイクでは敬遠される傾向があります。一方、晴天時のレジャー用途や短距離のツーリングでは、そのデザイン性が魅力として支持されることもあります。

このように、フェンダーレス化に対する評価は、バイクのスタイルや使用目的、ライダーの好みによって大きく分かれるのが特徴です。それぞれの視点を尊重しながら、自分に合った選択をすることが重要です。

こちらの記事もおすすめです。

バイクのリムステッカーがダサいと言われるのを回避する貼り方と選び方のポイント

バイクのフェンダーレスがダサい理由と泥はね対策

法規制と車検通過の課題を解説

バイクのフェンダーレス化は、見た目を大きく変えるカスタマイズとして人気がありますが、法規制や車検に関する課題をクリアする必要があります。これを怠ると、道路交通法に抵触したり、車検を通過できなかったりするリスクが高まります。

まず、日本の道路運送車両法では、フェンダーはタイヤから飛び散る泥や水を防ぐ「泥よけ」として重要な役割を果たしているとされています。このため、フェンダーレス化によってその機能が損なわれると、車検に通らない可能性があります。特に、後輪からの泥はねがナンバープレートやウインカーに影響を及ぼす場合、保安基準に適合していないと判断されるケースが多いです。

さらに、ナンバープレートの角度や取り付け位置も重要です。2021年の法改正により、ナンバープレートの上向き角度は40度以内、下向き角度は15度以内という厳格な基準が設定されています。この基準を満たさない場合、車検で不合格となるだけでなく、公道を走行中に警察に指摘されるリスクもあります。

また、フェンダーレス化によってリアライトやウインカーの位置が低くなると、他車からの視認性が低下し、これも車検不合格の要因となります。このような問題を回避するためには、車検対応のフェンダーレスキットを使用することが重要です。ただし、車検対応品を使用しても、取り付け方法や部品の状態によっては合格しないこともあるため、十分な注意が必要です。

このように、法規制と車検の基準をクリアするには、フェンダーレス化を行う際に事前に調査を行い、適切なパーツを選ぶことが欠かせません。専門店での取り付けや、車検を意識したカスタマイズを進めることで、安全かつ合法的なフェンダーレス化を実現できます。

フェンダーレスの泥はね対策方法を紹介

フェンダーレス化を行った場合、泥はねや水しぶきの問題が避けられません。これにより、ライダーや後続車に迷惑がかかることもありますが、適切な対策を講じることでこれらのデメリットを最小限に抑えることが可能です。

まず最も簡単な対策として、マッドガードの追加があります。マッドガードはフェンダーほどの大きさはありませんが、タイヤから跳ね上がる泥や水をある程度防ぐ役割を果たします。カーボンやプラスチックなどの軽量素材で作られたものが多く、フェンダーレスのデザイン性を損なうことなく機能を補完できる点がメリットです。

次に考えられる方法は、スプラッシュガードの取り付けです。スプラッシュガードは、リアタイヤの後部や横に取り付けられるパーツで、泥や水の飛散を効率的に抑えます。特に雨天時の走行や未舗装路を頻繁に走る場合に効果を発揮します。サイズやデザインも様々で、車種ごとに適合するモデルを選ぶことができます。

また、タイヤの種類を見直すことも有効です。オフロードタイヤやブロックタイヤは、泥や水を巻き上げやすい形状のため、オンロード向けのタイヤに変更することで、飛散の問題を軽減できる場合があります。ただし、タイヤ変更は走行性能に影響を及ぼす可能性があるため、使用環境を考慮して選ぶ必要があります。

さらに、ライダー自身の装備を工夫するのも対策の一つです。防水性の高いジャケットやパンツを着用することで、泥や水しぶきによる影響を軽減できます。こうした装備は、ライダー自身の快適性を保つためにも役立ちます。

このように、泥はね対策にはいくつかの方法があります。フェンダーレス化によるデザイン性を保ちながらも実用性を損なわないために、適切な対策を講じることが重要です。

バイク全体のデザイン調和を保つポイント

フェンダーレス化は、バイクをスタイリッシュに見せる人気のカスタマイズですが、デザイン全体の調和を保つことが成功の鍵となります。調和を損なうと、逆にアンバランスな印象を与える原因になるため、注意が必要です。

まず、フェンダーレス化に合わせたパーツの選定が重要です。特にリア周りのデザインを統一するために、テールライトやウインカーをスリムで洗練されたデザインのものに交換することを検討すると良いでしょう。LEDテールライトや一体型のライトユニットは、現代的な印象を与えるだけでなく、視認性も向上します。

次に、カラーコーディネートも考慮すべきポイントです。バイク全体の色調に合わせてパーツを選ぶことで、統一感のあるデザインが実現します。例えば、黒を基調としたバイクにはマットブラックのアクセサリーを選び、シックでモダンな印象を作り出すことができます。一方で、鮮やかなボディカラーのバイクには、アクセントとなるパーツを加えることで、個性を際立たせることが可能です。

さらに、機能性とデザインのバランスを考えることも大切です。フェンダーレス化によって生じる泥はねや水しぶきを防ぐために、最小限のマッドガードを取り付けることで、デザイン性と実用性を両立できます。軽量でコンパクトなマッドガードを選ぶことで、視覚的な違和感を最小限に抑えることができます。

最後に、プロポーションの確認が必要です。フェンダーレス化によって後部が軽く見えすぎる場合、リア周りに重量感を加えるようなデザインのパーツを選ぶことで、全体のバランスを整えることができます。

このように、バイク全体のデザイン調和を保つためには、パーツ選び、カラーコーディネート、機能性の考慮が不可欠です。フェンダーレス化を成功させるには、見た目と実用性の両方を意識した慎重な計画が求められます。

LEDテールライトで見た目を向上させる

フェンダーレス化を行った際、LEDテールライトの導入はバイクの見た目を向上させる非常に効果的な手段の一つです。特にフェンダーレス化によってバイクの後部が露出する分、テールライトの存在感が際立つため、デザイン性の高いパーツを選ぶことでバイク全体の印象を大きく変えることができます。

LEDテールライトの最大の魅力は、そのコンパクトさと洗練されたデザインです。従来の電球型のライトと比較すると、LEDは小型化しやすく、自由度の高いデザインが可能です。そのため、フェンダーレスのスリムなリア部分と自然に調和し、全体的に引き締まった印象を与えることができます。また、LEDライトは発光が明るく、視認性が向上するため、夜間走行時の安全性にも寄与します。

さらに、LEDテールライトの中には、ウインカーやブレーキライトが一体型になっているものもあります。このタイプのライトを選ぶことで、リア部分の装備をさらに簡潔にまとめることができ、見た目がよりスタイリッシュになります。一体型のライトは、バイクのラインに沿った設計が施されていることが多く、後部のデザインを壊さずに機能性を向上させる点が人気です。

導入に際しては、取り付け位置や配線が法規制に準拠していることを確認する必要があります。例えば、ナンバープレートやウインカーが規定の位置に設置されていることが重要です。また、適切な防水性能を備えた製品を選ぶことで、雨天時の故障リスクを軽減することができます。

LEDテールライトは、デザイン性と機能性を両立させるだけでなく、フェンダーレス化による後部の印象を際立たせるアクセントとして最適です。バイクの個性を引き立てたい場合に、ぜひ取り入れてみる価値があります。

ショートフェンダーが選ばれる理由

ショートフェンダーは、完全なフェンダーレス化に比べて、実用性とデザイン性のバランスを取る選択肢として多くのライダーに支持されています。その名の通り、通常のフェンダーよりも短い形状で設計されており、泥はね防止などの基本的な機能を維持しながらも、スリムでスポーティな見た目を実現することができます。

ショートフェンダーが選ばれる理由の一つは、デザインの汎用性です。特にカフェレーサーやネイキッドバイクのような車種では、ショートフェンダーが全体のスタイルに調和しやすいです。リア部分がスッキリと見えるため、フェンダーレス化に近い印象を持たせつつ、フェンダーの機能を一部残している点が魅力です。また、スポーティな外観を好むライダーにとっても、リアタイヤが目立ちやすく、動感のあるデザインを強調できます。

さらに、ショートフェンダーは実用面でも優れた特徴があります。完全なフェンダーレス化と比較すると、泥や水の飛散をある程度抑えることができるため、日常的にバイクを利用するライダーにとっては使い勝手が良いです。雨天時でも後輪からの汚れが背中や車体に直接かかりにくく、ライダーやバイクを清潔に保ちやすいという利点があります。

もう一つの理由は、取り付けの手軽さです。ショートフェンダーは多くのバイクに対応する製品があり、取り付けも比較的簡単です。純正パーツをベースにカット加工する方法や、市販のショートフェンダーキットを使用する方法が一般的です。特に初心者でも扱いやすいため、カスタムの第一歩としても人気があります。

ただし、ショートフェンダーを選ぶ際には、ナンバープレートやウインカーの位置が法規制に準拠しているかを確認する必要があります。ショートフェンダーはデザイン性だけでなく、安全性や法的適合性も考慮して選ぶことで、バイクライフをより快適にする選択肢となるでしょう。

カスタマイズの注意点と選び方

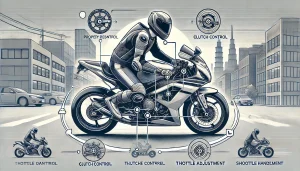

バイクをカスタマイズする際には、デザイン性や個性を重視することが多いですが、同時に安全性や法的適合性についてもしっかり考慮することが必要です。特にフェンダーレス化やショートフェンダーのようなリア周りのカスタマイズは、見た目に大きな変化を与えるため、慎重な計画と選択が求められます。

まず、カスタマイズを行う際には、車種に適合したパーツを選ぶことが最優先です。適合していないパーツを無理に取り付けると、デザインが不格好になるだけでなく、走行中に振動や故障の原因となる場合があります。パーツメーカーの推奨する車種対応表を確認し、確実に適合するものを選ぶことが重要です。

次に、法規制への適合を確認しましょう。特にナンバープレートやウインカー、リアライトの位置や角度が規定通りになっていることが必須です。違法な状態で公道を走行すると、罰則を受けるだけでなく、事故時の保険適用にも影響を与える可能性があります。そのため、車検対応品を選ぶか、専門店での取り付けを依頼することをおすすめします。

また、実用性とデザイン性のバランスも重要です。フェンダーレス化により見た目がスタイリッシュになる反面、泥はねや水しぶきが増えるデメリットがあります。これを補うために、追加のマッドガードやスプラッシュガードを併用することを検討すると良いでしょう。こうした対策を行うことで、見た目を損なわずに実用性を維持できます。

最後に、コストとメンテナンス性も考慮すべきポイントです。カスタマイズには一定の費用がかかるため、予算内でどの程度の変更が可能かを事前に計画しておく必要があります。また、取り付け後のパーツのメンテナンスや耐久性についても調べておくことで、長期的な使用に耐えうる選択ができます。

バイクカスタマイズは、ライダーの個性を反映する楽しみがある一方で、安全性や法的側面を無視することはできません。正しい選び方と注意点を理解し、バランスの取れたカスタムを心掛けることが、理想的なバイクライフへの第一歩です。

バイクのフェンダーレスがダサい?泥はね対策と注意点

- フェンダーレスはデザインバランスを崩す場合がある

- リア周りが軽く見えすぎることで違和感が生じる

- 泥はねや水しぶきで服や車体が汚れる

- 後続車への泥の飛散が安全性に影響を与える

- 車検でフェンダーレスが問題視される可能性がある

- ナンバープレートの角度が法規制に違反するリスクがある

- 再販市場で改造車は価値が低下しやすい

- フェンダーレスの取り付けに技術や費用がかかる

- LEDテールライトはデザイン性と安全性を両立する手段になる

- ショートフェンダーは実用性とスタイルを両立できる選択肢

- 泥はね対策にスプラッシュガードやマッドガードが有効

- タイヤ選びで泥の飛散を抑えることができる

- カスタマイズは法的基準を満たす必要がある

- 見た目の好みが分かれるため慎重に検討するべき

- カスタマイズ前に元のパーツを保管しておくことが望ましい

コメント