バイク教習で女性が感じる苦労というトピックには、教習の流れや必要な装備、技術的課題の乗り越え方など、実践的かつ客観的な情報を求める読者ニーズが含まれます。特に、バイク教習で心が折れそうな状況に直面した場合の改善策、身長150センチ前後の方が抱える足つきや取り回しの不安、50代女性が安全かつ快適に乗れるバイクの選び方、低身長でバイクに乗れないと感じた際の調整方法、教習中のやらかしを未然に防ぐポイント、初日に必要な装備や書類の準備方法、普通二輪免許取得を目指す女性に適した車種やアクセサリーの選定、そして教習所選びで参考になる口コミや感想レビューの活用法など、網羅的な情報が求められます。

本記事は、個人的体験談ではなく、公式情報・公的資料・メーカー公表値・業界の指導基準を根拠にした客観的な解説を提供します。すべての情報は信頼できるソースに基づき、読者がこの記事だけで不安を解消できるように構成しています。

- 女性が直面しやすい二輪教習の課題と見直しポイント

- 身長や年齢別に考える装備・車種・アクセサリー選び

- 公式データに基づく安全装備と練習手順の基本

- 口コミ・感想レビューの使い方と留意点

バイク教習で下手すぎると感じる人必見!知るべきポイントと自信をつけるコツ

バイク教習で女性が感じる苦労を減らすための基礎知識

- 教習初日に女性が準備すべきこと

- バイク教習で心が折れそうな時の対処法

- 普通二輪における女性身長別の注意点

- バイクに低身長で乗れないと感じた時の工夫

- バイク教習でやらかしを防ぐための心構え

教習初日に女性が準備すべきこと

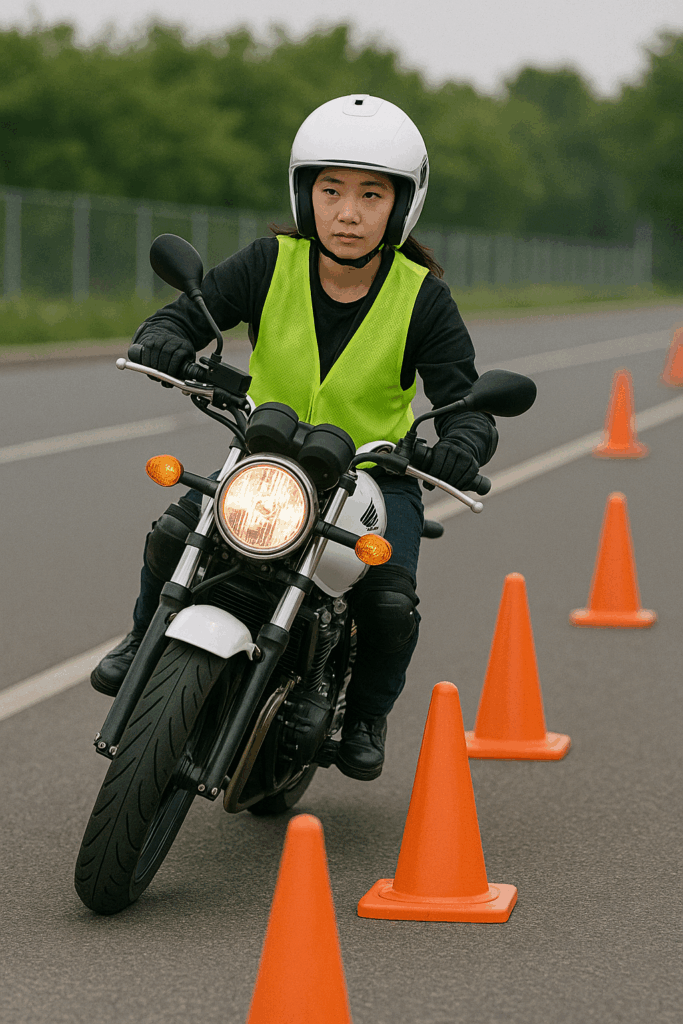

バイク教習の初日は、装備、書類、そして心理的な準備が成否を大きく左右します。特に女性の場合、体格や筋力差を考慮した準備が安全性と学習効率に直結します。

安全装備に関しては、警察庁が公式に推奨する基準が存在し、警察庁 二輪車の安全利用ではJISやPSC認証のヘルメット、胸部プロテクターの着用が推奨されています。また、一部自治体や教習機関では胸部プロテクターの着用が必須条件とされており、警視庁の安全教室でもその重要性が明記されています。

初日に用意したい装備チェックリスト

- フルフェイスまたはジェット型ヘルメット(JIS/PSC規格適合)

- 胸部・肘・膝のプロテクター

- 手首まで覆うグローブ

- くるぶしを保護できるライディングブーツ

- 肌の露出を避けた長袖・長ズボン

- 反射材や明るい色のウエアで視認性を向上

反射材の使用は、政府の交通安全運動要綱でも推奨されています。

書類準備では、誓約書や適性検査関連の提出書類を事前に確認し、集合場所や開始時刻、装備チェックの基準を把握することが重要です。教習時限の制度的枠組みは日本二輪車普及安全協会の早見表に整理されており、普通二輪免許の場合は技能教習19時限(所持免許により変動)が一般的とされています。

心理面では、初日の不安を軽減するために教習所のコースレイアウトや流れを事前に見学し、教習車種の特徴を調べておくことが推奨されます。特にCB400SFなどの一般的な教習車は重量200kg前後、シート高750mm程度のスペックを持つため、足つきや取り回しのシミュレーションが有効です。

バイク教習で心が折れそうな時の対処法

バイク教習では、特定の課題で進捗が停滞すると精神的な負担が大きくなります。特に女性の場合、体格や筋力の差から同じ課題でも難易度が高く感じられることがあり、「心が折れそう」と感じる瞬間は珍しくありません。このような状況を打開するためには、問題の原因を明確にし、それを改善するための具体的な手順を体系的に整理することが有効です。

課題克服の第一歩は、動作を分解して理解することです。例えば、JAFが公開しているコーナリングの基礎解説では、「スローイン・ファーストアウト」という減速・加速の基本原則が紹介されています。これは、カーブの手前で十分に減速し、出口が見えた段階で加速に移るというものです。多くの受講者が課題に失敗する原因は、この減速と加速のタイミングが不適切であることにあります。

技術用語解説|セルフステア

セルフステアとは、バイクが傾いた方向へ自然にハンドルが切れていく現象を指します。これは前輪のキャスター角やトレール量といった車体設計に起因する自然な挙動で、無理にハンドルを固定すると不安定になります。適切なセルフステアを生かすためには、上半身の力みを抜き、タンクを太腿で挟む「ニーグリップ」によって下半身で車体を安定させることが重要です。

停滞状態を脱するための実践的な手順としては、次のようなアプローチが有効です。

- 課題の細分化:一本橋やスラロームなどを、進入姿勢・加速ポイント・減速ポイントといった小さな工程に分ける。

- 短時間反復:同一課題を連続して長時間行うよりも、短時間で複数回に分けて練習する方が集中力を維持しやすい。

- 客観的評価:教習指導員から具体的な改善点を聞き、動画撮影などで自己分析する(許可がある場合)。

- 環境の最適化:雨天や強風時は難易度が上がるため、可能であれば天候条件の良い日を選ぶ。

精神的な落ち込みを防ぐためには、目標設定も重要です。技能試験に必要な最低基準は公的に定められていますが、その基準を「達成すべきゴール」として一度リセットし、上達の過程を小さな成功体験の積み重ねとして捉えることが推奨されます。例えば、一本橋で最初は5秒を安定して通過できれば十分とし、次に7秒、最後に10秒以上を目指すといった段階的目標が効果的です。

また、教習中に恐怖心が高まる場合は、練習前に深呼吸を行い、視線を遠くに置くことが有効とされています。これは、心理的にも視覚的にも余裕を作り、急な操作や力みを防ぐ効果があります。特に女性は、無意識に肩や腕に力が入りやすいため、意識的に脱力するルーティンを取り入れると改善が早まります。

普通二輪における女性身長別の注意点

女性が普通二輪教習を受ける際、身長は安全性や操作性に大きな影響を与えます。特に停止・取り回し・跨る動作は、足つき性や車体の重心との関係が密接です。身長ごとの注意点を理解し、自分に合った補助アイテムや操作方法を選択することが、スムーズな教習進行につながります。

例えば、150cm未満の方は両足を地面につけるのが難しい場合が多く、停止時は片足のみを地面につけて安定させる「片足重心」が基本となります。このとき、必ず前輪ブレーキを保持し、車体を垂直に保つ意識を持つことで、不意な転倒を防げます。また、視線は停止中も進行方向へ向けることで、発進時のバランスが取りやすくなります。

| 身長の目安 | 意識したいポイント | 活用可能な補助アイテム |

|---|---|---|

| ~150cm前後 | 停止は片足重視、視線は進行方向先取り | ローシート、滑りにくいソールのブーツ |

| 150~158cm | 跨る前にハンドル位置と前ブレーキ確認 | 薄型プロテクターで可動域確保 |

| 158cm~ | 取り回しは腰を使い、腕の力みに注意 | ニーグリップパッド |

一部メーカーでは純正のローダウンシートが用意されており、例えばカワサキのエリミネーターには標準735mmのほか、715mmのローシート設定があります。

身長に応じた教習の工夫としては、取り回しの際に「押す」よりも「支える・引く」動きを意識することも挙げられます。特に重い教習車両(例:CB400SF、重量約200kg)では、腕力で支えようとすると疲労が早く蓄積します。体幹や下半身を使ってバランスを取りながら押し引きするほうが効率的です。

また、低身長の方は発進時に「半クラッチ+リアブレーキ保持」を短時間組み合わせることで、車体の前後の揺れを抑えられる場合があります。ただし、この操作は教習所の指導方針によっては推奨されないこともあるため、必ず指導員の指示に従ってください。

最終的には、身長だけでなく、脚の長さ、靴底の厚み、体重配分など総合的な要素でバイクの扱いやすさが決まります。そのため、身長ごとの目安はあくまで参考とし、教習所で実車に跨って試すことが欠かせません。

バイクに低身長で乗れないと感じた時の工夫

低身長の方が「バイクに乗れない」と感じる最大の理由は、足つき性の不足と車体重量への不安です。しかし、車種や装備、操作手順を工夫することで、このハードルは大きく下げられます。重要なのは、自分の体格に合わせたシート高の選択と乗車姿勢の最適化です。

シート高の目安としては、身長150cm前後の場合は730mm以下、特に700mm前後のモデルが足つき性の面で有利とされています。例として、ホンダ Rebel 250は公式発表で690mm(参照:Honda公式)、カワサキ ELIMINATOR 400は735mmで、ローシートを装着すると715mmまで下げられると公表されています(参照:川崎重工 技報)。

足つき性の改善には以下の方法があります。

- 純正ローダウンシートやサスペンションのローダウンキットを導入する

- 厚底ブーツや滑りにくいソールを使用する

- 片足重心を前提とした停止ポジションを習慣化する

- 路面の傾斜を利用し、低い側に足を着く

停止・発進時の安定化ポイント

1. 停止時は必ず前ブレーキを保持

2. 片足でしっかり地面を踏みしめ、もう片足はステップ上に置く

3. 発進時は半クラッチを素早く繋ぎ、同時に視線を進行方向へ移す

また、取り回しや駐輪位置の工夫も重要です。駐輪時はあらかじめ進行方向や路面勾配を確認し、上り坂でのバックや不安定な路面での切り返しを避けます。平坦でスペースに余裕のある場所を選び、出発時の操作を簡略化できる環境を作ることが安全に直結します。

車体の改造やローダウンはメーカー保証や安全性能に影響する場合があります。必ずメーカー公式情報や販売店の指導を受け、法的基準や教習所の規定に適合させることが必要です。

最後に、低身長の方ほど体重移動の技術が重要です。信号待ちや低速走行時に体を少し外側に傾けることで、足を安定して着けられます。これらの動作は慣れるまで時間がかかることもありますが、短時間で繰り返し練習する「反復練習」が有効とされます。

バイク教習でやらかしを防ぐための心構え

教習所での「やらかし」は、多くの場合、焦りや確認不足、そして操作の順序ミスが原因です。特に二輪教習では、車体の安定性や安全確認の手順が四輪よりも繊細で、些細な見落としが大きな減点や危険行為につながります。

代表的なミスには以下のようなものがあります。

- ウインカーの戻し忘れ

- 左右の安全確認の省略

- サイドスタンドの上げ忘れや下ろし忘れ

- 発進・停止時の上半身の力み

これらを防ぐには、「動作前に必ず一呼吸置く」ことが有効です。急いで操作を進めると、確認動作が抜け落ちやすくなります。例えば発進時は、まずミラーで後方確認→目視で死角確認→ウインカー操作→半クラッチ→前進という流れを毎回同じ順序で行う習慣を付けます。

出発前・停止前チェックリスト

【出発前】

・ミラー調整と後方確認

・目視で死角を確認

・ウインカー操作

・半クラッチと同時にリアブレーキ解除

【停止前】

・停止位置と路面状態の確認

・前ブレーキ保持しながら片足重心

・視線は進行方向に維持

JAFの解説によれば、カーブ進入時は「十分に減速→進行方向への視線→安定姿勢→カーブ出口で加速」という順序が基本とされています(参照:JAF)。この手順を徹底することで、特にスラロームやクランクなどの課題中の「やらかし」を大幅に減らすことができます。

また、教習所によっては「やらかし防止講座」や「復習走行」を用意している場合があります。これらの機会を活用し、指導員にフィードバックを求めることも効果的です。実際、指導員からの客観的な助言は、自己流の癖を早期に修正する助けになります。

やらかしを防ぐ最大のポイントは、「成功したときの感覚を反復で定着させる」ことです。一度正しい動作を身体が覚えれば、緊張下でも自然とその手順が出せるようになります。特に停止時や発進時の安定動作は、毎回の教習で意識して繰り返すことが重要です。

バイク教習で女性が感じる苦労を乗り越える実践ポイント

- 普通二輪で女性が難しいと感じる課題と克服法

- 身長150cm前後のライダーでも安定して乗るコツ

- 50代の女性ライダーにおすすめ車種と理由

- 口コミ・感想レビューから学ぶ教習の実態

- バイク教習で女性が感じる苦労を乗り越えるためのまとめ

普通二輪で女性が難しいと感じる課題と克服法

普通二輪免許の教習で、多くの女性が難しいと感じやすい課題は、一本橋やスラロームなどのバランス課題、急制動、そして車体の取り回しや引き起こしです。これらは単に技術的に難しいだけでなく、体格差や筋力の違い、精神的なプレッシャーが複合的に影響します。

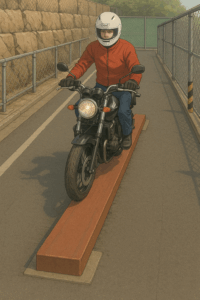

一本橋・スラローム

一本橋では「速度を落とし過ぎてバランスを崩す」失敗が多く見られます。警察庁の安全指導資料では、速度維持のために半クラッチと軽いリアブレーキを併用する方法が紹介されています(参照:警察庁交通局)。また、スラロームでは「セルフステア(バイクが傾く方向に自然とハンドルが切れる現象)」を阻害しないことが重要で、ハンドルを無理にこじらず、腰と目線で車体を導く意識を持つと安定します。

急制動

急制動は、速度調整とブレーキ操作のタイミングがポイントです。JAFの解説では「直線で減速を完了し、車体を垂直に保った状態で前後ブレーキを適切に配分する」ことが推奨されています(参照:JAF)。前ブレーキに過度に依存すると前輪ロックのリスクがあり、逆に後ブレーキだけでは制動距離が伸びるため、両ブレーキのバランスを意識する必要があります。

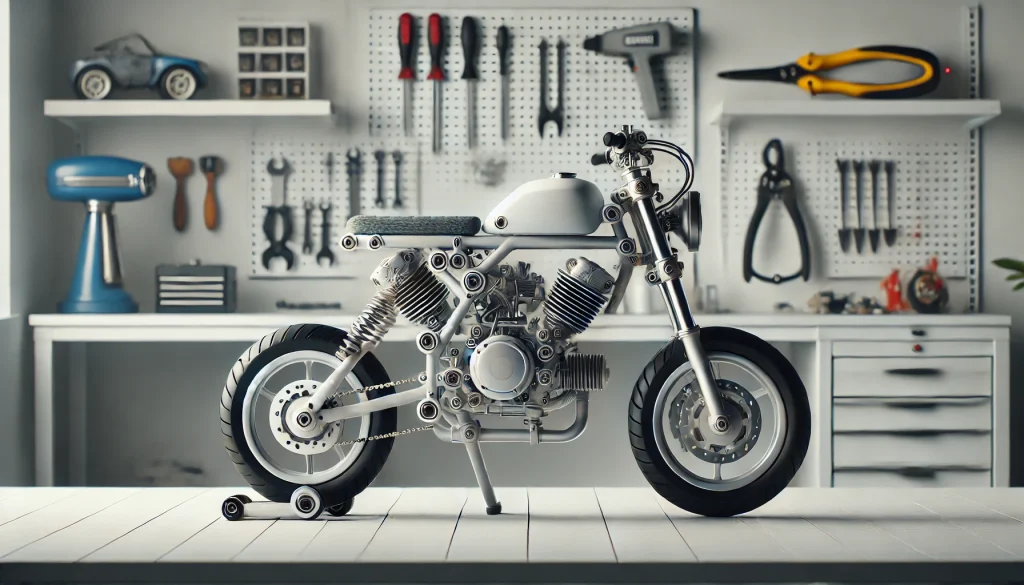

取り回し・引き起こし

教習で使用されるホンダCB400 SUPER FOUR教習仕様は、公式発表で重量198〜207kg、シート高750mmとされています(参照:Honda公式ニュース)。この重量を腕力だけで扱うのは困難なため、腰を車体に近づけ、膝と太ももで支えながら体幹で押すようにします。引き起こしでは、背筋を伸ばし、腰と脚の力を使って持ち上げることで、腕や背中への負担を減らせます。

バイク取り回しのコツ

・腕力に頼らず、下半身で押す

・停止時は必ず前ブレーキを保持

・方向転換時は広めのスペースを確保

これらの課題を克服するためには、単に回数をこなすだけでなく、失敗原因を明確にし、改善のための具体的な手順を意識することが大切です。

身長150cm前後のライダーでも安定して乗るコツ

身長150cm前後のライダーが教習や公道で安定してバイクに乗るためには、足つき性を補う工夫と、車体操作の効率化が欠かせません。足つき性とは、停止時に地面に足がどの程度接地できるかを指し、特に大型車や教習車のようにシート高が750mm以上あるモデルでは不利になりやすい要素です。

停止時には、両足を無理に着けようとせず、片足重視の停車方法を取ることで安定性を確保できます。このとき、前ブレーキを確実に保持し、車体を垂直に保った状態で足を下ろすと、バランスを崩しにくくなります。また、跨る際には車体を完全に垂直にしてから腰から座り込むようにし、降車時も同様の手順を守ることが重要です。

シート高の低い車種を選ぶことも有効です。たとえば、Honda Rebel 250は公式発表でシート高690mmとされ、同クラスの中でも足つき性に優れています(参照:Honda公式ニュース)。同様に、Kawasaki ELIMINATOR 400は735mmで、ローシート715mmの設定ありと川崎重工の技報に記載されています(参照:川崎重工 技報)。

| 車種例 | 公式シート高 | 特徴 |

|---|---|---|

| Honda Rebel 250 | 690mm | 低シート高で足つき性に優れる |

| Kawasaki ELIMINATOR 400 | 735mm(ローシート715mm) | 低重心設計で取り回しやすい |

| Yamaha TRICITY 125 | — | 三輪構造で安定感が高い |

また、装備での工夫も可能です。厚底で滑りにくいライディングブーツや、クッション性と薄型を両立したローシート、ニーグリップをサポートするタンクパッドなどは、足つき性や安定性を向上させます。教習所での練習時からこれらを試すことで、本免許取得後も違和感なく使用できます。

改造や装備変更は、メーカーの公式適合情報や教習所の規定に従って行ってください。安全性に直結するため、公式資料や販売店での確認が必須です。

さらに、足つきだけでなく、停車位置や路面状況にも注意しましょう。傾斜や段差のある場所では、足が接地しにくくなるため、停止前に安全で平坦な場所を選ぶ習慣をつけると安心です。

50代の女性ライダーにおすすめ車種と理由

50代の女性ライダーにとって、バイク選びは「体力の負担を抑えながら安全に楽しめる」ことが最大のポイントになります。この年代では筋力や反射神経の変化が考慮されるため、シート高、車重、ハンドル位置、安全装備など、複数の要素を総合的に判断することが重要です。

まず、足つき性は最優先の条件です。シート高が低いほど停車時の安定性が高まり、取り回しも容易になります。たとえば、Honda Rebel 250は公式発表で690mmと低く、初心者からベテランまで扱いやすいとされています(参照:Honda公式ニュース)。また、Kawasaki ELIMINATOR 400は735mmでローシート715mm設定があり、川崎重工の技報では低重心設計が明記されています(参照:川崎重工 技報)。

次に車重ですが、軽量なモデルは引き起こしや取り回しの負担を軽減します。特に教習車のCB400SFは200kg前後あるため、免許取得後に150〜180kg程度の車両へ乗り換えると、体感的な扱いやすさが大きく向上します。

50代女性が車種を選ぶ際の主な条件

- シート高が700mm前後またはそれ以下

- 車重が180kg以下(できれば160kg台)

- アップライトなポジションで視界良好

- ABSやトラクションコントロール等の安全装備

安全装備の面では、ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は急制動時にホイールロックを防ぎ、転倒リスクを低減します。近年の中型クラスでは標準装備されているモデルも多く、メーカー公式サイトで装備有無を必ず確認することが推奨されます。

また、長距離走行やツーリングを視野に入れる場合、風防効果のあるウィンドスクリーンや、長時間でも疲れにくいシート形状も重要な要素です。これは実際の走行時の快適性を大きく左右します。

| モデル例 | シート高 | 特徴 |

|---|---|---|

| Honda Rebel 250 | 690mm | 低シート・軽量・ABS標準 |

| Kawasaki ELIMINATOR 400 | 735mm(ローシート715mm) | 低重心設計・軽量化 |

| Yamaha TRICITY 125(LMW) | — | 三輪構造で抜群の安定性 |

これらの推奨モデルはあくまで公式公表値に基づく候補であり、実車での足つき確認や試乗は不可欠です。また、健康状態や体力に応じて教習所や販売店スタッフの意見を参考にすることが安全面で望ましいとされています。

結局のところ、50代女性におすすめのバイクは「低シート高・軽量・安全装備充実・アップライト姿勢」という4条件を満たすモデルです。これらを満たす車両は、教習後も長く安心して乗り続けられる選択肢となります。

口コミ・感想レビューから学ぶ教習の実態

バイク教習所を選ぶ際、口コミや感想レビューは、公式サイトでは分からない教習の雰囲気や指導方法を知る上で貴重な参考情報となります。特に、予約の取りやすさ、指導員の教え方、設備や車両の状態などは、実際の利用者の声からしか得られない場合が多いです。

例えば、全国的なレビューサイトであるみん評や、地域別に教習所を検索できる教習所ドットコムなどでは、受講者が「1日の予約枠が限られているため卒業までに時間がかかった」「指導員によって指導スタイルが異なる」といった感想を投稿しているケースがあります。

口コミでよく見られる評価ポイント

- 予約枠の上限(1日2〜3時限までなど)

- 指導員との相性や教え方の丁寧さ

- 教習車や設備の新しさ・清潔さ

- 追加料金や補習の有無と金額

ただし、口コミは個別の体験に基づくため偏りがある可能性があります。ポジティブな評価もあれば、同じ教習所に対してネガティブな評価をしているケースも少なくありません。そのため、一つのレビューだけで判断せず、複数の口コミを比較し、共通して指摘されている点に注目することが現実的です。

さらに、口コミだけでなく、公式サイトやパンフレットの情報と照合する作業も欠かせません。公式には明記されていないが口コミで多数言及されている点(例:駐車場の広さ、プロテクター貸出の有無など)があれば、事前に電話やメールで確認しておくと安心です。

口コミの活用ステップ

- レビューサイトで複数の教習所の口コミを収集

- ポジティブ・ネガティブ両面の傾向を分析

- 公式サイトの情報と照合して不明点を洗い出す

- 直接問い合わせで疑問点を解消する

また、SNS(X/TwitterやInstagram)で教習所名を検索する方法も有効です。写真や短い感想が投稿されている場合があり、設備の雰囲気や車両の状態を視覚的に確認できます。ただし、SNSの情報は更新日時や投稿者の主観に強く依存するため、最終判断は必ず公式情報と合わせて行うべきです。

総じて、口コミや感想レビューは「現場のリアルな声」を知るための重要な手段ですが、それだけで判断せず、複数の情報源を組み合わせる姿勢が、納得のいく教習所選びにつながります。

バイク教習で女性が感じる苦労を乗り越えるためのまとめ

- 装備は規格適合のヘルメットと胸部プロテクターを優先

- 初日は必要書類と集合場所と装備基準を事前に確認

- 課題停滞時は視線と減速と姿勢の順で見直す

- セルフステアを阻害しないために脱力とニーグリップを意識

- 停止時は片足重心と前ブレーキ保持で安定を確保

- 跨る前に車体を垂直に保ち腰から座る動作を統一

- 低身長は純正ローシートや滑りにくいブーツを検討

- 車種選びはシート高と重量と乗車姿勢を基準に比較

- カーブは手前で減速し出口確認後に加速へ移行する

- やらかし防止はウインカー操作や目視確認の習慣化

- 教習車は200kg級もあり体幹と下半身での操作が有効

- 車両や装備は公式公表値と教習所の基準を優先する

- 口コミは傾向把握に利用し複数の情報を照合する

- 短時間で複数回の反復練習で安定動作を習得する

- バイク 教習 女性 苦労は準備と手順の最適化で軽減可能

コメント