バイクバッテリー充電すぐ終わる?充電してもすぐ上がると感じたとき、何を確認し、どこから手を付けるべきか迷う人は少なくありません。バイクバッテリー上がりが続けば始動性が悪化し、結果的にバイクバッテリー 交換が必要になる場合もあります。バイクバッテリー充電器繋ぎっぱなしで問題ないのか、適切なバイクバッテリー充電 方法は何か、バイクバッテリー上がり 期間の目安やバイクバッテリー上がる原因、さらにバイクバッテリー充電してもダメなときの判断基準まで、疑問は多岐にわたります。費用面でも、バイクバッテリー充電 料金を抑えるコツを知りたい人がいる一方で、バイクバッテリー充電車から行う際の注意点を把握したい人もいます。加えて、バイクバッテリー 充電 頻度の決め方やバイク漏電調べ方、バッテリーすぐ上がるオルタネーター不良の見極め、短時間の目安として語られるバイク バッテリー充電 1 時間の是非、バイクバッテリー漏電原因とバイク漏電修理費用の相場も把握しておきたい項目です。バッテリートラブルの際の口コミを参考にする前に、まず客観的な情報を整理し、再発防止まで視野に入れた対策を検討しましょう。

- 充電してもすぐ上がる原因とチェック手順が理解できる

- 最適な充電方法・頻度・器具選定のポイントがわかる

- 漏電や発電系故障の見極め・費用感を把握できる

- 交換判断のタイミングと再発防止策を整理できる

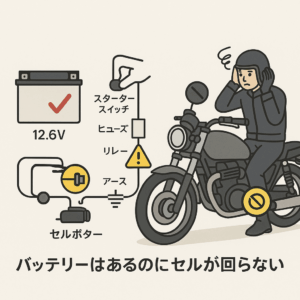

バッテリーがあるのにセルが回らない原因と対処法まとめについて徹底解説

バイクバッテリー充電すぐ終わる?充電してもすぐ上がる原因

- 充電すぐ終わる原因チェック

- 充電してもすぐ上がる原因チェック

- バッテリー上がり期間と交換判断

- バッテリー上がる原因と漏電の原因

充電すぐ終わる原因チェック

結論から言えば、充電が短時間で終了してしまう状況は「健康な状態で素早く満充電になった」のではなく、内部劣化や設定不適合が潜んでいることが少なくありません。鉛蓄電池は劣化が進むと内部抵抗が増し、電圧だけが先に上昇して充電器が満充電と判断してしまうケースが典型です。Yuasa(ユアサ)公式FAQでは、一般的に10時間率容量(Ah値)を10で割った電流での緩やかな充電が推奨されています。つまり、14Ahのバッテリーなら約1.4Aが基準という考え方です。この目安より極端に大きい電流を流すと一見早く充電が終わるように見えても、内部で化学反応が追いつかず、容量回復が伴わない恐れがあります。

さらに、開放式鉛バッテリーでは回路電圧が12.4Vなら4時間以内、11.8Vなら15~20時間以内といった充電時間の目安が示されていますが、数時間で満充電表示になる場合は内部の極板劣化やサルフェーション(硫酸鉛結晶の蓄積)が疑われます。サルフェーションは「満充電されない状態が続くと鉛硫酸塩の結晶が成長して容量が減少する」と説明されており、放置すると回復が困難になります。このため、単に電圧だけでなく「どれだけ電流を受け取れたか(充電量)」を把握することが重要です。

チェック手順としては、まず充電器のモードとカットオフ条件を取扱説明書で確認します。カットオフ電圧が早期に設定されていると、実容量が戻らないうちに停止してしまうからです。次に、電圧計だけでなく容量測定(アンペアアワー推定)や内部抵抗測定機能を備えたテスター・チャージャーを用い、回復容量を比較します。容量がほとんど増えていないのに充電終了となるなら、内部劣化の可能性が高いと判断できます。

また、温度も充電完了判定に影響します。低温では反応が鈍り、満充電到達まで時間が掛かる一方、夏場の高温は自己放電速度を上げると報告されています。 充電環境の温度管理を行い、25℃前後を基準に目安時間を調整しましょう。

短時間で終わる=良好とは限らないという前提を持ち、電圧・容量・内部抵抗を総合的に確認してください。

最後に、端子やケーブルの接触不良も早期終了の原因になります。接触抵抗が大きいと電圧降下が発生し、充電器側が誤認することがあるため、端子の清掃と締め付けトルクの確認を忘れないでください。メーカー公式情報を参照しながら、仕様通りの電流・電圧で充電しているかを都度見直す姿勢が大切です。

なお、最新の高機能充電器(例:OptiMate 4 Quad Program)は、回復充電やサルフェーション除去モードを搭載し、状況に応じて自動で最適化すると案内されています。高機能モデルを使用しても、バッテリー本体の寿命や破損を完全に覆せるわけではありません。機器の能力と電池の物理的限界を区別して評価しましょう。

充電してもすぐ上がる原因チェック

結論として、充電直後にもかかわらず再び上がってしまう場合、どこかで電気が抜け続けている、もしくは走行中の発電量が不足している可能性が高いです。理由は明確で、バッテリーは「入る量より出ていく量が多い」状態になると、電圧が短時間で低下してしまいます。具体例としては、盗難防止装置やドラレコ、USB電源などの常時給電アクセサリーが待機電流を取り続け、キーオフ中でも微量放電が続くケースが挙げられます。また、アイドリングや短距離走行のみでは、セル始動で消費した大電流を補いきれません。発電機(オルタネーター)とレギュレーターのいずれかに不具合があれば、回復どころか走行中も電力赤字になります。

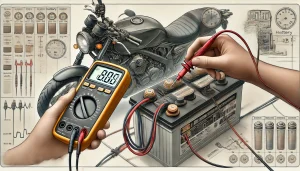

チェック手順は次の通りです。まず、キーオフ時の暗電流(待機電流)をテスターで測定し、一般的な目安である数mA程度を大きく超えていないか確認します。続いて、走行中の電圧を測定し、13.5〜15V前後に収まっているかを観察します。これを下回る、あるいは極端に上回る場合、発電系統の診断が必要です。さらに、充電器側の問題にも注意が必要です。急速充電機能のみを持つ機器で短時間だけ回復させていると、表面電荷だけが復活した状態になり、セルを数回回しただけで再び電圧が落ちる現象が起きます。

アイドリング放置による充電は効率が低く、排気ガス問題も考慮すると推奨されていません。最低でも30分程度の実走行が望ましいとの解説が一般的です。

サルフェーション(硫酸鉛結晶)の蓄積が進むと、充電を受け付ける活物質が減り、いくら充電しても回復率が上がらない状態に陥ります。回復モードを備えた充電器であっても、結晶化が進行しすぎた場合は完全回復が難しいとされています。したがって、一時的な応急処置で満足せず、根本原因(放電源・発電不足・劣化)の切り分けを順序立てて行うことが重要です。最後に、充電直後に電圧が急落するなら、内部短絡や極板剥離など致命的劣化の可能性も視野に入れ、早めの交換判断を検討しましょう。

バッテリー上がり期間と交換判断

結論として、上がりが短期間に再発する、もしくは製造から2〜3年経過した鉛バッテリーは交換を検討する段階に到達していると考えられます。理由は、鉛蓄電池の化学的寿命がその程度で大きく低下することが知られているためです。使用環境によって寿命は前後しますが、短距離移動が中心で常に充電不足、あるいは高温や低温環境で酷使されると、寿命はさらに短くなります。

具体的な交換判断基準を整理すると以下のようになります。第一に、満充電後の静置電圧が12.5Vを大きく下回る場合、容量低下が進行しているとみなせます。第二に、充電時間が極端に長い、あるいは逆に驚くほど短い現象(前段で述べた内部抵抗増大による早期終了)も要注意です。第三に、膨張、液漏れ、端子腐食など目視で判別可能な異常が見られる場合は、安全面からも即交換が推奨されます。

交換費用と選択肢

交換費用はバッテリー本体の価格(国産・海外製、鉛・リチウムなどで幅広い)と工賃で構成されます。ショップで充電・診断込みの交換を依頼する場合、工賃が加算されますが、確実な診断と保証が得られる点はメリットです。セルフ交換なら工賃を節約できますが、希硫酸(きりゅうさん)の扱い、端子の取り付け順序、締め付けトルクなどの安全手順を守る必要があります。公式サイトや取扱説明書は必ず確認し、保護具の着用や換気の確保など基本的な安全対策を徹底してください。

また、近年はリチウム(リン酸鉄リチウム)タイプも選択肢に挙がります。軽量・自然放電が少ないなどの利点がある一方、低温特性や専用充電器が必要などの注意点があります。メーカーは専用の管理システム(BMS)を内蔵している場合が多く、推奨充電器や電圧範囲を守らないと寿命を縮める恐れがあるとされています。購入前に仕様を精査しましょう。

「まだ動くから交換しない」よりも、「予防的交換」で不意のトラブルを避ける方が結果的にコストを抑えられるケースも多く報告されています。

バッテリー上がる原因と漏電の原因

結論として、バイクバッテリーが上がる原因は「使用状況」「電装状態」「充電・発電環境」の三本柱で整理すると理解しやすくなります。まず、使用状況では長期保管・低頻度利用・短距離走行の繰り返しが代表例です。これらは自然放電と消費電力のバランスを崩し、常に不足気味のまま走行を終えてしまいます。次に、電装状態では配線劣化や追加アクセサリーの常時通電、端子腐食による接触不良が挙げられます。最後に、充電・発電環境としては、レギュレーターの故障、ジェネレーターの断線、コネクター焼損などが実際の修理現場で多く報告されています。

漏電 原因に焦点を当てると、被覆の破れ、摩耗したハーネス、湿気による腐食で導通が生じているパターンが目立ちます。特に雨天走行後や洗車後、結露しやすい冬季は要注意です。古い車種ではハーネスの硬化・ひび割れから断線・短絡が生じることも珍しくありません。配線図を見ながら怪しいラインを切り分ける作業は手間ですが、確実な解決に直結します。

ジェネレーター(発電機)はエンジン回転で交流を生み、レギュレーターで直流化・電圧制御されてバッテリーに供給されます。どちらか一方でも不具合が起きれば、充電サイクル全体が崩れます。

上記を踏まえると、原因特定の優先順位は「簡易診断→電装確認→発電系統→内部劣化評価」と進めるのが合理的です。簡易診断では電圧測定と待機電流測定、電装確認ではアクセサリーの配線見直し、発電系統では走行中電圧とコネクター焼損の有無、内部劣化評価では充電受入性能を判定します。原因を一つずつ潰していくことで、無駄な部品交換を避け、費用対効果の高い修理が実現できます。

バイクバッテリー充電すぐ終わる?充電してもすぐ上がるのを防ぐ管理術

- 充電方法と充電1時間の目安

- 充電器繋ぎっぱなしは大丈夫なのか?

- 充電頻度と充電料金の目安

- バイクバッテリー充電で車からジャンプスタートの注意点

- バッテリーがすぐ上がる際のオルタネーター点検とバッテリー充電してもダメな時

- バッテリートラブルの際の口コミ活用の注意点

- バイクバッテリー充電すぐ終わる?充電してもすぐ上がるのを防ぐ原因と対策まとめ

充電方法と充電1時間の目安

結論として、基本は容量(Ah)の1/10電流で行う普通充電を採用し、充電 1 時間だけで済ませるやり方は応急処置に限定するべきとされています。鉛蓄電池では電極内部まで化学反応が進むために時間が必要で、短時間充電では表面電荷のみが回復し、実容量が戻らない状態になりがちだからです。例えば10Ah程度のVRLA(制御弁式)なら約1Aで8~10時間、開放式で回路電圧11.8Vなら15~20時間以内が一般的な目安として紹介されています。これはメーカーの取扱説明書でも示されている代表値であり、温度が25℃付近であることを前提にしています。

充電プロセスは通常「定電流→定電圧→フロート」と段階的に移行します。定電流では内部へ十分なエネルギーを送り込み、電圧が規定値に達したら定電圧制御へ切り替え、最後にフロート(維持)充電で自己放電を補正します。1時間で止めるとこの後半工程に到達せず、容量回復率が低いまま終了する恐れが高まります。リン酸鉄リチウム電池においても、セルバランスを整えるための時間をBMS(バッテリーマネジメントシステム)が必要とするため、短時間充電の乱用は推奨されていません。

具体的手順は次の通りです。まずバッテリーの種類(開放式/VRLA/リチウム)と定格容量・電圧を確認し、それに適合するモードを備えた充電器を選定します。接続順序はプラス端子→マイナス端子の順にクリップを取り付け、その後に充電器をコンセントへ差し込みます。取扱説明書に記載された換気条件と推奨温度帯を守りながら、電圧・電流の挙動と発熱の有無を確認します。短時間充電しか行えない状況では、エンジン始動が可能になった時点で一旦走行し、帰宅後に改めてフル充電する二段構えを検討してください。

| バッテリー種別 | 代表容量 | 目安電流(1/10) | 推奨充電時間 | 留意点 |

|---|---|---|---|---|

| 開放式(12V) | 10Ah | 約1.0A | 8~12時間 | 液量点検と換気が必要 |

| VRLA(12V) | 12Ah | 約1.2A | 9~10時間 | 密封栓は外さない |

| VRLA(小容量) | 2.5Ah | 約0.25A | 3~4時間 | 温度変化に敏感 |

| リン酸鉄リチウム | 5Ah相当 | BMS依存 | 充電器仕様次第 | 専用モード必須 |

過充電は電解液の過熱やガス発生につながる恐れがあると、メーカー公式サイトで解説されています。参考としてGSユアサやOptiMateなど信頼性の高い情報源を確認し、断定的表現ではなく「〜とされています」「〜という案内があります」と伝聞形式で記述する姿勢が大切です。公式情報へのリンクを貼る場合は、読者が最新情報を直接確認できるよう配慮しましょう。

充電器繋ぎっぱなしは大丈夫なのか?

結論は、過充電防止機能やフロート充電モードを備えた充電器であれば繋ぎっぱなし運用は一般的に可能とされています。ただし、全ての製品に当てはまらない点に注意してください。取扱説明書に「常時接続可」「メンテナンスモード搭載」といった明示があることが前提です。機能が不十分な旧式充電器は、満充電後も高電圧をかけ続けることで過充電を招き、内部劣化や膨張、最悪の場合は事故のリスクまで高めます。

フロート充電は満充電後に電圧をやや低く保ち、必要に応じ微弱電流を流す方式です。トリクル充電は常にごく弱い電流を流し続け、自然放電を補う方式と説明されます。いずれも満充電状態を維持するための技術であり、記載がない充電器での長期放置は避けるべきです。OptiMate 4やBC BRAVO 2000+などの高機能モデルはこの点を強調しており、メンテナンスフリー運用の利便性が示されています。

長期接続中でも、週1回程度は触れて温度や膨張を確認する習慣を持つと安心です。雷サージや電源周りのトラブルで充電器が誤作動するリスクもゼロではありません。延長コードの巻き過ぎによる発熱、湿度の高すぎる保管環境など、基本的なリスク管理も合わせて行ってください。

機能の明記がない充電器での繋ぎっぱなしは避けましょう。満充電と表示されたら一旦外す運用が無難です。

リチウム系バッテリーではBMSが過充電を防ぐものの、高電圧に長時間晒すとセルバランスが崩れたり、BMSに負担が掛かったりする可能性が議論されています。繋ぎっぱなしを前提にする場合でも、月に一度は取り外して状態を確認するなど、点検サイクルを組み合わせると安心度が高まります。

充電頻度と充電料金の目安

結論として、充電頻度は「使用環境と季節で変動させる」考え方が現実的です。長期間乗らない期間が1か月以上空くなら月1回以上の補充電が推奨され、冬季は化学反応が鈍るため、さらに間隔を短くすると安心です。短距離走行や頻繁なエンジン始動が続く場合も、走行中の発電だけでは回復しきれないことがあるため、定期的な補充電が劣化を抑える手段になります。

料金については、ショップでの充電サービスが1,000~2,000円程度という例が多くみられます。セルフ充電なら電気代はわずかで、初期費用は充電器代が中心です。年間で数回以上充電するのであれば、高機能な家庭用充電器を購入したほうがトータルコストは下がる傾向があります。さらに電圧計やテスターの導入は、状態を早期に把握できるため、無駄な交換や修理を避けられる投資と考えられます。

頻度設定の目安

- 3~4週間以上乗らない:月1回以上の補充電を検討

- 冬季:間隔を半分程度に短縮(2週間に1回など)

- チョイ乗り中心:始動回数や走行距離を記録し、電圧低下の兆候があれば早めに充電

費用感と手間のバランスを考え、定期的な管理で寿命を延ばすほうが長期的には経済的という考え方が一般的です。交換費用やトラブル時のロードサービス費用を想定すると、予防的メンテナンスの価値は高いといえるでしょう。

バイクバッテリー充電で車からジャンプスタートの注意点

結論として、車(四輪)からのジャンプスタートは「同じ12V同士」「手順厳守」「短時間」を満たせば実施可能とされていますが、リスク管理が不可欠です。四輪の大容量バッテリーから一気に電流が流れ込むため、接続順序を誤るとショートやECU損傷の恐れがあります。24Vトラックなど電圧の異なる車両との接続は厳禁です。

一般的手順は以下のとおりです。

- 故障車(バイク)のプラス端子に赤ケーブルを接続

- 救援車(車)のプラス端子に赤ケーブルを接続

- 救援車のマイナス端子に黒ケーブルを接続

- 故障車側はマイナス端子ではなくフレームの金属部へ黒ケーブルを接続(火花抑制)

取り外しは逆順です。多くのメーカーがこの手順を推奨しており、取扱説明書に明記されています。必ず車両ごとのマニュアルを確認した上で作業してください。ジャンプ後はすぐにエンジンを切らず、30分以上走行して回復を図る手順が一般的です。

ただし、現行車両ではジャンプケーブルを外した瞬間にエンジン停止するケースもあります。この場合、発電系やレギュレーターに不具合が潜んでいる可能性があり、ロードサービスか整備工場での診断を優先するほうが安全です。近年普及しているモバイルジャンプスターターも便利ですが、最大出力電流や保護回路の有無を確認し、適切な機種を選んでください。

ジャンプスタートはあくまで応急処置です。根本原因が解決されなければ再発します。

バッテリーがすぐ上がる際のオルタネーター点検とバッテリー充電してもダメな時

結論として、バッテリーがすぐ上がる症状でオルタネーター点検を省略すると、バッテリーだけ交換しても問題が解決しない事態に陥りやすくなります。走行中電圧が13.5~15V付近で安定しているか、まず確認してください。これを大きく下回る、あるいは上回る場合、発電不足または制御不良が考えられます。具体的には、オルタネーターのコイル断線、ステーター焼損、レギュレーター内部素子の劣化などが代表的な故障例です。

点検手順として、アイドリングと3,000rpm付近でのバッテリー端子電圧を測定し、サービスマニュアルの基準値と照合します。さらに、オルタネーターの発生電圧測定やコネクター部分の焼損確認、レギュレーター本体の発熱・変色・膨張の有無をチェックします。赤外線温度計や通電チェック用のテスターがあると、診断精度が向上します。

発電系統が正常かどうかを確認してから、バッテリーの寿命評価や交換を判断すると、無駄なコストを抑えられます。

バイク バッテリー 充電 し て も ダメな場合は、内部短絡や極板剥離など戻せない損傷が疑われます。充電後の静置電圧が急速に落ちる、CCA(低温始動性能)測定値が著しく低いなど、客観的なデータで状態を把握してください。公式情報では「24時間充電しても回復しないなら不良」といった目安を示すケースもみられます。こうした指標に基づき、交換と修理のどちらが合理的かを選択しましょう。

バッテリートラブルの際の口コミ活用の注意点

結論として、口コミは製品選びやトラブル事例の把握に有効ですが、使用条件の違いを考慮した読み方が必要です。レビュー投稿者がどの環境(気温・走行頻度・装着アクセサリー)で使っているかにより、同じ製品でも評価は変わります。複数の口コミから共通点と反復される指摘を抽出し、数値化できる要素(充電時間、容量回復率、保証対応の傾向など)を比較すると主観に左右されにくくなります。

同時に、公式サイトや公的機関の資料を参照してクロスチェックすることで、レビューに含まれる誤解を避けられます。例えば、最大充電電流を超える使い方が寿命を縮めるというメーカーの説明と、便利さを優先するユーザーの声が矛盾する場合、リスクを理解した上で選択すれば納得度が高まります。

口コミは「事例集」と捉え、最終判断は仕様書・マニュアル・実測値で裏付ける姿勢が信頼性を高めます。

情報収集では、整備士や専門誌の検証記事、技術ブログなど、専門家の見解も合わせて参照すると精度が上がります。発信元の権威性、更新日、広告色の強さを見極め、バランス良く情報を取捨選択してください。

バイクバッテリー充電すぐ終わる?充電してもすぐ上がるのを防ぐ原因と対策まとめ

- 短時間で終わる充電は内部劣化や設定不適合の疑いがある

- 充電後すぐ上がる場合は放電源や発電系の異常を優先確認する

- 交換目安は2~3年と症状の頻度を組み合わせて判断する

- 自然放電と短距離走行は慢性的な充電不足を招きやすい

- 漏電調査は暗電流測定と配線点検で原因を切り分ける

- 修理費用は症状により数千円から数万円まで幅がある

- 容量の1/10電流で行う普通充電が基本的な方法となる

- メンテナンスモード搭載の充電器なら繋ぎっぱなし運用がしやすい

- 冬季や長期保管時は充電頻度を増やすと安心度が高まる

- 車からのジャンプは同電圧・正しい手順・短時間を徹底する

- オルタネーターとレギュレーター点検で根本原因を明確化する

- 口コミは条件差を意識し、公式情報と併せて客観的に読む

- 表やBOXを活用し情報を整理すると判断しやすくなる

- 取扱説明書と公式サイトで仕様・注意事項を確認する

- 日常的な計測と点検で再発防止と寿命延長が期待できる

コメント