バイクセルが回らない時にバッテリー以外の原因を特定したい読者は多く、実際にはライトは点くのにセル回らない状況や、スイッチを押しても無音で動かないケース、カチッ・ジジジといった異音がするパターンなど症状は多岐にわたります。さらにバッテリーがある のにセルが回らない例、バイクセル回らないヒューズ断線が疑われる場面、原付のセルかからないがキックかかる場合の判断軸、そしてバイクセルの動きが弱い原因の切り分けなど、把握すべきポイントは少なくありません。客観的に整理された乗ってる人の口コミ・感想レビューを参考情報として活用しつつ、電装系や安全装置の不具合を見逃さずに確認する手順を提示します。この記事では、症状別のチェックフロー、必要な工具、費用相場、依頼先の選び方まで体系的に解説し、読者が自ら判断できる材料を提供します。

- 症状別(無音・カチッ・ジジジ)の原因と切り分け方法

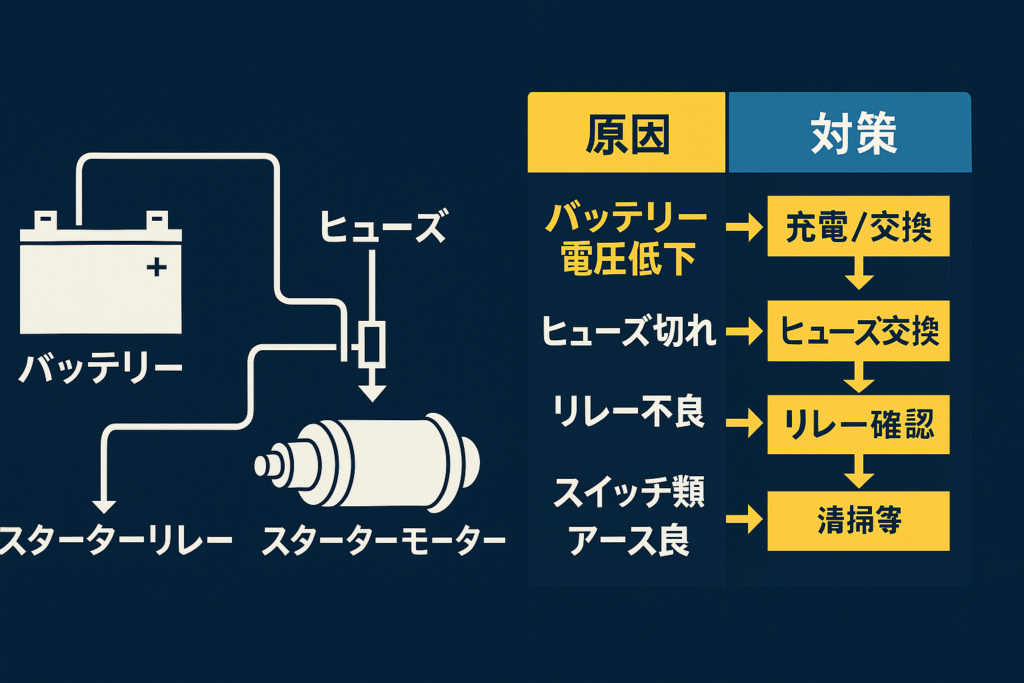

- ヒューズやリレー、スイッチ類など電装系トラブルの確認ポイント

- 原付でキックはかかるがセルは動かない場合の考え方

- 修理費用や依頼先選びの目安と口コミ情報の活用法

バイクセルが回らないバッテリー以外の原因とは何か

- バイクセル回らないしライトがつく原因とは

- バイクセルが回らないし無音時の場合

- カチッという音が聞こえる場合

- ジジジ音と電圧低下について

- バイクセルの動きが弱い原因とチェック項目

バイクセル回らないしライトがつく原因とは

ライトが点灯しているのにセルだけ回らない場合、主電源(バッテリー~メインスイッチ~ヒューズ)までは通電していると考えられます。にもかかわらずセルモーターが動作しない背景には、「セル系統専用回路での断線・電圧降下・安全装置の誤作動」が潜んでいることが多いです。代表的な要因は以下の通りです。

ライト点灯=バッテリー健全ではないと意識してください。セルモーター駆動時は瞬時に50~150A程度(車種差あり)の大電流が必要とされるため、静止電圧が12.5V以上でも内部抵抗上昇で電圧が急落するケースがあります。

まずはインジケーター類の明るさ低下、ウインカーの点滅速度変化、ホーン音量など小電流系の挙動を観察します。次にヒューズボックスを開け、セル回路に対応するヒューズの溶断有無を目視で確認し、必要に応じてテスター(導通試験器)で抵抗値を測定すると精度が高まります。

安全装置の誤作動も見逃せません。スクーターの場合、ブレーキレバーを強く握らないとセルが回らない車種が存在し、MT車ではニュートラルスイッチやクラッチスイッチがオンになっていないとセル信号が遮断される例が多く報告されています。サイドスタンドスイッチの接点酸化、ハーネス(配線束)の折れ・断線も加齢や振動で生じやすい箇所です。

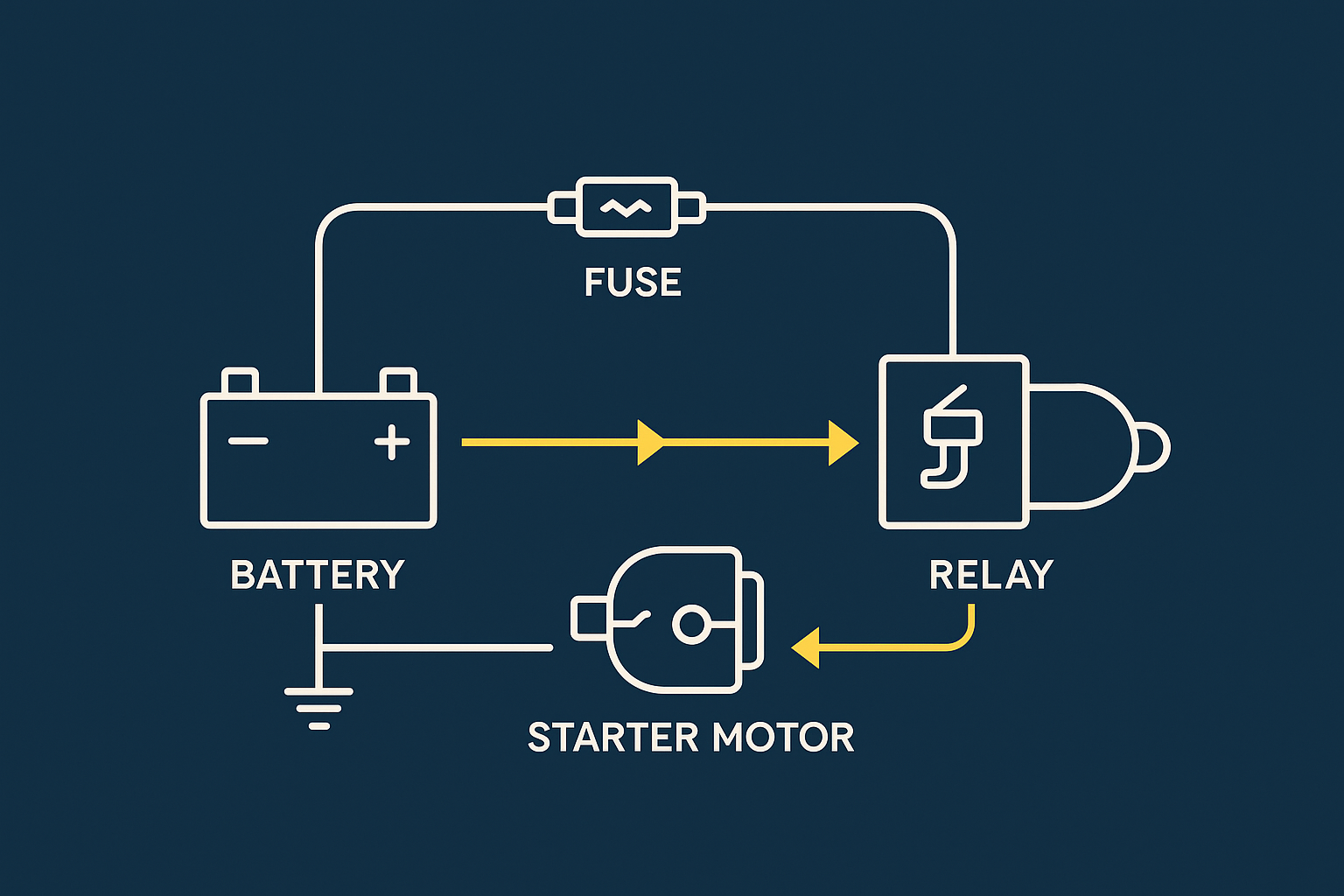

電装部品の位置関係を理解することも重要です。スターターリレーは多くの車種でバッテリー付近に配置され、ここで高電流をセルモーターへ渡します。ライト点灯時はこのリレーに大電流は流れないため、リレー接点が焼損していてもライトは正常に点くことがあります。従って、「ライトが点く=リレー正常」という判断は危険です。

最終的にセルモーター自体が原因という可能性も残ります。ブラシの摩耗やコミュテータ(回転子接点)の汚れによって、トルクが発生せず空転・無反応になる事例が整備現場で報告されています。症状が断続的に現れる場合、振動や温度変化で接点状態が変動していることも示唆されます。

以上を踏まえ、ライトが点くにもかかわらずセルが回らないときは、「ヒューズ → 安全装置 → リレー・配線 → セルモーター本体」の順で段階的に点検すると無駄が少なくなります。目視、導通測定、電圧降下測定(セル作動時の端子間電圧計測)など複数の観点で確かめると、原因特定が加速します。

バイクセルが回らないし無音時の場合

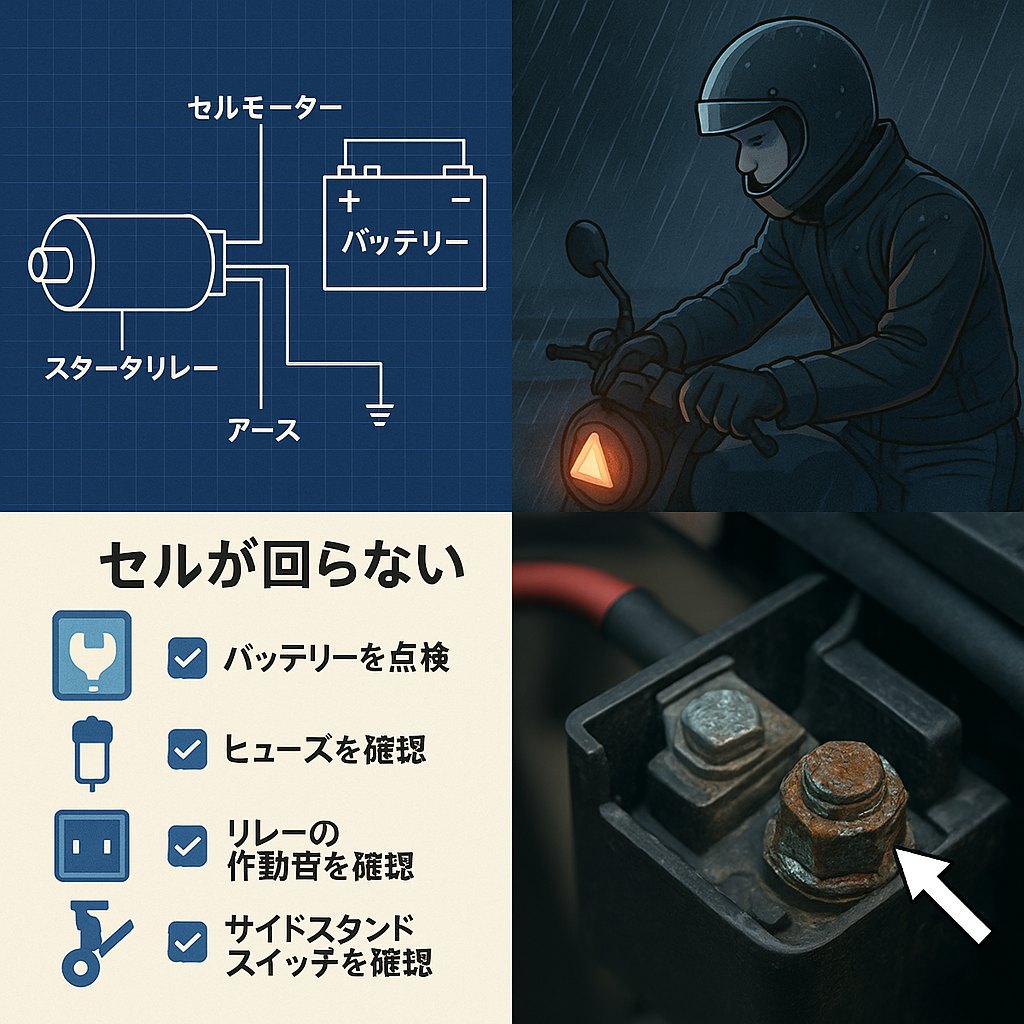

セルスイッチを押しても一切の音がしない(無音)場合、スターターリレーの作動音すら聞こえないことになります。つまり、リレー一次側(制御側)へ電気信号が届いていない、もしくは届いていても内部で導通していない状況が想定されます。典型的な要因として、イグニッションスイッチ内部の接点不良、キルスイッチのOFF状態や接点酸化、クラッチ・サイドスタンドなどの安全装置誤作動が挙げられます。

無音状態で配線を「直結」する行為は感電・ショート・火災の危険があります。電気系統の知識や回路図の理解なしに直結試験を行うことは避けてください。

診断の基本は、「どこまで電気が来ているかを段階的に追う」ことです。具体的には以下のフローが有効です。

- キーON時、メーター・インジケーターが点灯するか確認

- キルスイッチをONにし、導通があるかテスターで確認

- クラッチ・サイドスタンド・ブレーキスイッチなど安全装置のON/OFF信号を確認

- スターターリレーカプラ一次側に電圧が来ているか計測

- 来ていなければスイッチ系統、来ていればリレー本体の故障、もしくはリレーボディのアース不良を疑う

イグニッションスイッチは頻繁に操作されるため、内部接点が摩耗・酸化しやすい部品です。接点復活剤の使用で一時的に改善することもありますが、根本的な解決には分解清掃または交換が必要となる場合があります。また、ハンドル周りの配線は転倒やハンドルロック時の応力で断線することがあるため、導通確認が欠かせません。

近年の車両ではセキュリティ機能(イモビライザー)やスマートキーの解除忘れもセル不作動の原因として増加傾向にあるとされています。表示灯(イモビランプ)が点滅している場合は解除手順を再確認し、メーカー公式マニュアルの手順に従うことが推奨されます。

リレー一次側まで電圧が届いているのに無音であれば、リレー内部のコイル断線や端子腐食も疑うべきです。リレーは比較的安価な部品であるため、試験的に交換して動作確認を行う整備現場もあります。ただし、闇雲な部品交換はコスト増につながるため、できる限り測定・確認で根拠を持って判断したいところです。

まとめると、無音症状は「信号ラインのどこかが途切れている」という視点で系統的にチェックします。電圧計・テスター・回路図を活用し、原因をひとつずつ消していくアプローチが結果的に時間と費用の節約につながります。

カチッという音が聞こえる場合

セルボタンを押した瞬間に「カチッ」という単発の音が聞こえる場合、スターターリレー(ソレノイドリレー)の電磁石が作動し、内部接点が一瞬つながったことを示す音と解釈されます。ここで重要なのは、リレーが動いた=セルモーターが回る保証にはならない点です。リレーはあくまで「バッテリーとセルモーターを太い配線で直結するスイッチ」であり、その先のセルモーターや配線で電流が流れなければエンジンはクランキングしません。

| 音の種類 | 主な原因候補 | チェック優先度 |

|---|---|---|

| カチッ | リレー作動・電圧不足・端子緩み | 高 |

| 無音 | スイッチ系断線・安全装置誤作動 | 中 |

| ジジジ | 電圧降下・接点摩耗・ブラシ汚れ | 高 |

カチッ音がしてもセルが回らない場合は、以下の点を重点的に確認します。

- バッテリー端子の緩みや腐食(白い粉状の硫酸鉛結晶)

- リレー出力側端子~セルモーターまでの配線断線・被覆破れ

- セルモーター内部のブラシ摩耗・コミュテータ汚れ

- エンジンの機械抵抗増大(焼き付き・オイル粘度過大)

端子の締め直しや接点清掃で改善する事例は多く、費用もほとんどかかりません。逆にここで改善しない場合は、リレー内部接点の焼損やコイル断線、セルモーターの内部故障に進むと考えられます。スターターリレーの新品価格は一般的に2,500~3,500円前後、交換工賃は3,000~8,000円程度とされることが多く、比較的リーズナブルな修理範囲に収まります。

ただし、リレー単体を交換しても症状が変わらない場合、セルモーター側の不具合を疑う必要があります。セルモーターのブラシ交換は5,000~10,000円前後、モーター本体交換は19,000~25,000円前後(車種差大)と報告されており、工賃も7,000~24,000円の幅が見られます。費用感を把握しつつ、段階的に原因を切り分けることが無駄な出費の抑制につながります。

最後に、「カチッ音はリレーが動いている証拠、しかしセルが回らないなら大電流経路を疑う」という視点を持つと診断がスムーズになります。電圧降下測定(バッテリー+端子~セルモーター端子間の電圧差をセル作動中に測定)を行えば、どの区間で電流がロスしているかが数値で把握できます。

ジジジ音と電圧低下について

ジジジという連続音、あるいはジーッといった唸り音は、スターターリレーが高速で入断を繰り返している、もしくはセルモーターが十分なトルクを発生できず滑っている状況を示唆します。原因の中心は電圧低下、すなわち「大電流を要求した瞬間に電圧が落ち、リレーが保持できなくなる」現象です。内部抵抗が高まったバッテリーや、劣化した端子・配線の抵抗増加が主犯になりやすいと考えられています。

セルモーター内部のブラシ(導電性カーボン部品)は摩耗すると接触面積が減り、電流が流れにくくなります。これにより回転が弱くなり、ジジジ音の一因となる場合があります。

気温低下は化学反応速度を下げ、バッテリーの実効容量を減らします。特に冬場(0~5℃前後)では新品同様のバッテリーでも性能が体感的に落ちることがあります。長期間乗らずに放置した場合も自然放電が進み、比重低下により電圧保持力が弱まります。セル始動に必要な電圧の目安として、一般的にセル作動時10Vを切ると始動困難とされることが多いです。

応急的な方法としてセルモーター本体をプラハンマーで軽く叩くことで接点の汚れが一時的に剥がれ、回るケースが知られています。ただし、これは根本解決ではなく再発リスクが高いため、早めの分解整備や部品交換が勧められます。

診断では、バッテリー静止電圧(エンジン停止時)とセル作動時電圧の両方を測定します。静止電圧が12.6V前後でも、セル作動と同時に9Vまで落ちるようであれば、内部抵抗の増加が疑われます。端子・配線の抵抗増加も同様に波形や電圧降下測定で確認できます。配線の一部が焼けて抵抗が上がっている例も報告されており、見た目で異常がなくても数値測定が欠かせません。

結果としてジジジ音は、「電力供給が断続的になっている警告音」と受け取り、まずはバッテリー状態と配線抵抗を疑うのが合理的です。必要に応じて充電・交換、端子清掃、配線補修を行い、それでも改善しない場合はセルモーター内部の点検に進みましょう。

バイクセルの動きが弱い原因とチェック項目

セルは回るが「いつもより明らかに弱い」「回転が遅く感じる」という症状は、重大な停車トラブルの前兆であることが少なくありません。根本要因は大きく分けて、電気的要因(電圧低下・抵抗増大)と機械的要因(エンジン・セル内部抵抗増大)の二種類に整理できます。

電気的要因では、バッテリー電圧の低下が最も多く、次いで端子腐食・ケーブルの被覆割れによる導通不良、スターターリレー接点焼損などが並びます。接点部分は金属同士が擦れ合うため酸化膜が形成されやすく、接点復活剤の噴霧や端子磨きで改善例が豊富です。また、近年はUSB充電器やグリップヒーターなどアクセサリー電装が増え、待機電力の積み重ねで電圧低下を招いているケースも散見されます。

機械的要因としては、エンジンオイルの粘度不適合(低温時に硬すぎる)、クランクシャフトの回転抵抗増大(潤滑不良や内部摩耗)、セルモーター内部(ベアリング・ギア)の摩耗が挙げられます。特に長期放置車両では、オイルが下がって潤滑状態が悪化し、クランキングに余計な力が必要になることがあります。

確認の優先順位

効率的な点検手順として、まずは「簡単・無害・低コスト」の項目から当たります。具体的には以下の順が推奨されます。

- 電装品(ライト・ウインカー・ホーン)の挙動観察

- バッテリー静止電圧・セル作動時電圧の二段階測定

- 端子・配線・アースポイントの緩み、腐食、被覆破れ確認

- スターターリレー入力/出力端子での電圧降下測定

- セルモーター本体の抵抗値・ブラシ摩耗点検(必要に応じて分解)

- エンジンオイル粘度・量の確認および交換履歴の確認

点検が難しい場合や測定器が手元にない場合は、プロショップで電流クランプメーターを用いたクランキング電流測定を依頼すると精度が高まります。正常車と比較して過大な電流を消費していると判明すれば、機械抵抗増大が疑われるなど、診断の的が絞れます。

セルの弱さを放置すると、最終的には始動不能に陥ります。弱さを感じた段階で原因を潰しておくことが、出先でのトラブル回避につながります。結果的に修理費用も抑えやすく、時間的ロスも減らせるでしょう。

以上のように、セルの弱さは多くのサインを含んでいます。前述の通り、電気系と機械系の両面からチェックし、消耗品の交換や定期メンテナンスで健全な始動環境を維持する姿勢が重要です。

(定期点検整備)

第四八条 自動車(小型特殊自動車を除く。以下この項、次条第一項及び第五十四条第四項において同じ。)の使用者は、次の各号に掲げる自動車について、それぞれ当該各号に掲げる期間ごとに、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ国土交通省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。引用;道路運送車両法

バイクセルが回らないバッテリー以外の原因の対策

- バッテリーがあるのにセルが回らない理由

- ヒューズ断線確認法

- 原付でセルがかからないがキックでかかる時

- セル不良時の口コミ情報まとめ

- バイクセルが回らないバッテリー以外の原因と対策まとめ

バッテリーがあるのにセルが回らない理由

電圧計で12.5V前後を指しているのにセルが回らない、という相談は珍しくありません。ここで着目すべきは開放電圧(静止電圧)と負荷電圧の差です。セル始動時は一瞬で50A以上の電流が流れると整備書に記載されている車種もあり(例:ホンダサービスマニュアルではスターター消費電流を数十アンペアと記載)、内部抵抗が上がったバッテリーでは電圧が急落してリレーを保持できません。また、メインスイッチの切り忘れやスマートキー常時待機電力により、気付かないうちに実容量が減っているケースも指摘されています。

さらに、端子・配線の接触抵抗増大は見落とされがちです。端子が目視では締まっているように見えても、実際には酸化膜が形成され導通が不安定になっていることがあります。導通テストだけでなく、セル作動中の電圧降下測定(バッテリー端子―セルモーター端子間)を行うと、どの区間でロスが発生しているのか把握できます。

セル始動時は「瞬間大電流に耐えられるか」が重要です。静止電圧が正常でも、内部抵抗が高いと回りません。負荷をかけながらの電圧測定を組み合わせると判断精度が上がります。

スターターリレー自体の故障も忘れてはいけません。リレー内部の接点は火花放電で徐々に焼損し、接触面積が減少します。結果として大電流が流せず、セルは動きません。リレーは比較的安価(2,500~3,500円前後)で、交換工賃も数千円規模が多いので、疑わしい場合は交換を検討してもコストリスクは小さいと考えられます。

加えて、セルモーター本体のブラシ摩耗やコミュテータ汚れも、回らない原因です。ブラシは消耗品であり、サービスデータに「限界長さ」が記載されていることが一般的です。限界を下回ると接触不良を起こしやすく、回転力が出ません。ブラシ交換は5,000~10,000円前後、モーター本体交換は車種により10,000~35,000円規模の費用が報告されています。

結論として、バッテリーがあるのにセルが回らない場合は、電池性能の劣化+高抵抗ポイントの存在+リレー/モーターの消耗を疑い、段階的に数値測定と視覚点検を進めることが合理的です。

ヒューズ断線確認法

ヒューズは過電流から回路を守る保護部品で、セル回路だけが切れて他の電装は生きている現象も起こり得ます。まずはヒューズボックスの位置を取扱説明書で特定し、セル関連と記載されたヒューズ(例:START、IGN、MAINなど表記は車種で異なる)を確認します。透明ケース内の金属板が切れていれば断線ですが、微細なクラックは肉眼で判断しづらいため、テスターで導通チェックを行うと確実です。

チェック手順の例

以下は一般的な確認手順です。車種によって異なるため、実際はサービスマニュアルに従うことが推奨されています。

- キーをOFFにし、ショート防止のためバッテリーマイナス端子を外す

- ヒューズボックスを開け、該当ヒューズを抜き取る

- ヒューズ容量(A:アンペア)を確認し、同容量の予備を用意

- 導通試験で断線を確認し、断線していた場合のみ交換

- 交換後すぐ再断線する場合はショートや過電流の原因を再度調査する

指定容量と異なるヒューズを入れると、配線焼損や火災の危険があります。必ず取扱説明書に記載の容量を使用してください。

ヒューズが飛ぶ根本原因としては、配線の擦れによるショート、セルモーター内部の短絡、リレー内部の短絡などが考えられます。単に交換するだけで終わると再発する恐れが高く、原因追及が不可欠です。また、防水性が十分でない場所にヒューズボックスがある車種では、湿気や水の侵入により腐食が進み、抵抗増大から発熱→断線の流れになることも報告されています。

ヒューズは安価な部品ですが、ヒューズが切れるという事実は「どこかで異常電流が流れた」証拠です。安易に大容量ヒューズへ交換して火災事故に至った例もフォーラムで見受けられるため、正しい容量で保護しつつ、原因を取り除く姿勢が求められます。

原付でセルがかからないがキックでかかる時

原付クラスではキック始動機構を備える車種が多く、キックでは始動できるがセルは動かないという訴えが一定数あります。この状況は、燃料・点火系が概ね正常に機能している一方で、セル始動専用の電装系統に問題が集中していると推測できます。つまり、電気をセルモーターへ送る経路(バッテリー→ヒューズ→スイッチ→リレー→モーター)に障害があると考えるのが合理的です。

具体的には、バッテリー劣化や端子緩みのほか、セルスイッチ接点の酸化、スターターリレーの不具合、セルモーター内部のブラシ摩耗、さらには安全装置(ブレーキスイッチ、サイドスタンドスイッチなど)の接触不良が挙げられます。キック始動は運動エネルギーでクランクを直接回すため電気的要因の影響を受けにくく、セル系統の不調が露呈しやすいと言えます。

キックがある車種でも、日常的にキックに頼るとセル回路の異常に気づきにくくなります。定期点検でセル系統の導通・電圧チェックを行うことが、後々のトラブル予防につながります。

冬季はエンジンオイルの粘度上昇により、セル始動負荷が高くなります。メーカー指定粘度を守りつつ、低温環境では粘度グレードを見直すと改善する場合があります(例:10W-40→5W-30)。また、キャブレター車ではチョーク操作の不適切さが原因で始動性悪化を招くため、セルが弱いのではなく燃焼条件が整っていないケースもある点に注意してください。

整備コスト面では、セルモーターのブラシ交換に5,000~10,000円、リレー交換で数千円、配線補修で5,000~20,000円程度が相場として紹介されています。費用対効果を考えると、まずは電装系の点検で切り分け、問題箇所に応じた最小限の交換を行う方法が合理的です。

最終的には、セルが作動しない状態で走行を続けると、バッテリー充電不良や発電機トラブルを見逃す恐れがあります。キックで乗り切れるからと放置せず、早期の診断・対応が安全面でも金銭面でも有益です。

セル不良時の口コミ情報まとめ

セル不良に関する口コミを以下にまとめます。「ヒューズ交換で解決した」「スターターリレーを交換して改善」「セルモーターのブラシ交換で復活」といった機械的・電気的対処例が比較的多く見られます。一方で、「自分で配線をいじって別のトラブルを招いた」「容量違いのヒューズを入れて配線を焼いた」などの失敗談も散見され、注意喚起の材料になります。

口コミは単一の経験則に過ぎません。複数の事例を照合し、共通項や再現性のある対処法を抽出する姿勢が、誤った判断を防ぎます。

情報源の信頼性確認も重要です。メーカー公式サイトやサービスマニュアル、整備工場ブログなど専門性が高い一次情報を優先し、個人ブログやSNSは参考程度に留めます。例えば、メーカーが公開する取扱説明書には始動手順や警告表示の意味が明記され、サービスマニュアルには配線図や規定トルク、測定値が詳述されています。これらを参照することで、口コミ情報の真偽を検証できます。

また、費用面の口コミは地域差・工場差が大きい点にも留意が必要です。都市部と郊外では工賃相場が異なる傾向があり、複数店舗に見積もりを依頼することで適正価格を把握できます。ロードサービス付き任意保険や販売店のアフターサービス内容も、ユーザー間で評価が分かれるポイントとして挙げられています。

総じて、口コミは「現場の生きた情報」を得られる利点がありますが、必ず複数ソースで裏取りし、公式資料と照らし合わせることで、より信頼性の高い判断が可能になります。

バイクセルが回らないバッテリー以外の原因と対策まとめ

- ライトが点灯してもセルが動かない場合はセル専用回路の不具合を疑う

- 無音症状ではスイッチ系や安全装置の信号断絶を段階的に追う

- カチッ音はリレー作動の合図であり大電流側の不良を重点的に確認する

- ジジジ音は電圧降下や接点劣化が断続的に起きているサインと捉える

- セルが弱いと感じたら電気的要因と機械的要因の両面から点検する

- ヒューズは切れた事実が異常電流の証拠で原因究明を怠らない

- 原付でキック始動可能なら燃料点火系は正常で電装系に注目する

- スターターリレーとセルモーターはセットで診断すると効率的に切り分けられる

- ブラシや接点は消耗品と理解し限界前に交換計画を立てる

- 端子の緩み・腐食は低コストで改善できるチェックポイントである

- 配線直結など危険作業は避け専門店やサービスマニュアルを活用する

- 口コミは複数件を比較し共通項を抽出して活用する姿勢が有効

- 定期メンテナンスと季節対策で突発的な始動不良を減らせる

- 負荷時電圧測定など数値で判断することで無駄な部品交換を防げる

- 総合的な原因切り分けが結果的に時間と費用の節約につながる

コメント