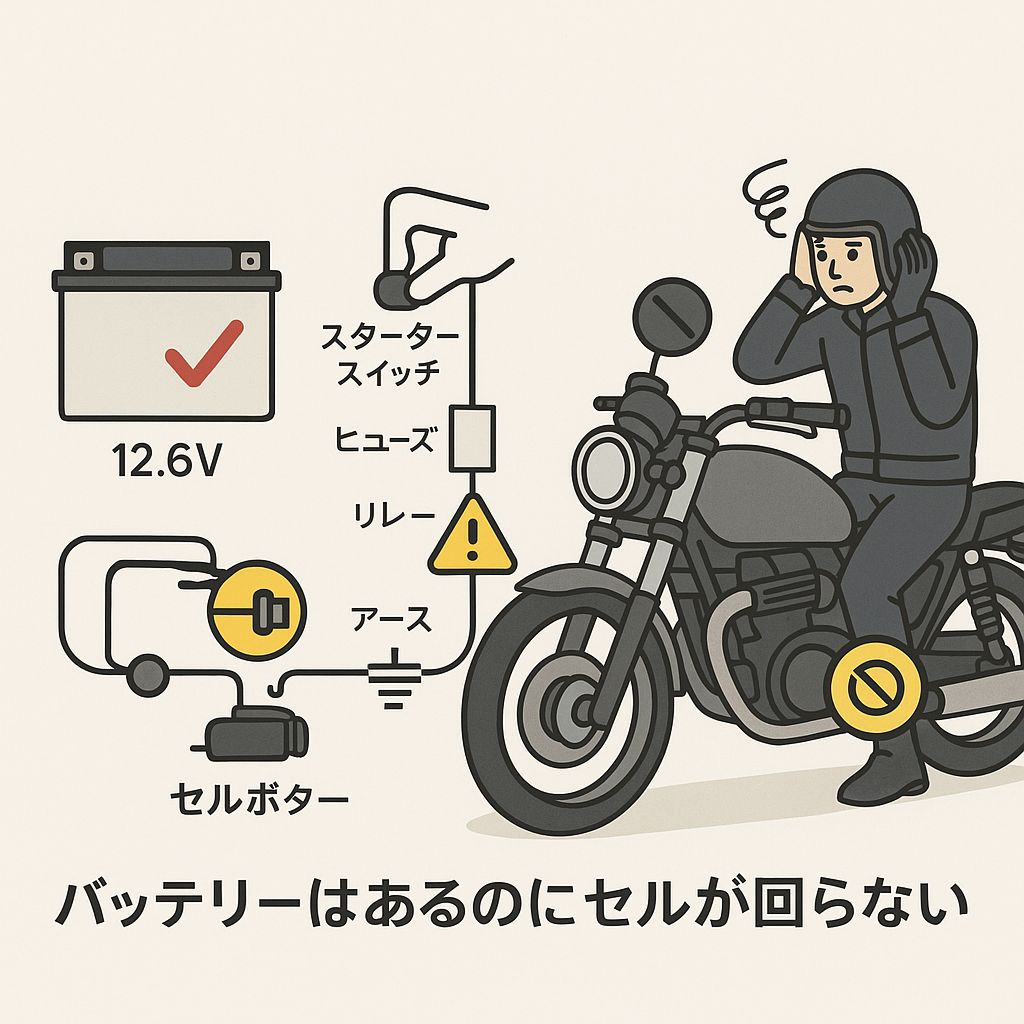

バッテリーがあるのにセルが回らないと調べている読者は、セルが回らないバッテリー以外の要因をどう切り分けるか、セル回らないライトつく状況で何を判断材料にすべきかを知りたいはずです。バッテリーがあるのにセルが回らないバイクで生じやすいセルが回らない 無音という症状や、セルモーター回らない 応急処置の是非、セルモーター 回らない 原因の電気系と機械系の違いも気になります。さらに、セルが回らない ヒューズのチェック方法、セルモーターが回らないケースで修理に踏み切る基準、乗ってる人の口コミ・感想レビューに見られる傾向も整理しておきたいところです。この記事では、公開情報と一般的な整備知識に基づいて客観的に解説し、再発防止策まで含めて理解を深められる内容を提供します。

- 症状別に原因を切り分ける手順とチェックポイント

- セルモーター関連部品の故障サインと応急処置の可否

- 修理・交換にかかる一般的な費用と依頼先の選び方

- 実際の口コミに見られる傾向から学ぶ未然防止策

バッテリーがあるのにセルが回らない原因について

- セルが回らないバッテリー以外の可能性について

- セル回らないけどライトつく時のケース

- セルが回らないし無音なら配線をチェック

- ヒューズ切れチェックの手順

- セルモーターの不調の原因を部位別整理

セルが回らないバッテリー以外の可能性について

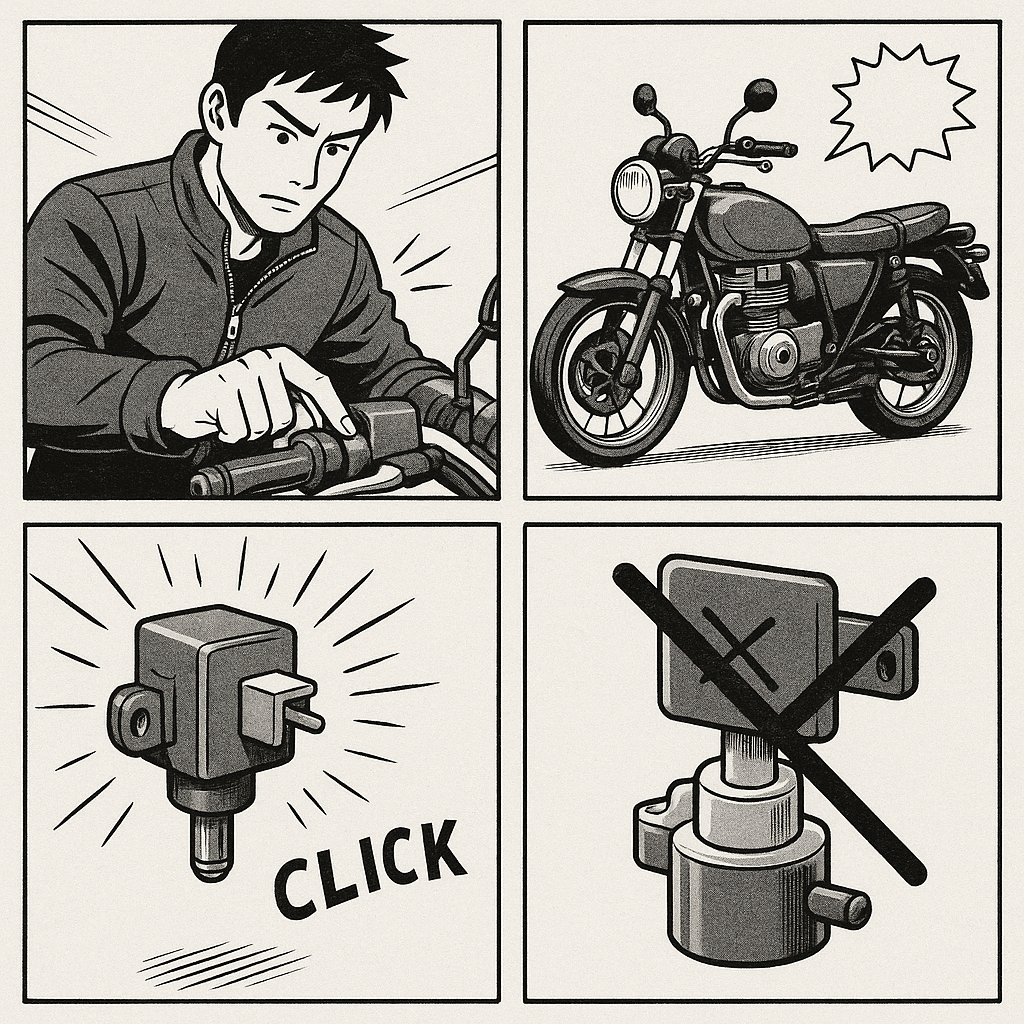

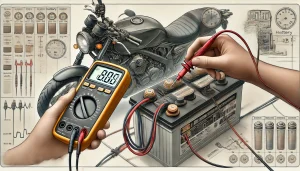

電圧計でおおむね12.4V以上(鉛バッテリーの静止電圧の目安)を示し、灯火類も通常動作しているのにセルが回らない場合、まず考えるべきはバッテリー以外の要素です。点検を無秩序に始めると時間も費用も浪費しやすいため、確認の優先順位を決めて体系的に進めることが重要になります。最初に見るべきは安全装置です。キルスイッチ、サイドスタンドセンサー、クラッチスイッチ、ブレーキスイッチなどの「始動条件を満たしているか」を制御する部品は、接点劣化や操作忘れで簡単に作動を止めます。こうした部品はスイッチのON/OFFやスタンドを払うだけで復帰する場合があるため、最初にチェックする価値があります。

続いて、ヒューズおよびメインリレー(スターターリレーとは別系統の場合もあります)への電力供給が正常かどうかを確認します。ここでのポイントは、導通の有無を測るか、確実なクリック音・電圧降下の変化を捉えることです。音だけで判断すると錯覚を生むケースがあり、例えばリレーが作動音を出しても内部接点が焼損して導通していない場合があります。次の段階ではスターターリレーからセルモーターへの太い配線に焦点を当て、腐食・断線・端子緩みの有無を目視と触診で確認します。

最終段階でセルモーター本体に電気が届いているかを確かめます。テスターでセルモーター端子に12Vが来ているにも関わらず回らないなら、内部のブラシ摩耗やコミュテータの汚れ、永久磁石の欠損など機械的・電気的故障が疑われます。逆に電圧が来ていなければ、上流側(リレーや配線)に問題が残っていると整理できます。この順番で進めると、無駄な分解を避けられ、整備工場へ依頼する際も「ここまでは確認済み」と説明できるため、原因特定と見積もりがスムーズになります。

推奨フロー:安全装置 → ヒューズ/配線 → スターターリレー → セルモーター本体。段階的に電気の通り道を追うと迷わず進めます。

この手順は電装トラブル全般に応用できます。例えばホーンやウインカーが突然作動しない場合でも、スイッチ・ヒューズ・配線・アクチュエーターという順で追えば原因に到達しやすくなります。いずれにしても、「一番簡単で安全な確認」から「専門知識や分解を要する確認」へと進めるのが効率的です。

セル回らないけどライトつく時のケース

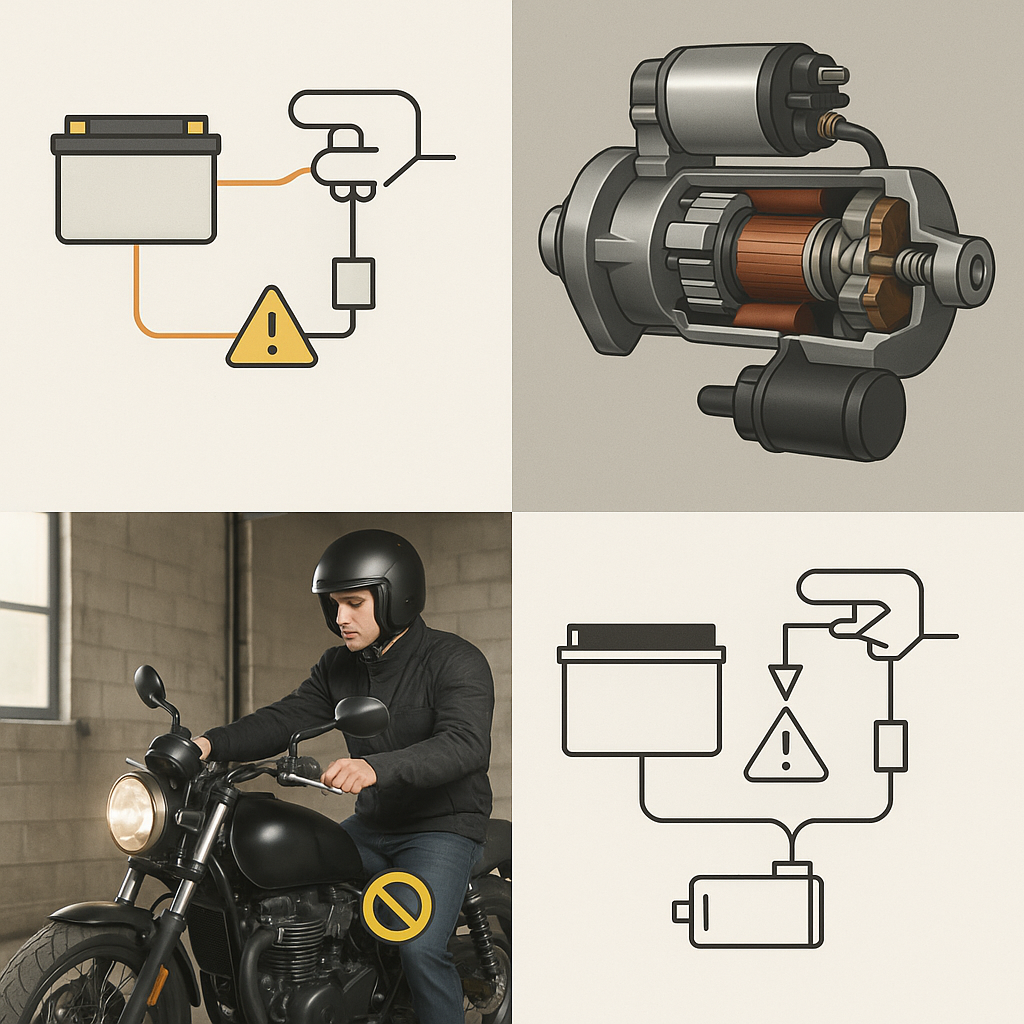

ヘッドライトやメーター照明が点灯しているからといって、セル始動に十分な電力が確保できているとは限りません。ライトに必要なのは数アンペア程度ですが、セルモーター始動時には一瞬で数十~百数十アンペア規模の電流が流れます。表面上の「点灯」を指標にすると、電圧は残っていても内部抵抗が増加したバッテリーでは高負荷をかけた瞬間に電圧が大きく落ち込み、モーターが動けないという状況に陥りがちです。

ここで有効なのが負荷をかけた状態の電圧測定です。セルスイッチを押す瞬間、電圧が大きく10V以下へ落ちるなら、供給能力不足が疑われます。さらに、スターターリレーのクリック音がしない場合はスイッチ側の信号が届いていない、もしくはリレーそのものが故障している可能性があります。逆にクリック音が明確に聞こえ、ヘッドライトが同時に暗くなるのにセルだけが動かないなら、リレー以降の導通不良やセルモーターの固着が候補になります。

また、ライトが点灯しているのにセルだけが動かない状況では、USB電源やグリップヒーターなどアクセサリー類を接続したまま始動を試みているケースも珍しくありません。アクセサリーは合計で数アンペア~十数アンペアを消費することがあり、始動時の余力を奪います。始動時は不要な電装品をオフにし、必要ならコネクターを抜いて電流負荷を下げると改善することがあります。

「ライトはつく=バッテリーは問題ない」と短絡的に判断せず、始動時に必要な瞬間的電流と電圧降下を意識して点検すると原因が見えやすくなります。

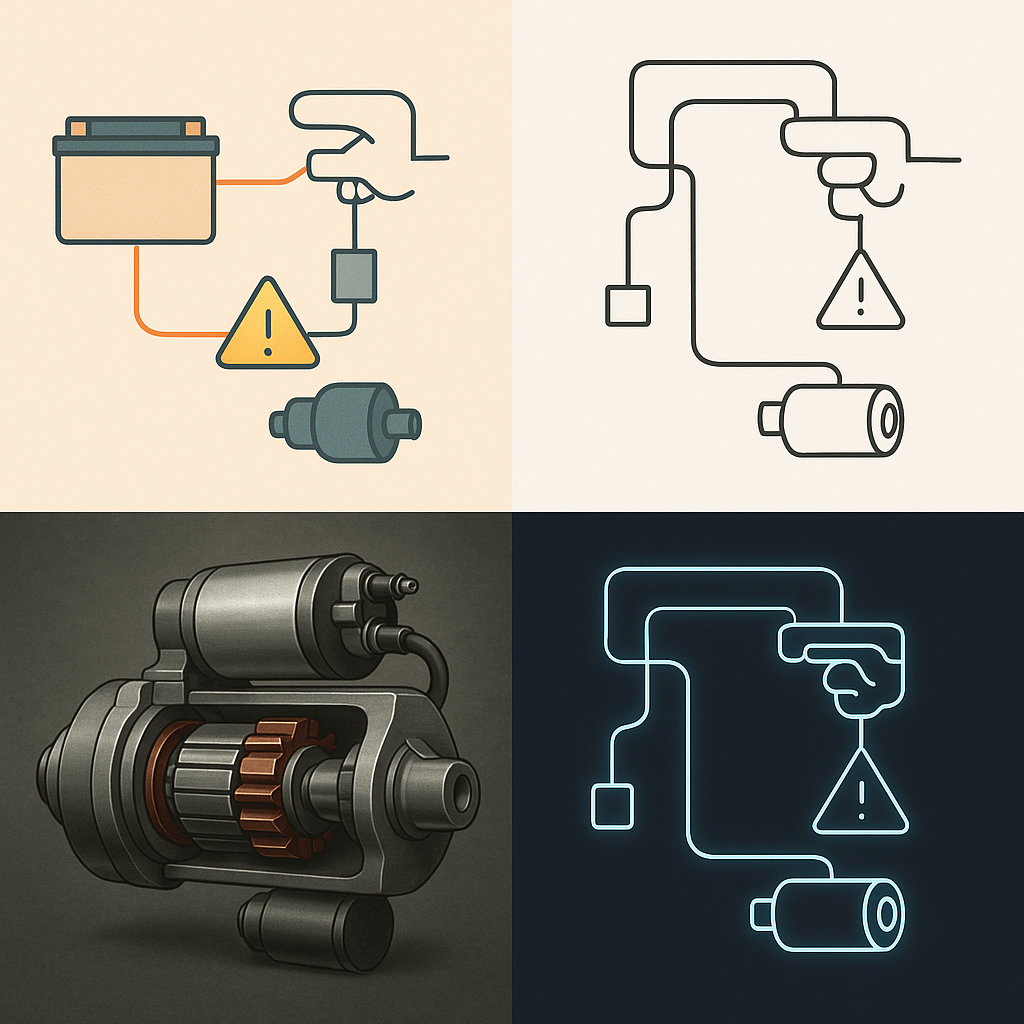

セルが回らないし無音なら配線をチェック

セルスイッチを押しても無音で反応がない場合、多くは「電気がセルモーターへ届いていない」状態です。まず確認したいのはメインヒューズとバッテリー端子です。端子が緩むと高抵抗になり、押下時に電圧が急落して無反応になります。端子は工具で確実に締め付け、白い粉状の腐食(硫酸鉛)を見つけたら紙やすりや真鍮ブラシで除去した後、導電グリスを薄く塗布すると再発予防になります(参照:GSユアサ公式サイト)。

メインヒューズが切れているかどうかは、ガラス管や平型ヒューズであれば目視でも判断できます。とはいえ、微妙なクラックは見落としがちなので、テスターで導通をチェックすると確実です。導通テスターがない場合でも、疑わしいヒューズを同容量の予備と交換して反応を確認する簡易的な方法は有効です。容量が異なるヒューズを流用するのは配線焼損につながる恐れがあるため避けてください。

配線チェックでは、まず「太く短い配線」から疑うと効率的です。特にスターターリレーからセルモーターへ向かう太いケーブルは常時電流が流れる部分で、被覆の擦れやクランプの緩みが起こりやすい箇所です。外観に異常がなくても、カプラー内部のピンが酸化して接触不良を起こすことがあります。ピンは接点復活剤(電気接点の汚れを溶かすスプレー)で清掃し、乾燥後に再装着しましょう。

無音症状ではスタータースイッチ自体の接点不良も頻出します。ハンドルスイッチボックスは雨水や埃が入りやすい構造で、旧車だけでなく現行車でも劣化します。カバーを外し、配線断線や半田割れの有無を確認する作業は難易度が上がるため、必要に応じて整備士へ依頼してください。なお、スイッチ単体の抵抗値を測ることで断線を見極められます。

無音=セルモーター故障と短絡的に判断すると無駄な交換につながります。電源経路を上流から辿り、どこで電気が「途切れているか」を確かめる手順が安全で確実です。

導通確認にはマルチメーター(デジタルテスター)が便利ですが、使い方を誤ると短絡の原因になります。測定レンジを直流電圧(DCV)に合わせ、黒リードを車体アース、赤リードを各測定点に当てて電圧の有無を確認してください。導通チェック時は電源を切り、抵抗レンジ(Ω)で測定します。配線図があると全体像を把握しやすいので、メーカーのサービスマニュアルを参照することが推奨されています(参照:各メーカー公式パーツリスト・サービスデータ)。

ヒューズ切れチェックの手順

ヒューズは過電流を遮断して回路を保護する「最後の砦」です。セルが回らない場合、まずメインヒューズ(大容量)とスターター系統に関わるサブヒューズを確認します。場所は車種ごとに異なるため、取扱説明書やサービスマニュアルで位置と容量(アンペア数)を確認してください。容量は色で識別できる平型ヒューズが一般的で、例えば赤は10A、青は15A、黄は20Aといった規格があります(参照:自動車技術会資料)。

チェック手順は次の通りです。まずイグニッションをOFFにし、ヒューズボックスのカバーを外します。該当ヒューズを抜き、目視でエレメント(細い金属片)が切れていないか確認します。微細な断裂は見落としやすいので、テスターの導通チェックでゼロΩに近い値が出るかを確認すると確実です。切れていた場合は、同容量・同タイプの予備ヒューズに交換します。ここで重要なのは、切れた理由を追及することです。再度切れるなら下流でショート(+と-の直結)が起きている可能性が高く、単純交換では根本解決になりません。

ショートの典型例として、配線被覆の摩耗によるフレームとの接触、後付け電装品の取り付けミス、端子の締め付け不足によるスパーク痕などが挙げられます。疑わしい箇所は配線を引き直すか、断熱チューブで保護します。ヒューズ容量を意図的に上げて「切れないようにする」行為は、配線や部品に過大な電流が流れて発熱・発火するリスクがあり、メーカーも厳禁としています(参照:警察庁交通局・車両火災注意喚起)。

| 症状 | 疑われる部品 | 最初の確認項目 |

|---|---|---|

| 無音・反応なし | メインヒューズ/配線 | ヒューズ容量と端子締め付け |

| カチッ音のみ | スターターリレー | リレー作動音と導通 |

| カ・カ・カ…と連続音 | バッテリー電圧不足 | 電圧測定/充電 |

| 勢い良く回るが空転 | ワンウェイクラッチ | クランキング状況 |

ヒューズ交換後は、セル始動以外の電装品(ウインカー、ホーン、灯火類)の動作も確認しておくと、同じ系統の異常を早期に発見できます。また、予備ヒューズは必ず複数本携行しておくと安心です。最近はヒューズ電流をLEDで表示するタイプも存在し、切断時に光って知らせる商品もあります。導入すると夜間や狭い場所での点検が容易になります。

セルモーターの不調の原因を部位別整理

セルモーターの不調は「電気的要因」と「機械的要因」に大きく分類できます。電気的要因では、ブラシ(炭素製の接触部品)の摩耗やコミュテータ(電気を整流する銅の接点)の汚れが代表例です。ブラシが短くなるとバネ圧が弱まり、電気が流れにくくなります。コミュテータの表面にカーボンが付着すると抵抗が増大し、十分な電流が流れません。機械的要因では、ギアの欠け、ワンウェイクラッチ(スタータードライブクラッチ)の滑り、内部磁石の破損などが挙げられます。

診断の指針として、スターターリレーにバッテリー直の+電源とセルモーターへの出力を短絡させ(注意:火花が出る危険な作業)、セルモーターが回ればリレー不良、回らなければセルモーター本体が故障と切り分けられます。ただし、この作業はショートや配線溶損の危険があるため、整備知識がない場合は実施すべきではありません(参照:国土交通省 自動車整備関連情報)。

セルモーターへ直接12Vを供給しても回らない場合、内部ブラシの交換やオーバーホール(分解整備)で改善することがあります。ブラシ代は3,000~4,000円前後が一般的ですが、専門工具(トルクスレンチ、ギアプーラーなど)や清掃溶剤が必要です。セルモーター本体を交換する場合は19,000~25,000円前後の部品代が目安で、工賃は7,000~24,000円前後とされています。年式が古く部品供給が終了している場合、リビルト品(再生品)や中古良品を探す選択肢もあります。

ブラシ交換はコストを抑えられますが、内部磁石の剥離やコイル焼損があると再発しやすいです。長期的に乗る予定があるなら本体交換を検討する価値があります。

電気的故障を防ぐには、バッテリーの定期充電や端子清掃が有効です。機械的故障に対しては、セルモーターを頻繁に連続作動させない(冷却前に繰り返し回すと熱で劣化が進む)といった運用上の配慮が求められます。モーター内部は防水でない場合も多く、洗車時の高圧洗浄機を近距離で当てると水侵入の原因となるので注意が必要です。

バッテリーがあるのにセルが回らない対処法

- セルモーター回らない場合の応急処置について

- セルモーターが回らない時の修理費目安

- バッテリーがあるのにセルが回らないバイク初動対応

- バッテリーがあるのにセルが回らない場合の口コミ情報

- バッテリーがあるのにセルが回らない時のまとめポイント

セルモーター回らない場合の応急処置について

現場でどうしても動かしたい場合、セルモーターへの軽打(プラハンマーなどで叩く)で内部ブラシの接触を一時的に回復させる方法が知られています。これはブラシから出たカーボン粉が接点部に付着し、導通が悪化したときに有効とされています。しかし、叩きすぎると磁石が割れたり、ハウジングが変形する恐れがあるため、あくまで最小限に留めるべきだとされています(参照:日本自動車補修部品協会)。

他車からのブースターケーブル供給は、正しい手順で行えば有効な手段です。手順としては、 donor車(供給側)のエンジンを停止した状態で、+端子同士、-端子同士をつなぎ、最後にマイナスケーブルを受け側車両のエンジンブロックなどの確実なアースに接続します。逆接続はECUや整流器に深刻なダメージを与える恐れがあるため、必ずプラスとマイナスを確認してください。リチウム系バッテリー搭載車では過電流保護の観点から、メーカーがジャンプスタートを推奨していない場合もあります。

押し掛け(プッシュスタート)は、セルモーターを使わず後輪を回してクランキングする方法です。一般的にキャブレター車や一部のFI車で可能ですが、排気量が大きい車両やATスクーターでは現実的ではありません。さらに、路面状況や体力的な問題で転倒リスクもあるため、可能でも安全性を最優先すべきです。短時間で復旧しない場合、ロードサービスやレッカーを呼ぶ判断が車両と自身を守ります。

応急処置はあくまで「動かすための一時的手段」であり、根本的な修理を遅らせる言い訳にはなりません。安全確保と再発防止を優先しましょう。

セルモーターが回らない時の修理費目安

費用感を把握しておくと、修理依頼時に過不足ない判断ができます。一般的な相場として、スターターリレー交換は部品2,500~3,500円前後、工賃3,000~8,000円前後が多いとされています。セルモーターのブラシ交換は部品3,000~4,000円前後、工賃10,000~30,000円前後が目安です。セルモーター本体交換は部品19,000~25,000円前後、工賃7,000~24,000円前後と幅があります。これらの金額は車種の整備性や部品供給状況、地域差で変動します。

費用を抑えたい場合、リビルト(再生)品や中古品の活用も選択肢になります。ただし、保証期間や品質基準がバラバラなため、販売店の信頼性を確認してください。複数部品が同時に劣化している場合、単体修理を繰り返すより一括交換した方がトータルで安く済むことがあります。見積書では作業内容と部品番号、数量、単価を明確に記載してもらうと比較検討しやすくなります。

費用は「部品代+工賃+諸費用(廃棄・再診断など)」で構成されます。総額だけでなく内訳を確認する習慣がトラブル防止につながります。

保証についても確認が必要です。ショップによっては電装系の修理に短期保証(例:1~3か月)を設けている場合があります。再発時の対応条件を事前に把握しておくと安心です。なお、改造電装や社外パーツが影響していると判断された場合、保証対象外になるケースがあるため、申告は正確に行うべきです。

バッテリーがあるのにセルが回らないバイク初動対応

現場対応の初動で重要なのは、安全確保と冷静な状況把握です。まず、AT車(スクーターなど)ならサイドスタンドを払ってブレーキレバーをしっかり握り、MT車ならニュートラル確認とクラッチレバー操作を徹底します。安全装置の条件を満たしていないと、セルは回らない仕様になっている車種が多くあります。

次に、キーONでインジケーターやライトが点灯するかを確認し、ヒューズボックス位置を把握します。簡易的な電圧測定器(シガーソケットタイプの電圧計など)があれば電圧を記録し、10V台前半まで落ちるようであれば充電不足を視野に入れる必要があります。USB充電器などのアクセサリーは一旦抜き、セル始動の負荷を減らす工夫も有効です。

押し歩きで店舗へ向かう判断は、距離や路面状況、交通量によって慎重に決めます。道路交通法上、路上停止の安全確保(三角表示板やハザード点灯など)が求められるケースもあるため、無理な移動は避けてロードサービス(任意保険付帯やJAFなど)を利用すると安全です。

初動で得た情報(電圧、ヒューズ状態、クリック音の有無など)をメモしておくと、整備工場での問診時に役立ちます。言語化が難しければ「無音」「カチッのみ」「カ・カ・カ…と連続音」など擬音語でも構いません。症状の再現性(毎回か、時々か)も重要な手がかりになります。

バッテリーがあるのにセルが回らない場合の口コミ情報

バッテリーがあるのにセルが回らない場合の口コミ情報には、以下の傾向が目立ちます。第一に、安全装置の解除忘れや接触不良による「簡単に解決するトラブル」が意外と多い点です。第二に、短距離走行や長期放置によってバッテリーが弱り、ライトは点くのにセルだけ動かないケースが繰り返されている点も頻繁に報告されています。第三に、スターターリレーのクリック音を軽視し、「音がするから正常」と思い込んで原因究明が遅れた事例が散見されます。

また、メンテナンスの工夫として、バッテリーメンテナンスチャージャーを常時接続する方法や、月一度は走行して充電する習慣を推奨する声が多く見られます。一方で、DIY整備で配線を傷つけたり、ヒューズ容量を上げてしまい後に大規模な故障を招いた報告もあり、自己整備のリスク管理が課題として浮き彫りになっています。口コミは個別事情の集合体であり、全てを鵜呑みにせず共通点を抽出して活用する姿勢が大切です。

レビューは主観的情報であるため、客観的データ(電圧値、交換履歴、走行距離)と組み合わせると再現性ある対策につながります。

バッテリーがあるのにセルが回らない時のまとめポイント

- 安全装置とスイッチ類の確認を最初に行う

- ライトが点灯しても始動電流が不足している場合が多い

- 無音症状は配線断線やメインヒューズ切れを疑う

- ヒューズ交換は同容量を厳守し再発原因を探る

- セルモーター内部摩耗や汚れは電気的抵抗増加を招く

- 応急処置は一時的対応であり早期修理が望ましい

- リレーやブラシ交換は比較的安価で実施可能

- 本体交換時は部品代と工賃の総額と保証条件を確認する

- 現場では安全確保と基本的な電源経路の確認が優先

- ロードサービス活用は安全と時間短縮に有効

- 口コミからはメンテ不足と操作条件の見落としが多いと読み取れる

- 定期充電と端子清掃でトラブル発生率を下げられる

- DIY整備はリスクを理解し範囲を決めて進める

- 複数要因が絡む前提で一つずつ切り分ける姿勢が重要

- バッテリー が ある の に セル が 回ら ない時も冷静な手順で解決へ近づける

コメント