バイクに乗ろうと思ったら「バッテリーが上がっていてエンジンがかからない」──そんな経験を繰り返していませんか?特に「バイクバッテリー充電してもすぐ上がる」と感じている方は、単なる充電不足ではなく、別のトラブルを抱えている可能性があります。

この記事では、充電してもすぐにバッテリーが上がるのはなぜ?という疑問を中心に、バッテリー交換してもすぐ上がるのはなぜ?といった根本的な問題まで、分かりやすく解説していきます。

見落としがちな漏電の可能性と症状とは何か、バッテリーの状態に影響を与える自然放電とその期間、さらにはバッテリーの劣化と寿命はどのくらい?といった基礎知識も丁寧に整理。寒さが厳しい時期に気になるバイクのバッテリーは冬は上がりやすい?といった季節要因についても触れています。

また、バッテリーを繰り返し充電しても改善しない方に向けた充電してもダメな場合の対処法、電装トラブルの鍵を握るオルタネーターとレギュレーターの役割、さらには充電方法の見直し方法とはについても具体的に紹介。

長期間乗らない人のためにバッテリーの保管方法も解説しつつ、日常点検で重要なトラブルの兆候を見逃さないポイントや、万一の修理時に気になる漏電の場合の修理費用の目安も紹介しています。

あなたのバイクライフをより快適に、安全に保つために、ぜひ最後までチェックしてみてください。

記事のポイント

- バイクバッテリーがすぐ上がる主な原因

- 発電・充電系統の故障の見分け方

- 漏電や自然放電による影響と対策

- 適切な充電・保管方法と点検ポイント

バイクバッテリー充電してもすぐ上がる原因とは

- 充電してもすぐにバッテリーが上がるのはなぜ?

- バッテリー交換してもすぐ上がるのはなぜ?

- 漏電の可能性と症状とは

- バッテリーの劣化と寿命はどのくらい?

- バイクのバッテリーは冬は上がりやすい?

- 自然放電とその期間

充電してもすぐにバッテリーが上がるのはなぜ?

バイクのバッテリーを充電してもすぐ上がってしまう原因には、バッテリー本体の劣化だけではなく、充電される仕組み自体に問題があるケースがあります。

主な理由としては、充電をコントロールする「レギュレーター」の故障、発電を担う「ジェネレーター」の不具合、あるいは車体内部の電気が漏れてしまう「漏電」などが挙げられます。これらの不具合があると、バッテリーを満タンに充電しても走行中に電力が供給されず、すぐに電力不足となってしまいます。

例えば、発電量が不足していれば、ライトやウィンカーなどの電装品に電気を奪われ、バッテリーが持たなくなるのです。また、バイクに乗る頻度が少なく自然放電が進む場合や、冬場の寒さで性能が落ちることも見逃せません。

このように、原因はバッテリーだけに限らず、電気の流れ全体を見直す必要があります。

バイクバッテリー何ボルト?電圧正常値と低下や不足時の症状と対処法

バッテリー交換してもすぐ上がるのはなぜ?

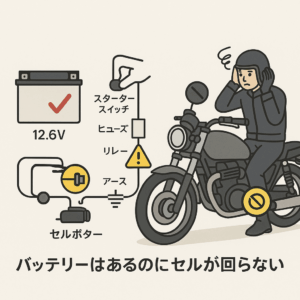

新品のバッテリーに交換しても再びすぐにバッテリーが上がる場合、バイク側の電気系統に問題がある可能性が高いです。

前述のように、バッテリー本体が新しくても、発電や充電がうまくいっていなければ電気は蓄えられません。特に、レギュレーターやステーターコイルなどの部品が劣化・故障していると、電気が安定して供給されずバッテリーの電力がすぐに枯渇してしまいます。

加えて、バイクの中で電気が勝手に流れてしまう「漏電」や、長期間乗らずに放置していることによる「自然放電」も要注意です。さらに、安価な粗悪品のバッテリーを使用している場合は、初期不良の可能性も否定できません。

こういったケースでは、バッテリーではなく車体側の点検・整備が必要です。バッテリーばかりを何度も交換しても、根本的な解決にはなりません。

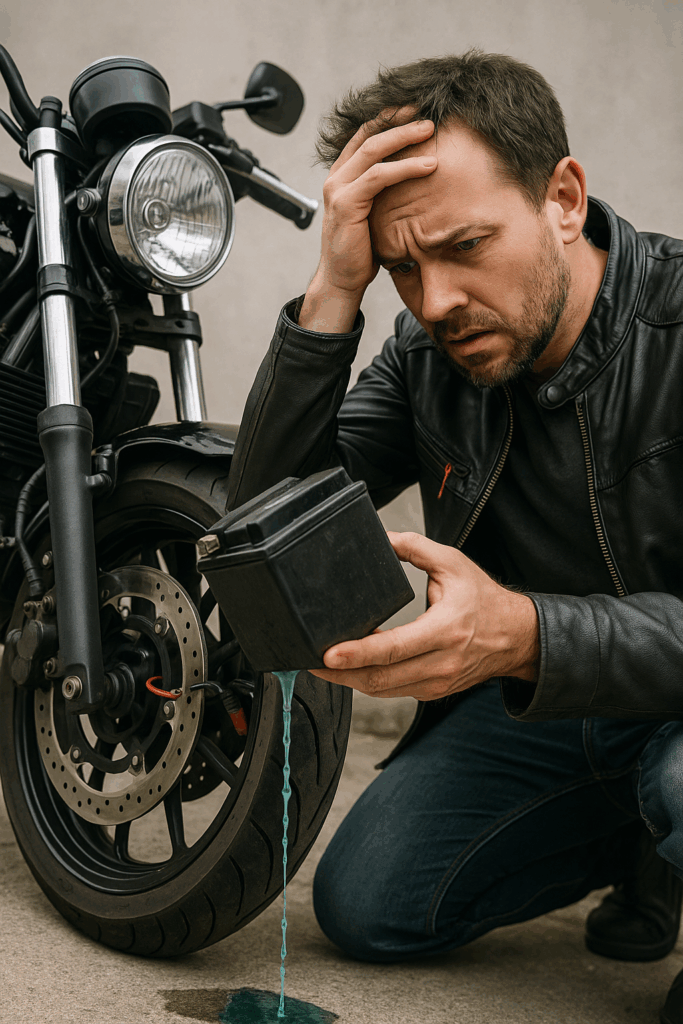

漏電の可能性と症状とは

バイクの電装トラブルで見落とされがちなのが「漏電」です。これは、バイクの電気が必要のないところへ常に流れ続けてしまう現象で、バッテリーの消耗を早めます。

漏電の症状として最も分かりやすいのは、バイクに乗っていないのにバッテリーが数日で上がってしまうことです。通常、バイクは使っていなくてもある程度は電気を保持できますが、漏電が起きているとわずかな時間でも電力が失われてしまいます。

また、ヘッドライトの明るさが不安定になったり、ホーンの音が弱々しくなったりする場合も漏電のサインです。こうした現象は、配線の劣化や接続不良、レギュレーターの故障が原因であることもあります。

漏電が疑われるときは、電流計などの専用機器で回路をチェックする必要があります。ただし、電気の扱いに不慣れな方が自己判断で対処するとかえって故障の原因になるため、専門店での診断と修理をおすすめします。

バッテリーの劣化と寿命はどのくらい?

バイクのバッテリーは消耗品であり、一般的には使用開始から2〜3年が寿命の目安とされています。

ただし、寿命の長さは使用頻度や環境によって大きく変わります。例えば、頻繁に乗るライダーであれば適度に充電が行われるため長持ちしやすい一方、あまり乗らない方の場合は放電が進みやすく、早期に劣化してしまうことがあります。

また、走行距離の目安としては約3〜5万km前後で寿命が近づくと言われています。劣化が進むと電圧が安定せず、エンジンの始動性が悪くなったり、ライトが暗くなったりといった症状が現れます。

このように、バッテリーの状態を定期的に点検し、異変を感じたら早めに交換を検討することが大切です。

バイクのバッテリーは冬は上がりやすい?

冬はバッテリーが上がりやすい季節です。これは低温になるとバッテリー内部の化学反応が鈍くなり、電力の出力が低下するためです。

特に気温が5℃以下になると、満充電にしていても本来の性能を発揮しづらくなります。その結果、エンジンがかかりにくくなったり、セルモーターが弱々しくなったりすることがあります。

また、寒さでエンジンオイルの粘度が増すことも、始動時に必要な電力を増やしてしまう一因です。これにより、バッテリーにかかる負荷がさらに高まります。

対策としては、なるべく暖かい場所で保管する、長期間乗らないときはバッテリーを外して充電しておくなどの工夫が効果的です。

自然放電とその期間

バイクのバッテリーは使わなくても少しずつ電力を失う「自然放電」が起こります。この現象は、バイクに乗っていない間も電装品や内部回路に微量の電流が流れることが原因です。

自然放電の進行はバッテリーの種類や状態によって異なりますが、一般的には1〜2週間で電圧が落ちはじめ、1か月以上放置すると始動に必要な電力を失うこともあります。

さらに、湿気の多い場所や気温差の激しい環境に置かれていると放電のスピードが早まることもあります。特に冬場は注意が必要です。

長期間バイクに乗らない場合は、バッテリーを車体から外す、または定期的に充電器で補充電するなどの対策をとることが効果的です。

バイクバッテリー充電してもすぐ上がる時の対処法

- 充電してもダメな場合の対処法

- オルタネーターとレギュレーターの役割

- 充電方法の見直し方法とは

- バッテリーの保管方法

- トラブルの兆候を見逃さないポイント

- 漏電の場合の修理費用の目安

充電してもダメな場合の対処法

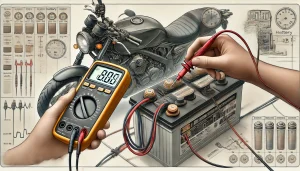

バッテリーを充電してもすぐに電力がなくなる場合、まず確認すべきなのはバイクの発電・充電系統です。単なるバッテリーの不調ではない可能性が高いため、バイク全体の点検が必要になります。

具体的な対処法としては、まずレギュレーターやオルタネーター(発電機)に異常がないかをテスターでチェックします。エンジンをかけた状態で電圧を測定し、14V前後でなければ問題のある部品が存在する可能性が高いです。

また、漏電や配線トラブルが原因となることもあるため、バイク屋での電装系統の点検を依頼すると安心です。部品交換が必要な場合もあるため、早めの対応が再発防止につながります。

このように、原因が不明なままバッテリーだけを繰り返し交換するのではなく、原因の切り分けと適切な点検が重要です。

オルタネーターとレギュレーターの役割

オルタネーターとレギュレーターは、バイクの電気を安定供給するために欠かせない重要な部品です。

オルタネーターはエンジンの回転を利用して電気を発生させる装置で、バイクが走っている間ずっと発電を続けています。この発電された電気は交流であるため、バッテリーにはそのまま使えません。

そこで登場するのがレギュレーターです。レギュレーターは発電された交流電気を直流に変換し、さらに電圧を一定に調整する役割を担います。電圧が高すぎるとバッテリーが過充電になり、低すぎると充電不足になります。

このように、オルタネーターが電気を作り、レギュレーターがその電気を安全な形に整えることで、バイクの電装品が正しく機能し、バッテリーも安定して充電されるのです。

充電方法の見直し方法とは

バッテリーの状態が悪いと感じたら、まずは充電方法を見直してみることが大切です。正しい手順で充電できていないと、満充電にならなかったり、逆にバッテリーを傷めることもあります。

見直すポイントとして、まずは使用している充電器がバイクのバッテリーに対応しているかを確認しましょう。特に密閉型やリチウムイオンバッテリーには、専用のモードや機能が必要な場合があります。

また、急速充電はバッテリーに負担をかけるため、基本は低電流でじっくり充電するのが安全です。8時間以上かけてゆっくり充電することで、バッテリーの寿命を延ばす効果もあります。

さらに、バッテリーを車体につないだまま充電している場合は、車体側の電装品が影響することもあるため、一度外して充電してみるのも手です。こうした点を見直すことで、より確実に充電効果を得ることができます。

バッテリーの保管方法

バイクに長期間乗らない場合は、バッテリーの保管方法に注意することで劣化を防ぐことができます。ポイントは「取り外す・満充電・環境を選ぶ」の3つです。

まず、車体に接続したままだとわずかに電力が消費され続けてしまうため、バッテリーは取り外しておきましょう。そして、取り外す前に必ず満充電の状態にしておくことが重要です。電気が不足した状態で保管すると、自己放電によってさらに劣化が進みます。

保管場所は、高温多湿を避け、風通しの良い冷暗所が理想です。床に直置きするのではなく、木の板などを下に敷いて通気性を確保するとより効果的です。

また、1か月に一度程度は電圧チェックや追い充電を行うことで、バッテリーの寿命を延ばすことができます。

トラブルの兆候を見逃さないポイント

バイクのバッテリートラブルには前兆がある場合が多く、それに気づくことで突然の故障を防げます。

主な兆候は、セルモーターの回転が弱くなる、ヘッドライトやウィンカーの光が不安定になる、ホーンの音がかすれるといった症状です。これらは電圧不足のサインであり、バッテリーが弱ってきている可能性があります。

さらに、アイドリングが不安定になる、信号待ちでエンストするなどの挙動も見逃せません。バッテリーが原因とは限りませんが、電気系統の不調を疑うべきタイミングです。

これらの変化を感じたときは、バッテリーの電圧をチェックし、必要であれば充電や交換を検討しましょう。少しの異変に気づくことで、予期せぬトラブルを防ぐことができます。

漏電の場合の修理費用の目安

バイクの漏電修理にかかる費用は、原因箇所や修理内容によって大きく異なります。目安としては5,000円〜20,000円程度が一般的です。

単純な配線の緩みや接触不良など軽微なものであれば、部品代込みでも1万円未満で修理できるケースが多いです。しかし、電装品の交換やハーネスの引き直しが必要になると、工賃や部品代がかさみ、高額になりやすい傾向があります。

また、漏電箇所の特定には時間がかかることもあるため、点検費用として数千円が別途かかることもあります。

そのため、費用を抑えるためには早期発見と小さなトラブルのうちに修理することが鍵になります。心配な場合は見積もりを事前に依頼するのが安心です。

バイクバッテリー充電してもすぐ上がる原因と対策まとめ

- 発電不足があると充電してもバッテリーは維持できない

- レギュレーターの故障で電圧が安定せずバッテリーが弱る

- ステーターコイル不良で発電量が足りなくなることがある

- 漏電があると使用していなくても電力が失われる

- 安価なバッテリーは初期不良のリスクが高い

- 長期放置による自然放電でも電圧が落ちる

- 寒冷期は化学反応の低下により性能が著しく下がる

- エンジンオイルの粘度上昇で始動時に余計な電力を使う

- 充電器の仕様がバッテリーに合っていないと正しく充電できない

- 急速充電はバッテリーに負担をかけ寿命を縮める

- バッテリーは2〜3年が交換目安となる消耗品である

- 点火系やライトが不安定なら電装トラブルのサインである

- セルの回りが弱い場合は電圧低下を疑うべき

- 保管時は満充電して冷暗所で保存するのが望ましい

- 自己判断で電装系を触るのは故障リスクが高まる

コメント